クマによる人的被害は、どうすれば減らすことができるのか。どうクマとつき合っていくべきなのか――。

『ドキュメント クマから逃げのびた人々』(三才ブックス)より、一部抜粋、再構成してお届けする。

クマの行動原理を知ることで遭遇する確率は下げられる

クマの被害に遭わないためには、何よりも「出会わないよう最大限の努力が必要」と、山﨑教授は言う。

「人慣れしているクマは別として、基本的にクマは人間と遭いたいとは思っていない。通常は、人間の気配に気づけば、そこから逃げるか、姿を隠します。

ですから、山の中ではクマに先に気づいてもらうことが大事。クマ鈴を鳴らしたり、声を出したりして、音によって人間の存在を知らせることは、そういう意味で有効です。

人間も勝てない相手は避けますが、クマも相手がどれぐらい脅威なのかを判断してから攻撃するようなので、複数で行動するというのも得策です。たいてい襲われるときは一人のときが多い。クマもおそらく多くの敵には立ち向かっていきたくないのでしょう。

また、クマが人間の存在に気が付きにくい自然条件というのもあります。たとえば、雨が降っているとか、風が木々の枝を鳴らしているとか、川の近くで瀬音が高いとか。そういうところでは、とくに注意しなくてはいけない。

それから、クマは生活の痕跡を結構残します。フン、爪痕、足跡、食痕、木が折れている……など。そういうものを発見したら、そこには近づかないこと。判断がつきにくいかもしれませんが、そうした心構えをして歩くだけでもかなり違うと思います。

つまりは、街で治安の悪いところは避けて歩くように、山でも危険なところは避ける。最近は山の麓のビジターセンターでも、クマの出没マップを出しているので、それを参考にするのもいいでしょう」

山に入る際は気を引き締めることができるが、昨今は、市街地での被害も増加している。不幸にも街中でクマとばったり出会ったときには、どう行動すればいいのか。

「それには明確な答えはないですね。個体にもよるし、そのときの状況によっても違う。ただ、野犬が逃げると追いかけてくるのと同じで、慌てて逃げると後ろからのしかかられてしまうので、少なくとも背中を向けて逃げるのは避けたほうがいい。とはいえ、クマに遭遇して冷静になれる人はいないでしょう。クマに出会ってからどうなるかは“運”だと思います」

抵抗した場合は重症のリスク…最小限でしのぐには防御姿勢を

クマから攻撃を受けた人は、頑強な体の男性よりも年配の人や小さな体の女性のほうが多い印象がある。クマは相手の力を品定めしている可能性もあるというが、クマに攻撃されたら反撃するべきなのか。

「腕に自信があるのなら、できるかぎりの抵抗をして撃退するのも一つの手です。実際、蹴ったり、拳や棒で叩いたりして防御し、それで逃げ切れた人もいるので、無駄だとは思いません。

ただ、相対する形で撃退することになると、顔を狙われますので、命に別状はなくても、鼻や目が取れたりする重症を負う可能性があります。そうなるリスクもあるという覚悟が必要です。

顔を狙うのは、やはり急所として認識しているんでしょうね。立ち上がって攻撃する光景がよく描かれますが、大半は人間を倒して攻撃するんだと思います。突進していくと、人間が倒れるので、そこにのしかかって顔を嚙んだりひっかいたりするんじゃないかと」

できるだけ自分の身を守りたいなら、地面に伏せて両手で首を守る防御姿勢をとることが肝要だと山﨑教授は語る。

「名前は明かせませんが、クマの研究者でクマに襲われた方がいます。その方も、あまり抵抗せず、腹ばいになって急所を守るこの防御姿勢をとった。それでも背中と頭を嚙まれたそうですが……」

クマは抵抗すると、嚙んだり、はたいたりする行為を続けるという。要するに、相手が怖くて襲っている部分もあるのだとか。捕食のために息の根を止めようとしているわけではないため、相手が抵抗しない、危害を与えてこないと認識すれば、その場を立ち去るが、それで安心して動いてしまうと、クマが舞い戻ってきて再び攻撃してくることもあるので注意が必要だ。

「普段はクマを追いかけている私も、突然目の前に迫ってきたときは落ち着いてはいられません。やってはいけないことですが、思わず逃げてしまったこともあります。

防御姿勢をとってもケガをする可能性はありますが、お尻を嚙まれて縫ったとしても、それほど生活の品質は下がらない。でも、顔を攻撃されて目や鼻が損傷すると、生活に支障が出てしまいます。

とくに腕力のない女性や子供は、無駄に抵抗せず、防御姿勢をとって最小限のケガでしのぐしかないのではないでしょうか」

クマよけスプレーについてはどうだろうか。

「突然クマと遭遇して冷静に対処するのは難しいので、練習しておいても、とっさのときは使いこなせないかもしれません。私自身、クマよけスプレーで攻撃を防いだことはあります。うまく防御できたのは、そのときはクマの行動の予測ができていたからです」

人口減少と里山衰退が続く中、どう人とクマが棲み分けるか

クマと人間の軋轢――。今後は、どんな対策をすることが求められるのか。

環境省では、「特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)」を策定し、「クマ類を保護するゾーン」「緩衝地帯とするゾーン」「人間活動を優先するゾーン」にわけてゾーンごとに適切に管理するゾーニング管理などを推し進めている。

「ゾーニング管理とは、つまりは“棲み分け”をするということ。クマとの関係を考えるとき、“共存”という言葉が使われることがあります。定義としては間違っていませんが、今はこの“棲み分け”という言葉が使われます。

簡単にいえば、人間が生活する場所とクマが生活する場所をゾーン分けして、その中で管理していくわけですが、クマが人間の生活する場所に出没した場合は、クマを捕獲・駆除しなくてはなりません。

クマと人間が共に暮らしていくことは難しい。クマの分布域はこれまでにないほど広がってしまっているので、その拡大を食い止めなくてはならない。かわいそうですが……。

もちろん、クマが50年先も、1000年先も、生き残っていくことが大前提です。ツキノワグマは外来種ではありません。人間よりもずっと以前、30~50万年前から日本列島で暮らしてきた動物です。クマにとって大事なコア生息地はきちんと残していかなければなりません」

だが、今後も加速すると見られる人口の減少、里山の衰退などにより、棲み分けは簡単なことではないと山﨑教授は語る。

「生き物の根本は、繁殖をして子孫を増やすこと。野生動物は陣地を増やすというのが本能です。今後もクマの生息数や分布域は拡大していく可能性が高いですが、人口の減少や里山の衰退がさらに進めば、それにブレーキをかけるのがもっと難しくなる」

狩猟者の減少と高齢化も課題になっている。あと10~20年経つと、担い手を育てるのも困難になるかもしれない。

「日本では、クマの駆除を主に猟友会が担ってきましたが、今後は海外の先進事例を参考に国や自治体がレンジャーなどの雇用や育成することを考えていくべきなのかもしれません」

クマに愛護的な人々とクマを排除したい人々の両極端な意見がネットを賑わせているが、「正しいクマの姿や保護管理の仕方を、ぜひ知ってほしい」というのが、山﨑教授の意見だ。

「研究者としてクマの普及啓発活動をしてきましたが、2023(令和5)年の大量出没のようなことが起きると、あっという間にイメージが悪くなり、クマはいなくてもいいという論調になってしまいます。

捕獲は、対策の一つ。それですべてが解決するわけではありません。たとえばゴミの処理を徹底するなど、クマを人間の生活空間に近づけさせない、執着させない取り組みも大切です。そうしたクマを呼び寄せない環境整備も並行して、改善していかなければなりません」

文/風来堂

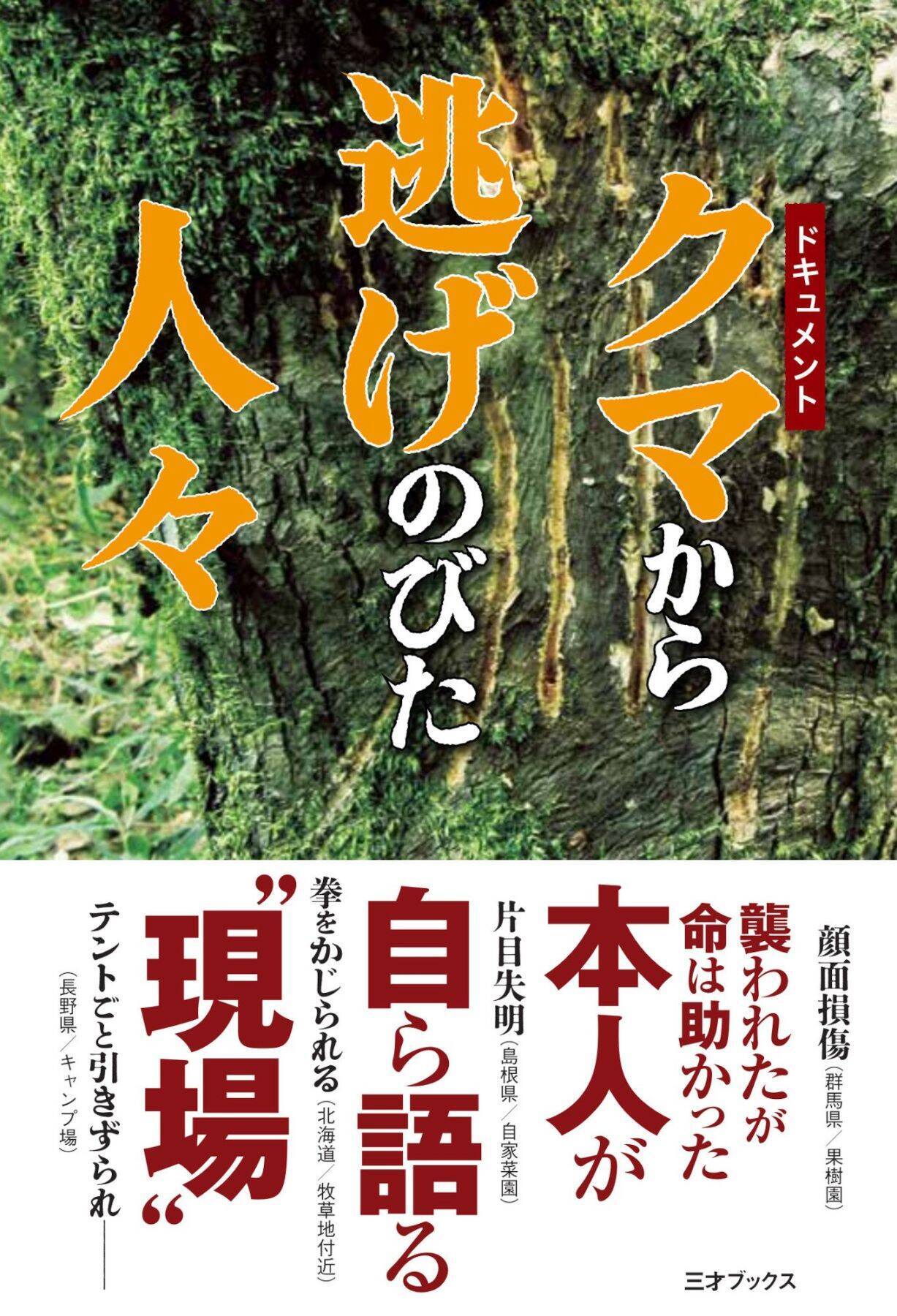

『ドキュメント クマから逃げのびた人々』

三才ブックス (編集)

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)