というわけで、あるきっかけで知り合った「パズル作家」の玉山悟さんに話を聞いた。本職は別だが、フリーで雑誌の仕事を受けているという人だ。

まず気になるのは「パズル作家になる方法」。資格が必要なのかと聞くと、答えはNOである。

「仕事をもらえるかは別として、つくるだけなら、パズルをたくさん解いていればできますよ。僕自身、高校時代に片道1時間の通学をしていて、ヒマつぶしに毎月10冊くらいのパズル雑誌をやっていたのがきっかけで、知人の伝手で雑誌の編プロでパズル作家のバイトをやったり、新聞の3行広告を見て応募したんです」

今はパズル雑誌が多数あるため、素人の投稿からプロになる人もいるとか。それでも、ページ単価1万3000円くらいが普通という世界で、プロとしてそれだけで食っている人は「3ケタいないんじゃないかな」という狭き門。

本当に「解いてれば作れる」のかと聞くと、実は、パズル作家が誰でも持っている、パズル作りに欠かせない本があるという。

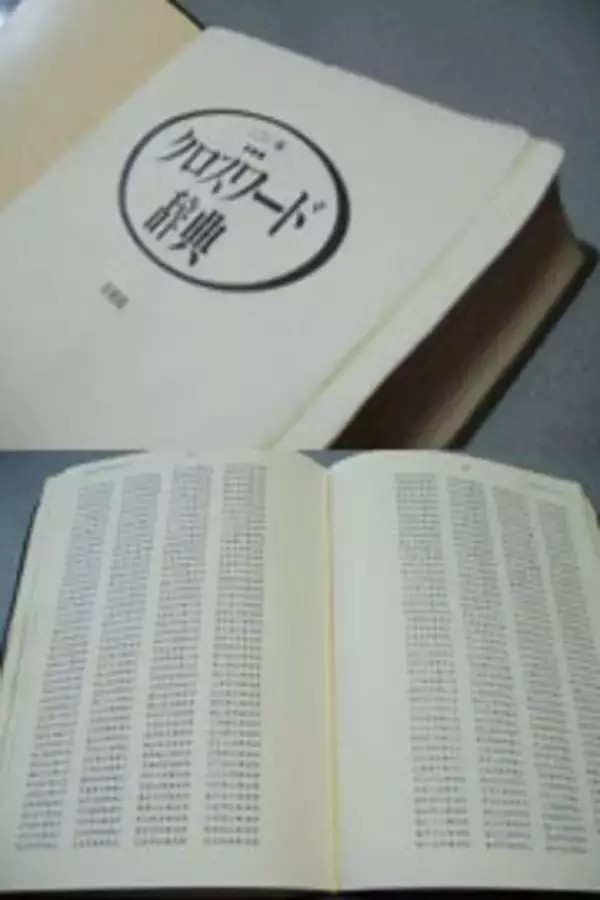

「1991年に出版されたんですが、これが出るまでどうつくってたのか想像がつかない」という本の正体は、クロスワードパズルを作る会社・ニコリが編集した『クロスワード辞典』だ。

これは日本語検索辞典で、膨大な収録語のため、意味の記述は一切なし。

また、パズルを作るうえでさまざまな「ルール」もある。たとえば、「芸人」とか「レコード大賞受賞者」などのお題がない限り、カギとしての固有名詞はNG。同様に、商品名、地名もNGで、その他にもこんなルールが…。

「パズル雑誌は病院ですごく売れるんですよ。だから、入院とか骨折とか、病気に関する言葉はNG。また、文字の入らない■(クロマス)がタテかヨコに2つ続くのはダメ、斜めでも4つ続いたらダメとか。それと、■(クロマス)によって独立するスペースがあってはいけないというのもあります」

めんどくせー。ちなみに、「いいパズル」とはどんなパズルなのか。玉山さんは言う。

「■(クロマス)が続かず、マス目がキレイなもの。

パズル作家って、やっぱりむずかしい…。(田幸和歌子)