国立がん研究センター東病院 放射線治療科長の全田貞幹先生が、上柳昌彦アナウンサーがパーソナリティを務める、ラジオ番組「上柳昌彦 あさぼらけ」内コーナー『食は生きる力 今朝も元気にいただきます』(ニッポン放送 毎週月・金曜 朝5時25分頃)にゲスト出演。『国立がん研究センターの抗がん剤・放射線治療を乗り切って元気になる食事206』(主婦の友社)の監修者でもある全田先生に、食欲不振や味覚変化、吐き気、口内炎があるときに適した食事について聞いた。

上柳:「日本人の2人に1人はがんになる」と言われていて、実際に私もがんを経験しました。がんの治療中は食欲不振、吐き気、嘔吐、味覚変化、口内炎、食道炎、下痢、便秘など、本当にさまざまな副作用がおこります。

そんなとき、どんな食事をとればいいか悩むものですが、国立がん研究センター東病院では、入院されている患者さんや、そのご家族向けに料理教室を開いているそうですね。

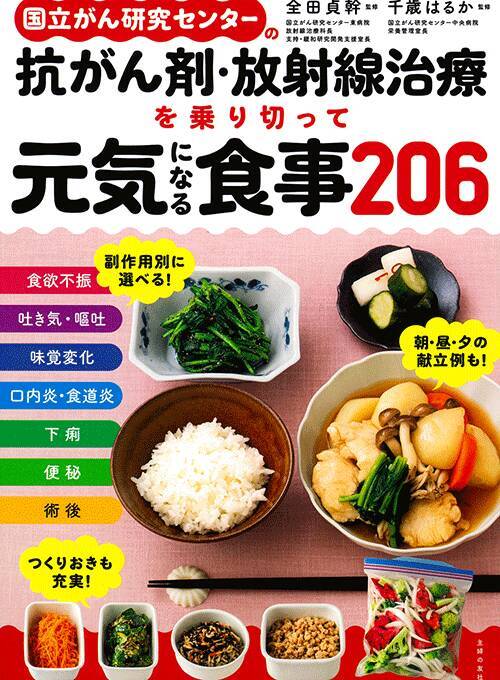

全田先生:患者さんやご家族から「栄養だけを考えると、同じ料理ばかりになる」といった相談が多くあったので、行動力のある栄養士さんが、「じゃあ、やって見せましょう!」ということで始めました。『国立がん研究センターの抗がん剤・放射線治療を乗り切って元気になる食事206』は、今までの料理教室で紹介してきたレシピをまとめたものなんですよ。

食欲不振があるときの食事

全田先生:食欲不振のときは、「食欲がわかない原因はなにか」を考えるのが大事です。抗がん剤治療中はにおいに敏感になり、食べもののにおいが刺激になって食べられない、という患者さんが多くいますが、料理を少し冷ますことが非常に有効です。

上柳:冷ますだけで、食べやすくなるのですか?

全田先生:温かいものは湯気が出て、香りが立ちますからね。病院の食事で「冷めている」というクレームをよく言われるのですが、あれはわざとという時があります。

上柳:食欲不振があるときのおすすめレシピとして、「くずし豆腐入りしょうが風味のあんかけうどん」が本で紹介されていますね。材料にはうどん、長ネギ、ちくわ、おろし生姜、絹ごし豆腐などが使われていますが、どんなこだわりがあるのでしょう?

全田先生:まず、豆腐が入っているのでタンパク質が自然に補えますし、とても食べやすい食材ですよね。また、生姜には吐き気をコントロールする成分があります。このように、科学的な根拠も取り入れたレシピとなっています。

味覚変化があるときの食事

全田先生:味覚障害のときは、先ほど紹介した食欲不振のときの食事とは逆に、薬味、香辛料、ハーブなどで唾液が出そうな味付けをすると有効です。

例えば、市販の和風ドレッシングを買ってきて、それに梅干しを入れて梅ドレッシングにすれば、刺激を与えることができます。味覚が鈍くなっていても「これなら味がわかる」と、食べやすくなるわけです。

嗅覚も味覚もだめ、どちらも症状があるときは「いなり寿司」がお勧めです。「これなら食べれる」という患者さんが多いです。

吐き気、嘔吐感があるときの食事

全田先生:抗がん剤の有名な副作用として、吐き気や嘔吐することがありますが、最近は支持療法の進歩によって、何度も嘔吐することはだいぶ少なくなりました。それでもやっぱり、もやもやした気持ち悪さを感じることがあります。

まず、吐いてしまった後の対応は科学的に決まっており、失った水分とカリウムを補給する必要があります。例えば、バナナやメロンなどの果物、ほうれん草など、料理ではなく、単品で対応していただきたいと思います。

吐いていないけどなんか気持ち悪い、という時には料理の温度が少し低いものを出すのが良いです。先ほども紹介しましたが、料理を少し冷まし、香りが立たないようにすると食べやすくなります。お勧めのレシピとしては、冷たいお茶漬けや、そうめんが良いです。

他にも、冷やっこがお勧めです。豆腐は栄養価がとても高いですし、気持ち悪くても何とか食べられます。

上柳:レシピを見ますと、絹ごし豆腐に青じそ、いり白ごま、ポン酢しょうゆを少しかけたり、他にも、桜エビ、ザーサイ、ネギ、ごま油を少しかけたりしています。酒のつまみに見えてどれもおいしそうですが、実は吐き気があるときに食べやすいのですね。

口内炎や食道炎があるときの食事

全田先生:口内炎、食道炎というのは文字通りその部分に炎症があって、そこに引っかかるとすごく痛みを感じます。

少し科学的な話になりますが体の浸透圧、食べ物の浸透圧というのがあって、それらに差があると刺激を感じて痛く感じるのです。例えば、ポカリスエットのようなスポーツ飲料は浸透圧が考えられているので、すっと飲めるわけです。栄養士さんは、刺激を抑えるための裏技的なものとしてマヨネーズを使っています。

上柳:えっ、マヨネーズですか? マヨネーズを使った料理なら、口内炎になっていても少し楽に食べられるのですか?

全田先生:そうなんです。口内炎、食道炎はご飯が食べにくい状況ですので、凝った料理を作るよりも、マヨネーズで痛みをごまかせるようなものがいいと思います。

食べられないなら無理に食べなくていい

全田先生:私事ですが、母がちょっと重い腸閉塞になって食事をとれず、15キロも痩せてしまったのですが、その時に役立ったのが食事の日記です。

食べたものを全部写真に撮って、毎日ラインで送ってもらい、それを私が記録するということをやっていました。すると、調子のいい時に食べられるもの、食べられないものが作り手側も分かってくるんです。

食べられないものは無理に食べなくてもいいし、好きなものがあるなら「これ、もうちょっと食べたら?」と指導することができました。

好き嫌いというのは、体の調子に関係なくあるものです。家族の方はできるだけ否定せず、食べられないものを無理に食べさせるのではなく、食べられるものをもっと食べられるように傾けることが、非常に大事です。

上柳:作る側は「栄養をつけてほしいから頑張って作ったのに、なんで食べてくれないの? なんで残すの?」と言うのではなく、「これが好きなんだね。だったら、もうちょっと食べてみる?」と伝える方が、患者さんもその家族も、お互いに気持ちが楽になりそうですね。

全田先生:まさにそうです。がん患者さんのことを思うご家族の気持ちも分かるのですが、本人にとってもプレッシャーになっていることがあります。食べられる量が増えれば、『私、食べられるんだ!』と患者さんも自信がついてきます。母も3か月で体重を10キロ戻しまして、今は元気にしていますよ。

――がんに限らず具合が悪いときは、食べることが苦痛に感じられるもの。食欲がないときは、まず「食べられるもの」を見つけることが次の一歩になる。たとえわずかな一口だったとしても、それが明日につながるエネルギーを生み出してくれるはずだ。

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)