ニッポン放送報道部畑中デスクのニュースコラム「報道部畑中デスクの独り言」(第437回)

■軽自動車、EV……、秋の「新車攻勢」の中、技術の研鑽続く

お盆休みが明けて、日産自動車から「ルークス」、ホンダから「N-ONE e」、トヨタ自動車から「eパレット」、スズキから「eビターラ」、三菱自動車から「デリカミニ」が次々と発表されました。ホンダ、トヨタ、スズキの3車種はEV(電気自動車)、日産、ホンダ、三菱の3車種は軽自動車で、久々に秋の「新車攻勢」の様相を見せています。

スズキ

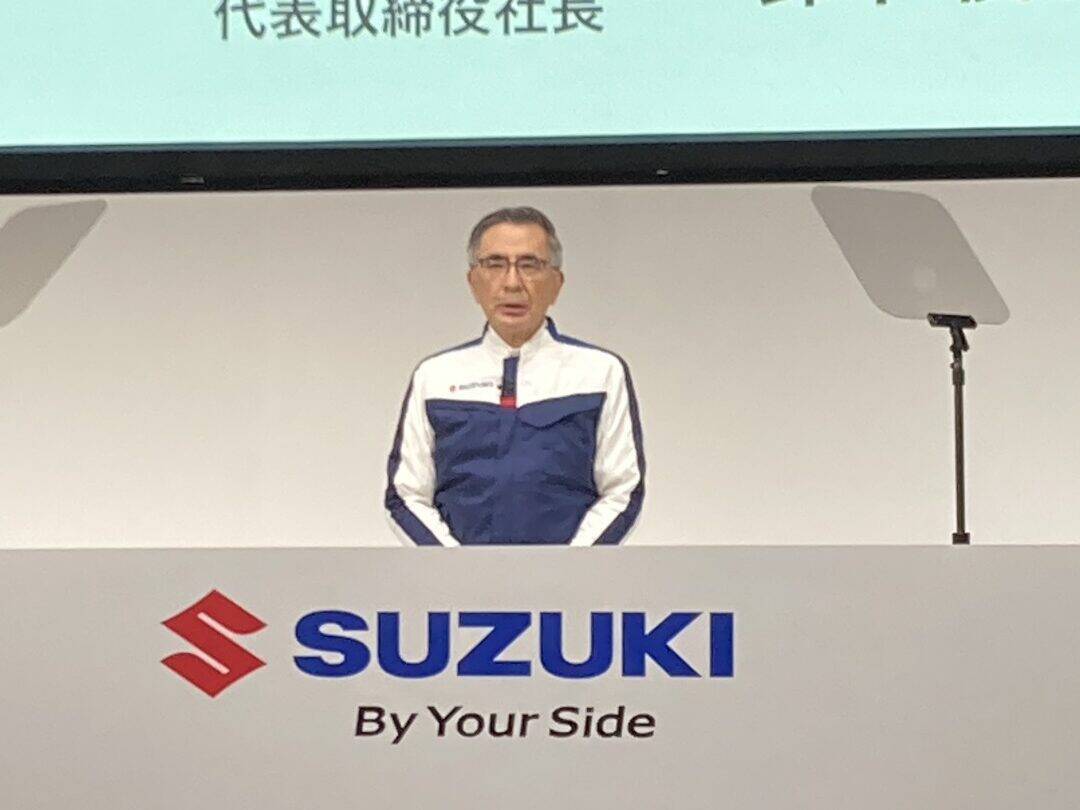

一方で、スズキでは「eビターラ」発表に先立つ1週間前の9月9日、東京都内で技術戦略説明会が開かれました。

一貫したテーマは「エネルギーの極小化」。ハイブリッド技術やカーボンニュートラル燃料を使う高効率な内燃機関の開発を挙げる一方、スズキならではの取り組みもふんだんに紹介されました。その一つが牛糞をバイオガスに換える取り組み。インドではCNG(圧縮天然ガス)車の燃料となります。牛糞を買い取ることにより、農村の所得向上、エネルギーの自給自足にも貢献するといいます。さらに、実験レベルながら、クルマの排出ガスから二酸化炭素を捕集して、植物の成長に活かす「カーボンネガティブ技術」にも挑んでいるとしました。

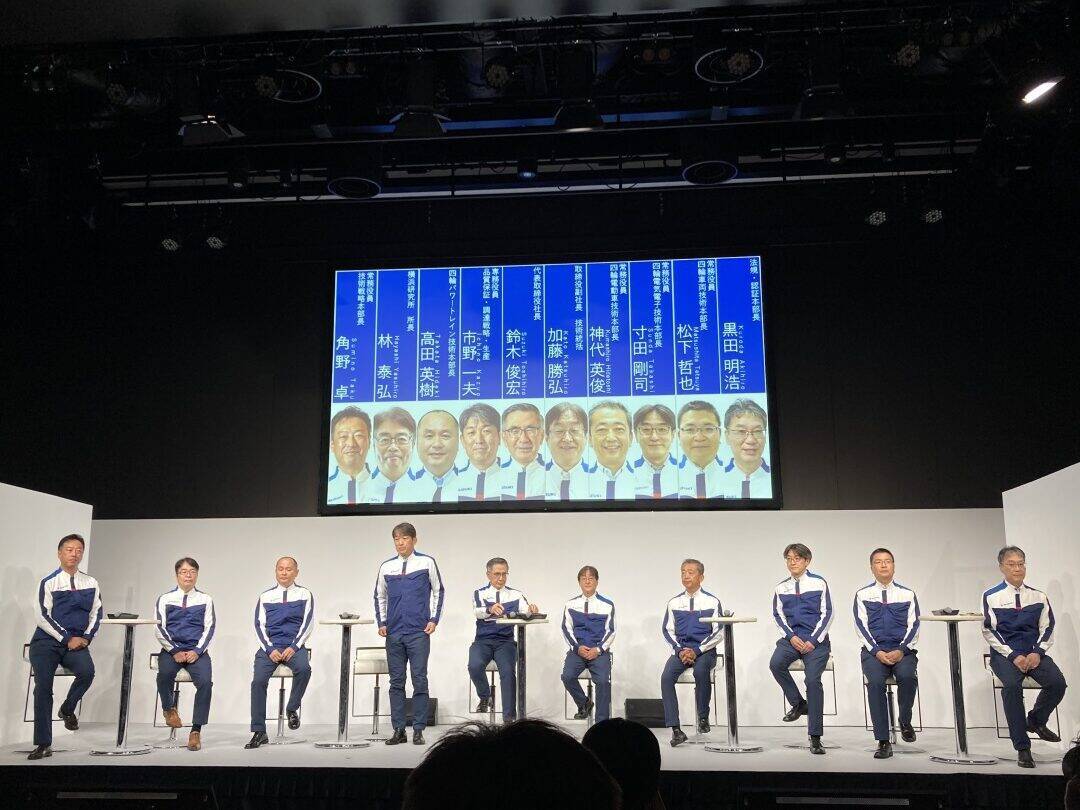

責任者がずらりと並ぶ 後ろのモニターは「競馬の出走のようだ」との声も

そして、特に力を入れているのは軽量化です。このプロジェクトは「Sライト」と名付けられ、車両を100kg軽量化する挑戦が続いています。説明会では80kgの軽量化まではめどがつき、残り20kgに向けてさらに取り組みを継続すると話していました。

「ボルト一本に至るまで、全体最適という視点に立ち、無駄をそぎ落とす努力を重ねる」(鈴木俊宏社長)

これまでの軽量化80kgの内訳は、部品軽量化50kg、構造進化20kg、仕様見直し10kg。

技術説明会で鈴木俊宏社長

■100kg! 軽量化の“大目標”から明かされた数々のエピソード

さらに、私が引っかかったのは次のフレーズでした。

「異業種との交流も行いながら、軽量化のヒントを探す」(加藤勝弘副社長)

私は具体的にどんな業種なのか、そこでどんなヒントを得たのか、ずらりと並んだメンバーにたずねました。四輪車両技術本部長の松下哲也常務によると、異業種とは家電メーカーと鉄道関連企業。家電メーカーには実際に車両(アルト)を持ち込んだそうです。そこで家電メーカーから出た第一声は……

「電線多くねえか」

松下常務はそれを聞いて「われわれ一同とてもびっくりした、そんなに多いのかと。ものすごく新鮮だった」と明かしました。100年に一度の大変革、その象徴ともいえるフレーズがCASE(C=Connected、A=Autonomous、S=Sharing、E=Electric)、コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化…電気仕掛けのものは多くなる一方です。当然、電線=ワイヤーハーネスの数も多くなっていきます。ハーネスをアルミに換える、長さを短くする、そのためにコントローラーの配置を見直す……、電線一つとっても様々な工夫が施されます。

スズキ初のEV「eビターラ」(スズキ メディアサイトから)

全体としての軽量化は超高張力鋼板の拡大採用、樹脂部品では内部の気泡を増やす、そして接着剤の活用、車両の寸法自体も見直したといいます。

カーボンニュートラルという名のもと、各社が環境性能を競っていますが、「クルマを軽くする」ことは燃費に確実に貢献します。重要かつ根源的な技術だといえます。スズキは2030年までに先行開発を終え、軽量化の技術を盛り込んだクルマを軽自動車から順次投入していくということです。

■スズキにとって重要な「ライト」の意味

説明会ではSDV(Software Defind Vehicle)についての考えからも示されました。今後のクルマはソフトウェアがカギを握ると言われますが、スズキは「SDVライト」と名付けて「ちょうどいい」高性能電装品の実現手段と定義しました。

「複雑なソフトウェアで利便性を提供する一方、習熟負担をかけるという裏腹な問題もある。あっても使わないものは過剰にせず、“ちょうどいい”を目指す」

「わかりやすく直感的に使えるようなクルマこそ“相棒”になる」

説明会では軽量化の進捗状況も報告された

加藤副社長はこのように話します。確かに「あれもついてます、これもついてます」とアピールするクルマはありますが、それらの機能をどこまで使っているのか、本当に必要なのか……。多くのユーザーが感じるところです。

もちろん、この「ちょうどいい」が奈辺にあるのかは見極めが必要ですし、技術進歩への妥協につながってはいけません。鈴木社長は「何が本当に使えるものかということを見極めるのがスズキのポリシー」と語ります。ここはスズキの腕の見せ所となります。

こうした割り切りの良さは、スズキの伝統と言えるでしょう。初代アルトも「必要十分な機能」に徹することで低価格を実現し、大ヒットしました。「Sライト」「SDVライト」……、ライトという言葉で思い出すのは「スズライト」、スズキが初めて世に出した軽自動車です。ライトとはまさに「軽」のこと。スズライト開発にも数多くのドラマがありますが、ここでは控えます。スズキの行動理念の一つが「小・少・軽・短・美」。真ん中に「軽」をおいていることからも、スズキがこの一文字をいかに大切にしているかがうかがえます。

左:日産の新型「ルークス」 車両右は仲里依紗さん、右:日産と共同開発する三菱自動車も「デリカミニ」を発表

■説明会からにじみ出たスズキの伝統、DNA

異業種交流や協業に関し、鈴木社長、加藤副社長からはこんな発言もありました。

「スズキの常識が世の中の非常識ということに気づくことが非常に重要」「全然気づかなかったものに気づく」「自分の立ち位置、追いついていないことが理解できる」

説明会全体で感じられたのがスズキの「学ぶ」姿勢です。これまたスズキの伝統、DNAと言えるかもしれません。

「数多くの失敗をしでかした。しかし、失敗から多くの学び、成長することができた」

2021年6月、会長退任に際し、株主総会で株主に感謝に意を示した故・鈴木修さんの言葉です。「学び」、自動車メーカーのみならず、人生でも様々な場面で大切な姿勢です。特に、プライドが高いと言われるどこかのメーカーの幹部にとって、ぜひ耳を傾けるべきフレーズだと思います。

もっとも、ここでまた修元会長の発言を引き合いに出すのは、いまのスズキの経営陣にとってはあまり気分のよいものではないかもしれません。質疑応答では壇上に並んだメンバーがマイクをまんべんなく回し、様々な視点から回答していました。カリスマ的存在だった鈴木修時代とは一線を画す「チーム・スズキ」を強調する“演出”がなされていたことを改めて付け加えます。

(了)

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)