――日本舞踊には、どんな種類の踊りがありますか?

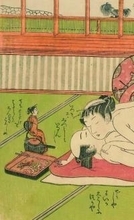

「日本舞踊」には、歌舞伎から発生した「歌舞伎舞踊」と言われる演目と、日本舞踊独自の演目があります。上演方法も、歌舞伎同様に衣裳・かつらをつけて演じる方法と、「素踊り」と呼ばれる特定の役柄を表す扮装をしないで踊る上演方法があります。日本舞踊独自の演目で衣裳・かつらをつける場合もありますし、「歌舞伎舞踊」の演目を「素踊り」で上演することもあります。

――身体の動かし方はどう違いますか?

西洋の舞台芸術は、例えばバレエは上へ身体を引き上げるのが基本ですが、日本舞踊は重心を下へ置くのが基本です。バレエのような独特の練習方法があるのかと問われることもありますが、日本舞踊の所作は、着物を着た日本人が日常で伝統的におこなってきた動きなので、特別なトレーニングで鍛えて、その所作を作ることはしません。

また、日常の動きを元にしているため、バレエなどと異なり、年を取ったら引退ということはありません。もちろん若い時は派手に身体が動きますが、踊りの中身は年を重ねた人には及ばず、そのバランスが取れてくるのが、日本舞踊の場合はバレエなどと比べて上の年齢になります。

――演奏者が多い時でも邦楽には指揮者がいませんが、どうやってタイミングを取っているのですか?

演奏者全員で呼吸を合わせることを「イキ」と呼ぶのですが、これは何回も練習を重ねて習得します。じつは指揮者がいないように見えても、要となる人はいます。唄と三味線であれば、唄のすぐ隣にいる三味線の演奏者が、クラシックでいう第1バイオリンの役目を果たします。笛や鼓などお囃子の場合は、曲ごとではなく曲のパートごとに、ある時は笛、ある時は太鼓と、主導する楽器が変わります。

舞踊と伴奏の場合は、踊り手が指揮者です。

――海外の舞台芸術を日本舞踊に取り入れることはありますか?

バレエやオペラなど、海外の作品は題材の宝庫なので、参考になる点は多いです。身体運用が異なるので、動きをそのまま日本舞踊に取り入れることはできませんが、海外の作品を日本舞踊にして踊ることはあります。私の場合、『ファウスト』や『セビリアの理髪師』を、江戸時代という設定で脚本を書き換えて、踊っています。

――西洋の舞台芸術にない日本舞踊の魅力とは何ですか?

バレエでは王子で出てきた人が、くるりと回って、その場で白鳥になることはありえませんが、「素踊り」で上演すると、1人で何役も演じ分けることが可能です。男性として登場した人が、きれいな女性に瞬時に変わることもあります。踊り方を変えることで、男性から女性へ、若者から老人へ、演じる役を変えられます。本や短刀などを扇子1本の動きで表し、さまざまな小道具に見立てることもできます。日本舞踊は、舞台上の演じ分けの技術と、観客の想像力で支えられているのです。これが日本舞踊の魅力であり、日本人はそういった舞台の楽しみ方が、昔から好きだったのだと思います。

(加藤亨延)