1985年に世界中を感動させたアフリカの飢饉と貧困救済のためのチャリティーソング、「We Are The World」。40代以上の読者には説明不要だろう。

全世界で955万枚売り上げ、日本でも年間洋楽ランキングで1位を獲得している押しも押されもせぬ世界的大ヒットだが、数字だけではあの時代を覆った熱量は伝わってこない。たとえば同じく1985年にリリースされたおニャン子クラブの「セーラー服を脱がさないで」のセールスが25万枚と聞いても、1990年代のミリオンセールス連発時代を経た今ではその時代の熱狂が感じ取れないのと一緒だ。

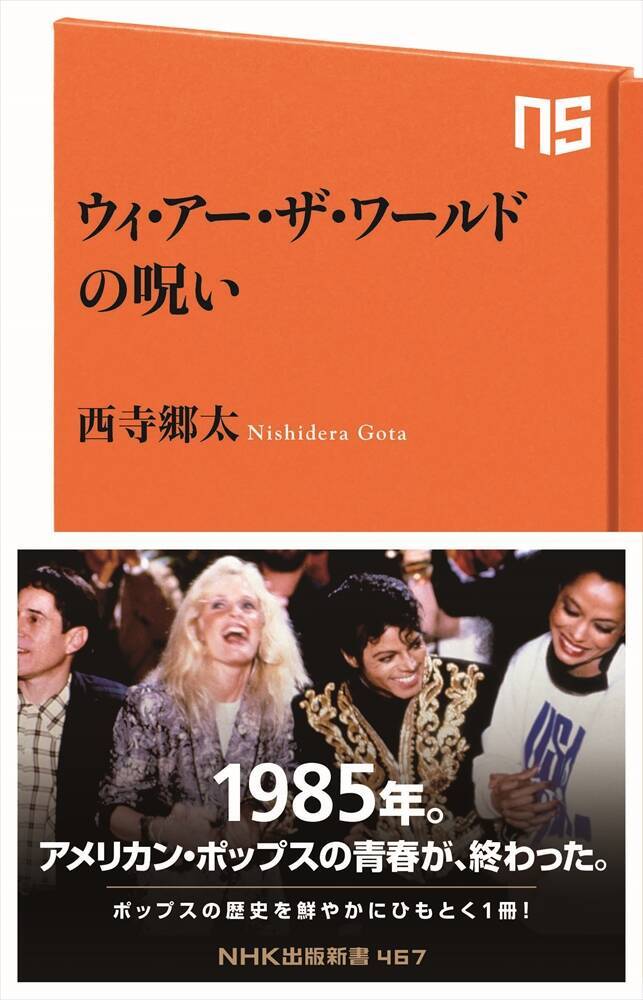

アメリカを代表する45名のスーパースターたちが集まり収録され、1985年4月5日に世界中の8000以上ものラジオ局で世界一斉同時オンエアされた、このチャリティーソングがまとっていた数字には現れない熱量を余すところなく描いた一冊が『ウィ・アー・ザ・ワールドの呪い』(西寺郷太著・NHK出版新書)だ。

本書ではこの奇跡的な一曲がどのようにして出来上がったかを、経緯から収録当日の異様な高揚感、参加アーティストの人間模様に渡るまでを多面的に描いている。

直前の機材トラブル、通常一堂に会することのないスーパースターたちが集まる高揚と緊張感、その中でプライドを傷つけられたスターの物語など、読むだけでヒリヒリしてくるルポタージュになっている。招聘されたアーティストの心情、そしてスーパースターたちをまとめ上げなければならないプロデューサーのクインシー・ジョーンズの重責の描写は、自ら人気バンド・ノーナ・リーヴスのボーカルを務め、作詞作曲家・プロデューサーとして、SMAP、V6、中島美嘉、ゴスペラーズなどの楽曲を手がけてきた著者の西寺氏ならではのものだ。

「呪い」の意味とは

しかし「呪い」という物騒なタイトルは当時の回想に由来しない。 西寺氏によると「参加した現役世代のアーティストは、翌1986年までの2年間で自身の調子を最大に上げた後、軒並み失速する」(『ウィ・アー・ザ・ワールドの呪い』より)というのだ。

突拍子もない説に聞こえるかも知れないが、同書では実際に参加したアーティスト名とセールス記録が列挙してあり、この説を裏付けしている。そこにはスティーヴィー・ワンダー、ビリー・ジョエル、ホール&オーツ、シンディー・ローパー、そして「We Are The World」をマイケル・ジャクソンと一緒に作曲したライオネル・リッチーと、音楽史上に名前を残すビッグネームが並ぶが、彼らはその後驚く程ヒットを出していない。

対照的に、諸般の事情から参加しなかったプリンス、ジャネット・ジャクソン、マドンナなどは、その後も順調にキャリアを築き上げていった。

もちろんこの事実は決してオカルトによるものではない。同書で西寺氏は「We Are The World」のあまりにも大きな成功がこれら「アーティストに短い間隔でドーピング的な世界的大ヒットと、その後の失速という『呪い』」(前掲書)を与えたのだと分析している。

つまり同曲があまりにも大きな金字塔を打ち立てたために、アーティスト自体がそれを乗り越えることができなかったと解釈できるというのだ。しかし「We Are The World」は、ただのスーパーヒット曲ではなかったと西寺氏は言う。そしてその論旨の展開こそが本書の白眉だ。

「We Are The World」を機に消える米ポップス文化

「アメリカン・ポップスの最高潮を象徴する曲であり、これを機にポップス文化が消えて行くのです」(西寺氏)

ここで言うポップスとは単にポピュラー・ミュージックのことを指すのではなく、もっと大きな価値観のことだと西寺氏は指摘する。

「大きい物がいい、歌が上手い人がいい、お金持ちがエライというような価値観の最高潮にあったと思います。当時の絶対的な超大国であり豊かなアメリカが、貧しくて困っている人たちを助けたという構図だったので、インパクトも強かったのだと思います」

このわずか4年後に戦後40年以上続いた冷戦が終焉し、絶対的な価値観というもの自身が揺らいでいく。そしてミュージシャンである西寺氏は、それを音楽的観点から分析する。

「その後、人々の好みが細分化していきます。音楽でもヒップホップ、オルタナティブ、ハウスといったポップス ―誰もが知っているような仰々しい一番大きいモノ―のアンチテーゼとも言える音楽が市民権を得ていくようになります」

黒人と白人の融和を目指して

この音楽史の流れは決して偶然ではない。西寺氏は同書の前半でアメリカン・ポップスの歴史をトーキー映画の出現から丁寧に説明をする。その中にはブラック・ミュージックを上手く取り入れたエルビス・プレスリーの話も出てくれば、ブラック・ミュージックの総本山モータウン・レコードの話も出てくるが、ここで興味深いのは、ブラック・ミュージックが市民権を得られたと思われた60年代以降も長きに渡り音楽産業を牛耳っていたのは白人であり、黒人は商業的には常に白人を意識せざるを得なかったという指摘だ。

大プロデューサーとして君臨していたクインシー・ジョーンズでさえ、白人に対して強烈な目配せをしている。

「『We Are The World』は黒人の座組に白人が乗っかったという珍しい形なんです。だからクインシーは黒人と白人の融和を第一に考えていました」

ソロパートも黒人12回に対し、白人13回とほぼ半々のバランスで構成されているという。しかし1985年には、もう黒人アーテイストが白人に迎合しなくてはならない状態は終わっていた。西寺氏の 『新しい「マイケル・ジャクソン」の教科書』(ビジネス社)に詳しいが、その3年前の1982年にはマイケルが独自色を全面に打ち出した『スリラー』を発売し、今日に至るまで1億500万枚という空前絶後のセールスを記録して白人至上主義の時代を打ち破っていたのだ。

しかし厳しい差別と戦いながら音楽業界で生き抜いてきた「旧世代」のクインシーは「We Are The World」では、主導権を握りながらも人種の壁を越えたオールアメリカにこだわるのだ。西寺氏はその状態を「アメリカン・ポップスの青春、つまり若き理想に満ちた季節」(前掲書)と呼ぶ。

それは「We Are The World」という熱狂の形で結実するも、青春には終わりが訪れる。

「政治と一緒で、政権交代を目指している間は一致団結できます。でもマイケルがあそこまで成功して、「We Are The World」が世界的ヒットした段階で黒人同士が協力する必要がなくなってしまったんです」

そして黒人ミュージシャンも自分たちのやりたい音楽を追求するようになり、ドクター・ドレ、ジェイ・Zなど、アメリカの音楽シーンの商業的頂点に黒人が君臨する現代に至る道筋ができたのだ。その結果、みんなが楽しむようなポップスは前時代的なものになってしまい、その過程において「We Are The World」参加アーティストは「親公認のアーティスト、前時代の象徴的存在」(前掲書)となり「呪い」がかかってしまったのだ。

消えゆくポップス「今ならまだ間に合う」

アメリカのポピュラー音楽史を「We Are The World」というエポック・メイキングな曲を題材に今回新書という形でコンパクトな形で見事にまとめ上げた西寺氏は、マイケル・ジャクソン研究家としては『マイケル・ジャクソン』(講談社現代新書) などの著書もある他、最近では『プリンス論』(新潮新書)を出版するなど、ミュージシャンとしての活動の他に、文筆家としての精力的な活動が目立つ。

「僕自身が聴いて好きだった誰も楽しめるようなポップスは『We Are The World』が出た1985年を分水嶺に少しずつ薄れて消えていってしまっています。でも今なら間に合うと思うんです。何もすべてを昔に戻そうというつもりはないのですが、誰か粘って説明して面白がり方を教える人がいることによって、世の中の人の音楽の聴き方、楽しみ方の味わいが深くなればいいなと思います。それは音楽を作るのと同じくらい大切なことなのではないかと思っています」

「僕らの先輩には、大瀧詠一さんや山下達郎さん、 近田(春夫)さん、湯川(れい子)さん、小西(康陽)さん、小沢(健二)さん、小山田(圭吾)さんなどは音楽を上手に説明して伝える係を買って出てくれていましたが、今はそういう方が少ないので、僕自身が楽しみながら頑張ってやっていっているという感じです」

CDなどのパッケージが売れないと言われて久しい音楽業界は、急速にアップルミュージックのような定額制音楽サービスへと舵を切り始めている。その中、自身が執筆するような音楽関連の電子書籍と定額制音楽サービスを融合させたような新しい音楽・読書体験を楽しめるコンテンツの制作にも興味を示すなど、西寺氏はすでに一ミュージシャンという立場を越え、音楽体験の素晴らしさを伝える伝道師としての道を歩み始めている。

「大学の授業などで一年くらいかけて教えてみるのも面白そうですね」

そんな授業があればぜひとも聴講してみたいが、本書はその「授業」のスーパーチュートリアルとも言える音楽ファンにとっては必読の一冊だ。

(鶴賀太郎)