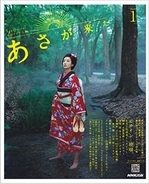

21話は、こんな話

小額ではあるが借金取り立てに成功したあさ(波瑠)は、正吉(近藤正臣)に加野屋の一員として認められ、働きだす。

時代はいよいよ大きく変わりはじめ、ついに徳川幕府が倒れ、薩摩藩と長州藩を中心にした新政府が誕生した。

加野屋は、新政府から10万両(千両箱で100箱)という大金を調達しろと要請される。

揺れる

徳川が戦に負けたことを記した瓦版の炎の絵を、亀助(三宅弘城)がぐらぐら揺らしながら、店の皆に見せてまわる。亀助からはじまった動揺が伝播していく臨場感がある。

紙に書かれた炎が燃え盛るように揺れる画はまるでアナログのアニメーションのよう。大森美香の脚本は、言葉だけ聞いていても余すところなく情報が伝わってくるが、画を見る楽しみも充分。

第4週は、新田真三が演出担当。テレビドラマデータベースを見ると「朝ドラ殺人事件」「眠れる森の美女」などのコメディから「七つの会議」などのシリアスまで幅広く手がけているようだ。

もいろクローバーZの主演ドラマ「クリスマスドラマ 天使とジャンプ」も彼の演出(オンデマンドで見ることができる。)

さて、その後、大阪城が炎上しているところをあさたちは目の当たりにして呆然とする。市井の民の慌てっぷりの演出も短い時間で的確にされている。

この一連のシーンをはじめ、21話は亀助がじつにいい働きをしている。

あさが宇奈山藩の蔵屋敷の加子部屋での武勇伝を、加野屋に戻ってきて語り聞かせる場面、「お腹空いたお腹空いた」というあさの口まねが似てる似てないを超えて可笑しくて。

三宅の話術の巧さに、説明台詞が悪いわけではない。説明をいかにおもしろく伝えるかが大事なのだと思わされた。

加子部屋って何?

宇奈山藩の男くさい加子部屋に通されたあさ。加子とは船乗りの雅語的表現で、水夫とも書く。水夫のほうがわかりやすい。

当時、水軍や河川行政などに携わるひとたちが集まった水主屋敷というものが存在していた。とくに、宇奈山藩のモデルであろうといわれている宇和島藩のある愛媛県は水軍が活躍していたところ。大阪のお屋敷にも水夫を多く抱えていてもおかしくない。

江戸末期だと水軍の活躍する場も減っていたと思われるが、代わって海や川や運河は交通や物流の要所として政治や経済を支えていた。それは、あさとはつが嫁入りしたとき川を使い、店が川の傍にあることからもよくわかる。実際、あさたちが嫁入りした両替商のある中之島周辺が水運の要だったため物流の拠点として発達したと「あさが来た」ガイド本にも書かれている。

原案小説のタイトル自体が「土佐堀川」という川の名前でもあるし、加子部屋は、当時の水運の重要性を物語るエピソードだ。

(木俣冬)

木俣冬の日刊「あさが来た」レビューまとめ読みはこちらから