今シーズン後半のF1はワークスよりもカスタマーが躍進する可能性が高い!? カスタマーがワークスを倒す「大物食い」がどれぐらい起こるのかも見どころのひとつ!

オランダGP(決勝8月31日)からF1のシーズン後半戦が始まるが、各チームは平行して2026年に向けたマシン開発を本格化させることになる。

2026年は車体とパワーユニット(PU)に関して大がかりなレギュレーション変更が実施されることに加え、新たなチームやPUサプライヤーの参戦もあり、勢力図に大きな変化があると予想されている。

2026年シーズンを睨みながら始まる後半戦の見どころや、新レギュレーションでのPUの開発ポイントなどを、現在のホンダPUの生みの親である元ホンダ技術者の浅木泰昭(あさき・やすあき)氏に聞いた。

※前編はこちらから

* * *

■ワークスチームは2026年の開発にシフトする

――第14戦のオランダGP(決勝8月31日)から後半戦がスタートしますが、メルセデスやフェラーリなどのワークスチームは2026年シーズンの開発に本格的にシフトしていくのでしょうか?

浅木泰昭(以下、浅木) しないとダメだと思います。前回、PUに関するレギュレーションが大幅に変更された2014年シーズンを思い起こせば、その理由がわかるはずです。

それまでのF1では2.4リッターのV8自然吸気エンジンが使用されていましたが、2014年から1.6リッターのV6ターボエンジンにエネルギー回生システムが搭載されたハイブリッドのPUが導入されました。

そのタイミングでメルセデスがライバルを圧倒する高性能のPUを開発し、最初の数シーズンで支配体制をつくり上げました。最終的にメルセデスは2014年から21年までコンストラクタラーズ選手権で8連覇を達成します。

今回も新レギュレーション導入のタイミングでスタートダッシュを決めることができれば、数年間は勝ち続けられる可能性があります。ワークスは当然、2014年シーズンのメルセデスの再現を目指すはず。その可能性を捨てるとは考えづらいですね。

それは車体側にも言えることで、2026年のレギュレーションに向けた開発の中で何かアドバンテージになるものを見つけることができれば、有利に戦いを進めることができます。

――各チームは2025年と26年の両方を視野に入れて戦うことになりそうですが、後半戦の注目ポイントは?

浅木 私はレッドブルの動向が気になりますね。権力闘争が終わった中でローラン・メキーズ新代表とモータースポーツアドバイザーのヘルムート・マルコさんがどういう力関係で組織を立て直すのか。レッドブルの将来を占う意味では見どころですね。

ホンダがレッドブルと組んで戦うのは今シーズン限りとなりますが、ホンダの後輩たちに関してはまったく心配していません。来年から新たに組むアストンマーティンとの開発も進んでいると思いますが、レッドブルとレーシングブルズの2チームに対して最後まで手を抜くことなく、PUを供給するという責任を果たしてくれると信じています。

あとはカスタマーチームの活躍にも注目しています。ワークスは後半戦、2026年シーズンの開発にシフトする一方で、カスタマーはワークスよりも来年の新しいPUのレイアウトがこうなりますという情報が来るのが遅れるはずです。

その分、カスタマーは今シーズンの開発に集中せざるを得ないので、後半はワークスよりもカスタマーが躍進する可能性が高い。カスタマーがワークスを倒す"大物食い"がどれぐらい起こるのかも見どころだと思います。

■2026年の新型パワーユニットの開発ポイントは?

――今シーズンはカスタマーのマクラーレンがシーズンを席巻していますが、カスタマーがワークスを上回るのはラストチャンスになる?

浅木 私はそう見ています。大きなPUのレギュレーション変更がある場合は、なかなかカスタマーチームがすぐに活躍するのは難しいと思います。

マクラーレンがここ何年かワークスのメルセデスを上回る成績を残していますが、それはPUの開発が凍結されていることが大きな要因になっています。前年と同じ仕様のPUが来るとわかっているので、車体にもいろいろなチャレンジができました。

でも2026年になるとPUの仕様をこういうふうに変更するからとワークスのメルセデスから突然言われて、今まで準備していた車体の開発が全部ムダになるという可能性もあり得ます。

もちろんカスタマー勢もそういうことを想定して、影響が少ない部分の開発を中心にやると思いますが。

――2026年シーズン用のPUの開発ポイントはどこになるのですか?

浅木 ものすごく簡単に言うと、新しいレギュレーションではエンジン(内燃機関)は現行のものから馬力を落としたものになります。

燃料流量を絞り、最大圧縮比が下げられ、100%カーボンニュートラル燃料の使用を義務づけられました。そうなるとホンダが得意としている高速燃焼を出しにくくなります。

高速燃焼は、速い燃焼を実現させることでパワーと燃費を向上させるという新たな燃焼方式です。

高速燃焼自体はメルセデスやフェラーリなどの他メーカーもおそらくやっていると思いますが、新しいレギュレーションのもとでも同じような性能を発揮する燃焼を実現できるのかが、各メーカーにとって開発のポイントになるでしょう。

――ターボチャージャーと熱エネルギーを回生するためのモーターを一体化したユニットMGU-Hが廃止されることもレギュレーション改正の大きな柱となります。

浅木 MGU-Hがモーターなしの普通のターボになることで、ターボの開発もポイントになると思います。

これまではターボのレスポンスはモーターで稼げばよかったのですが、モーターがなくなることで減速したあとに加速しようとアクセルを踏んでもパワーが出るまでに遅れ(ターボラグ)が発生する可能性があるので、新しいPUではレスポンスも非常に重要になってきます。

ターボの直径が大きいと効率がよく最高出力を出しやすいのですが、レスポンスは悪くなります。逆にターボの直径が小さいと馬力は出ませんが、コーナーの立ち上がりのレスポンスはよくなります。

馬力とレスポンスは、車体のドラッグ(空気抵抗)とダウンフォース(マシンを地面に押さえつける力)と同様に、トレードオフの関係にあります。

効率とレスポンスをどこでバランスさせ、どういうサーキットが得意なPUにするのか、各メーカーによって考え方が出てくると思います。車体同様、「直線番長」タイプ、「低速重視」タイプというPUが出てくるかも知れません。

「2026年のPUは、「直線番長」タイプ、「低速重視」」タイプというPUが出てくるかも知れません」と話す元ホンダ技術者の浅木泰昭氏。

■技術者から見たチャンピオン争いの行方は?

――新レギュレーション初年度となる2026年シーズンは、メーカーによっていろんな設計思想のPUが登場してくるということですね。

浅木 そうなると思います。各メーカーのPUが登場して1年ぐらいして、あそこが正解だったなという感じになるはずです。で、そのときに一番優秀なPUの設計やコンセプトを各メーカーが真似し出すと思います。

レイアウトなどを真似するだけで1~2年はかかり、そこから自分たちで開発を進めて先行するライバルに追いつくまで最低でも2~3年は必要となります。

車体の場合はたまにクラッシュしたマシンが吊り上げられたりして、現代F1の空力開発のキモとなるフロアの形状が見えてしまうことがありますが、PUは中身を見ることができないので推測しながらやっていくしかない。

あるいは人を引き抜いて情報を共有して、という方法もありますが、いずれにしても車体よりは時間がかかります。

――ターボチャージャーの開発において、ホンダは小型ビジネスジェット機「ホンダジェット」の知見を用いていました。そこが強みになるのではないですか?

浅木 PUの開発において、これから航空宇宙産業のノウハウはますます重要になってくると思います。

航空機やロケットのエンジンは故障が許されないので、高い技術が求められます。量産車のターボと、ホンダジェットのノウハウが生かされたF1のターボでは設計が全然違うんです。

今後は航空宇宙産業のノウハウを持っているところが強くなると思いますが、その点でもレッドブルはどうなんだと。量産も航空宇宙のノウハウもないですから、本当に苦しいと予想しています。

――最後にマクラーレンのノリス選手とピアストリ選手のチャンピオン争いの行方はどう予想しますか?

浅木 精神的な落ち着きを見るとピアストリ選手がいいと思いますが、人間は変われるんです。確かにノリス選手からは精神的な脆さを感じることがありますが、彼に能力がないわけでは決してありません。

「周りのことを気にせず、自分ができることだけを集中してやるんだ!」と開き直ったときの人間は強いですよ。今後、ノリス選手がそうなる可能性が十分にあります。

そうやってドライバーが成長する姿を見られるのもF1の面白さだと思います。まだまだチャンピオン争いはわからないですよ。

●浅木泰昭(あさき・やすあき)

1958年生まれ、広島県出身。1981年、本田技術研究所に入社。第2期ホンダF1、初代オデッセイ、アコード、N-BOXなどの開発に携わる。2017年から第4期ホンダF1に復帰し、2021年までPU開発の陣頭指揮を執る。

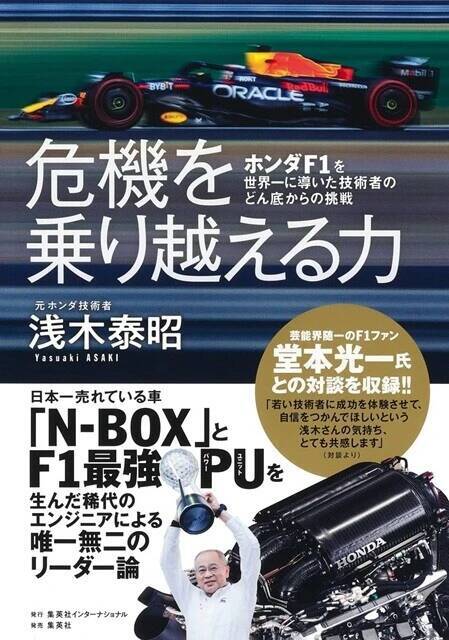

浅木泰昭氏の著書『危機を乗り越える力 ホンダF1を世界一に導いた技術者のどん底からの挑戦』。カバーには、フォトグラファー熱田護氏の写真を使用した。F1ファンとして知られる堂本光一氏との特別対談も収録。

インタビュー・文/川原田 剛 写真/桜井淳雄(F1) 樋口 涼(浅木氏)

![[アシックス] ランニングシューズ MAGIC SPEED 4 1011B875 メンズ 750(セイフティー イエロー/ブラック) 26.0 cm 2E](https://m.media-amazon.com/images/I/41dF0gpSbEL._SL500_.jpg)

![[アシックス] ランニングシューズ PATRIOT 13 1011B567 メンズ 010(ブラック/デジタルアクア) 25.5 cm 3E](https://m.media-amazon.com/images/I/41ZS3Bh2dVL._SL500_.jpg)

![[アシックス] ランニングシューズ GEL-KAYANO 31 1011B867 メンズ 001(ブラック/ブラック) 27.0 cm 2E](https://m.media-amazon.com/images/I/418iZuXV-tL._SL500_.jpg)

![【日本企業】 ぶら下がり健康器 懸垂バー 懸垂マシン [コンパクト/10段調節/日本語説明書/2年保証] 筋トレ チンニングスタンド (ブラック)](https://m.media-amazon.com/images/I/41B0yIoAZrL._SL500_.jpg)

![[Xiyaoer] 靴下 メンズ くるぶし 10足セット夏用 【吸汗 防臭 綿】 カラフルソックス カジュアルソックス 綿 24-27cm 靴下 おしゃれ スポーツ くつした メンズ 男性用 ビジネス クルーソックス くつ下 通気性 吸汗速乾 リブ柄 (10足セット6)](https://m.media-amazon.com/images/I/51dJIW6OMFL._SL500_.jpg)