「人々が陰謀論に引きつけられてしまう要因には、『複雑な世界をシンプルに把握したい』という欲望と、何か大事なものが奪われる『剥奪感』があります」と語る烏谷昌幸氏

今や社会に深刻な影響を与えている「陰謀論」。一見、トンデモ話にしか思えない「もうひとつの真実」がSNSなどを通じて拡散し、パラレルワールド化した世界で社会の分断と対立が進んでいる。

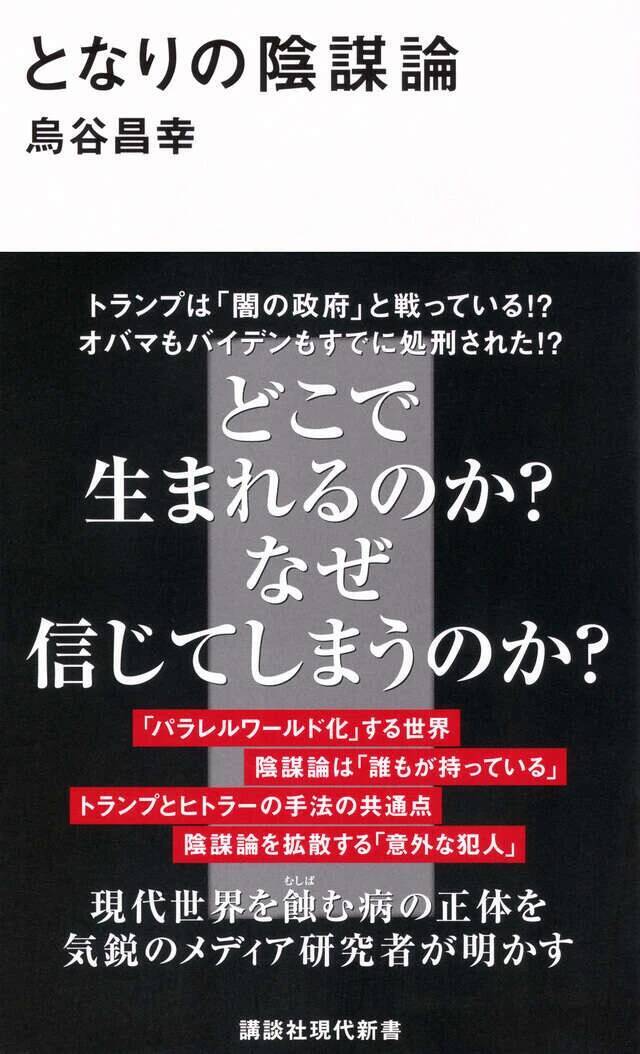

陰謀論はどこで、なぜ、生まれるのか? 人々はなぜ、それを信じ、支持するのか? 現代社会をむしばむ「陰謀論という病」の正体に迫るのが、烏谷昌幸(からすだに・まさゆき)氏の新刊『となりの陰謀論』だ。

* * *

――今年7月に行なわれた参院選でも、陰謀論が選挙に与える影響が話題になりました。

烏谷 私が陰謀論の研究を始めたきっかけは、「Qアノン陰謀論」を信じるトランプ支持者たちが2021年に起こした「米連邦議会襲撃事件」です。その私にとっても、日本の国政選挙で参政党がこれほどの支持を得たのは、率直に言って大きな驚きでした。

もちろん、日本でも陰謀論は広まり、いずれその影響が政治に影響を与えるようになるだろうと思ってはいました。しかし、今回の参院選がこれほど決定的な意味を持つとは考えていなかったのです。

――「決定的な意味」とは?

烏谷 陰謀論的な言説の広がりを追い風にした参政党が、党員や支持者たちの熱気に支えられ、今回の選挙で一気に日本政治の中心に入り込んできたことです。

アメリカではこの10年余りの間に、陰謀論的な主張が多くの人の心をとらえ、二大政党の一方である共和党をのみ込む形で政治的な影響力を強めました。

しかし、アメリカほど社会格差が深刻化しておらず、一般の人たちの政治参加への意識が低いとされる日本で、参政党があれほどの支持を集めたことは想定外で、この現実を過小評価してはいけないと思います。

――なぜ、根拠のない陰謀論的な主張が人々の気持ちをとらえてしまうのでしょう?

烏谷 「陰謀論的」なものは昔から普通にあって、例えば「政治家はみんな悪いやつらで私腹を肥やしている」みたいな話も、一種の陰謀論と言えます。

ただし、それ自体はあまり害がないというか、むしろ「正しく生きたい」「公正さを重んじたい」といった、人々の正義感や真面目な気持ちの表れのような側面もあると思います。

また、いわゆる「J・F・ケネディ暗殺陰謀論」や「アポロの月面着陸捏造陰謀論」など、今でも多くの人たちが信じている陰謀論は数多く存在します。

何を隠そう、現在は陰謀論を研究している私自身も、高校生の頃から「JFK陰謀論」に熱中し、実は今もそこから抜け出せてない「陰謀論者」の当事者でもあるのです(笑)。

その意味では本書のタイトルにもあるように、陰謀論は特別な人たちが信じるものではなく、誰もが自分の中に「陰謀論の種」を抱いているのだと考えるべきなのです。

問題は、インターネットやSNSの登場によって陰謀論のコミュニティが急激に拡大して、もともと人間の中にある陰謀論的な思考が肥大化したこと。そしてその結果、パラレルワールド化が進む世界で深刻な社会の分断が広がっていることです。

その上で、人々が陰謀論に引きつけられてしまう要因のひとつが、「複雑な世界をシンプルに把握したい」という欲望。

人間が生きている現実の世界は本来、複雑で不確実なものですが、市井の人たちの精神はその複雑さに正面から向き合えず、わかりやすい〝物語〟を求めてしまいがちです。

もうひとつの要因が「剥奪感」。これは、それまで自分たちが持っていた、何か大切なものを誰かに奪われるという危機感や恐怖心のことです。

例えば、トランプ支持者にも多いアメリカの白人至上主義者には、「非白人の移民が増えることで、白人社会が持っていた優位的な立場が失われる」という剥奪感があります。それが人種差別的な陰謀論と結びつくことで、悲惨な無差別殺人事件などを引き起こしているのです。

ちなみに、こうした剥奪感の問題はアメリカに限ったことではありません。グローバル化が進む今の国際社会の中で、基本的に先進国の国力は低下していますが、そうした国々ではまず中間層が没落し始める......。

その結果、それまでの財産や地位、生活の安定を失い、沈みゆくミドルクラスの人たちが強い「剥奪感」を抱くようになる。その理由や〝犯人〟を求める気持ちから、陰謀論に引き寄せられやすくなるのです。

この「剥奪感」は、人々の抱く「期待」との関係でも変わってきます。例えば、「日本は世界有数の経済大国で、国際社会の中で尊敬される国であるべきだ」と、日本の国家像に高い期待を抱く保守派の人たちのほうが、国力の低下による「剥奪感」を感じやすい。

――MAGAと同じで、「立派だったはずの日本から、大切な何かが奪われている」という剥奪感が、「日本を取り戻す!」という主張につながるわけですね。

烏谷 一方で、「製薬業界の利益追求で健康が脅かされている!」とか「農薬や添加物で食の安全が失われている」といった主張は、左派が抱く「剥奪感」とも結びつきやすい。

参政党が「日本人ファースト」や「外国人特権の廃止」といった保守層向けの主張だけでなく、「反ワクチン」や「学校給食をオーガニック食材に!」と訴えることで、一部左派の剥奪感に訴求しようとしている点にも注目すべきです。

――その意味では、本書の「政治的に武器化する陰謀論」という言葉が非常に印象的でした。

烏谷 トランプ支持者の多くが信じる「ディープステート陰謀論」などは、まさにその典型です。

また「国際的なユダヤ資本が世界を支配しようとしている」というナチスによる陰謀論の政治利用が、結果的に600万人もの命を奪うホロコーストへと至ったことは、その最も極端で悲劇的な例だと思います。

だからこそ「あれはいったいなんだったのか?」「なぜ、あれほど多くの、それも普通の人たちが陰謀論にのみ込まれたのか?」という問いに真剣に向き合い続ける必要がある。

繰り返しますが、陰謀論の種は誰の心の中にも存在する。

これほど恐ろしいものはないということを、私たちは改めて肝に銘じるべきなのです。

●烏谷昌幸(からすだに・まさゆき)

1974年生まれ、愛媛県出身。慶應義塾大学法学部政治学科教授。慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程単位取得退学。博士(法学)。専門領域は政治コミュニケーション研究、メディア社会論、ジャーナリズム論。主な著書に 『シンボル化の政治学―政治コミュニケーション研究の構成主義的展開』(新曜社)、訳書に『陰謀論はなぜ生まれるのか―Qアノンとソーシャルメディア』(共訳、慶應義塾大学出版会)がある

■『となりの陰謀論』

講談社現代新書 990円(税込)

「トランプは『闇の政府』と戦っている」「オバマもバイデンもすでに処刑された」など、荒唐無稽な陰謀論が広まる理由を社会学や政治学の知見から丁寧に解き明かし、陰謀論が現代を生きるすべての人に身近なものであることを説いた一冊。陰謀論が生む「パラレルワールド」が現実世界を侵食しつつある今、それとどう向き合うべきか? 日本での陰謀論の広まりをどうとらえるべきか? その貴重なヒントを与えてくれる

取材・文/川喜田 研

![[アシックス] ランニングシューズ MAGIC SPEED 4 1011B875 メンズ 750(セイフティー イエロー/ブラック) 26.0 cm 2E](https://m.media-amazon.com/images/I/41dF0gpSbEL._SL500_.jpg)

![[アシックス] ランニングシューズ PATRIOT 13 1011B567 メンズ 010(ブラック/デジタルアクア) 25.5 cm 3E](https://m.media-amazon.com/images/I/41ZS3Bh2dVL._SL500_.jpg)

![[アシックス] ランニングシューズ GEL-KAYANO 31 1011B867 メンズ 001(ブラック/ブラック) 27.0 cm 2E](https://m.media-amazon.com/images/I/418iZuXV-tL._SL500_.jpg)

![【日本企業】 ぶら下がり健康器 懸垂バー 懸垂マシン [コンパクト/10段調節/日本語説明書/2年保証] 筋トレ チンニングスタンド (ブラック)](https://m.media-amazon.com/images/I/41B0yIoAZrL._SL500_.jpg)

![[Xiyaoer] 靴下 メンズ くるぶし 10足セット夏用 【吸汗 防臭 綿】 カラフルソックス カジュアルソックス 綿 24-27cm 靴下 おしゃれ スポーツ くつした メンズ 男性用 ビジネス クルーソックス くつ下 通気性 吸汗速乾 リブ柄 (10足セット6)](https://m.media-amazon.com/images/I/51dJIW6OMFL._SL500_.jpg)