住まい探しにおいて、精神障がいのある人に対する理解は、あまり進んでいるとは言えません。

東京都中野区からさまざまな障がい者福祉の事業を受託しているNPO法人リトルポケット。

今回は、そのお二人に社会福祉領域と住宅領域の協働のあり方についての実情や、立ちはだかる課題、これから必要とされていることなどについて聞きました。

精神障がいのある人の住まい探し事情

2008年、東京都中野区は、障がいのある人が病院や施設を出て、地域で暮らしていくための住まい探しをサポートする「居住サポート事業」を始めました。精神障がいのある人たちが集まる革工芸教室や共同作業所から活動を開始したNPO法人リトルポケットは、当時から中野区の居住サポート事業の業務を受託。精神障がいのある人たちの住まい探しや入居後の生活支援のほか、中野区精神障害者地域生活支援センター「せせらぎ」、中野区精神障害者地域生活支援拠点事業「ippuku(いっぷく)」などの運営を通じて、精神障がいのある人の地域生活を支える取り組みを続けています。

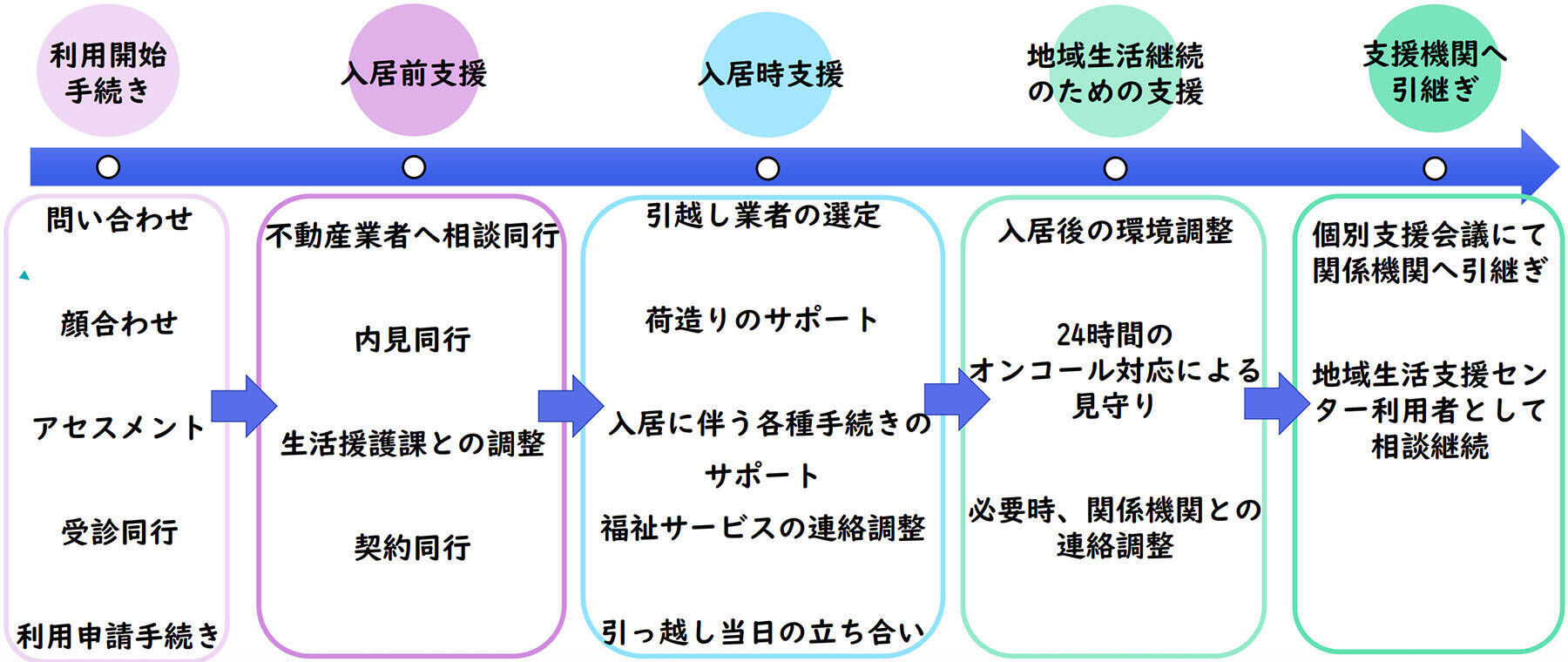

中野区の居住サポート事業 利用の流れ

2008年に始まった中野区の居住サポート事業。リトルポケットは中野区から委託され、精神障がいのある人たちの支援を行っている(画像提供/リトルポケット)

しかし、精神障がいのある人の住まいは、簡単には見つかりません。

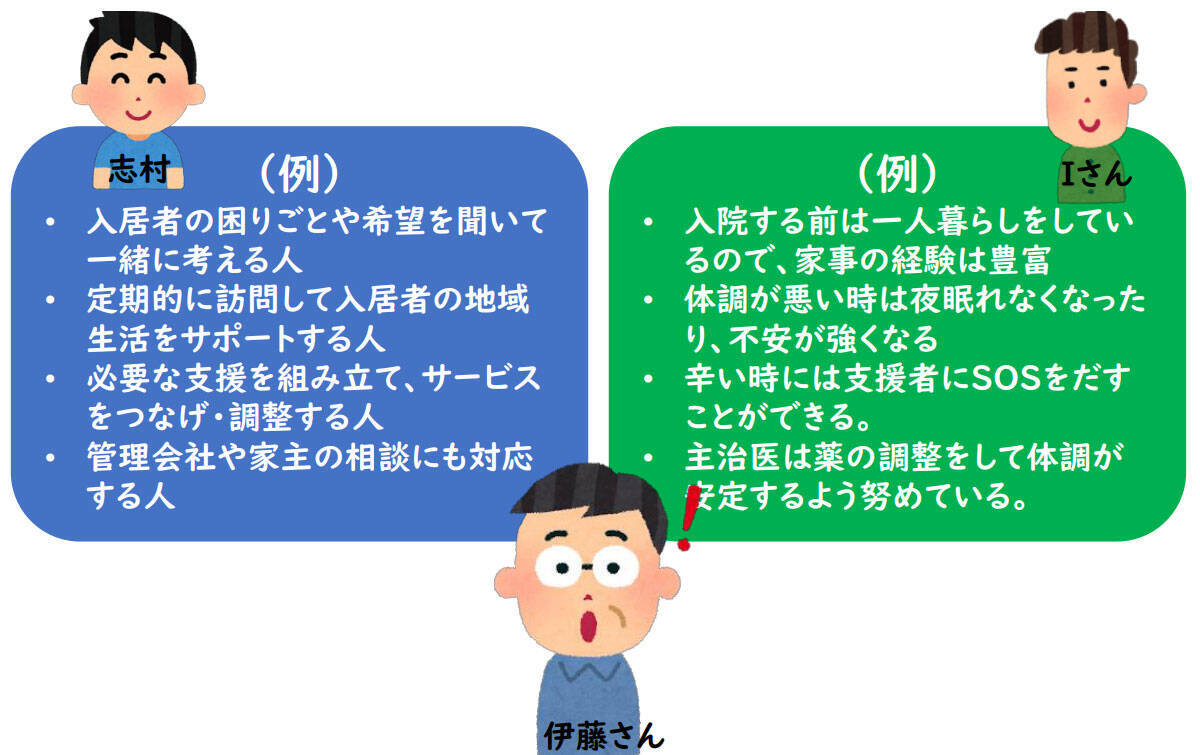

当時、リトルポケットの職員で、現在は福島学院大学 福祉学部 福祉心理学科の講師をしている志村敬親(しむら・よしちか)さんは、中野区が居住サポート事業を開始したころから、リトルポケットで精神障がいのある人の住まい探しの一環として、一人暮らしを希望する人と一緒に不動産会社を巡っていました。

「何軒も不動産会社を訪ねましたが、借りられる物件がなかなか見つからず、やっと見つかった物件はご本人の希望より古かったり狭かったりします。さらに、障がいがあることを伝えると不動産会社やオーナーに入居を断られてしまうことも度々経験しました」(志村さん)

志村さんが2022年にリトルポケットを退職した後、現在も、この状況はあまり変わっていません。

志村さんの後任を務める今成麻里絵(いまなり・まりえ)さん、鶴丸祐介(つるまる・ゆうすけ)さんによると、その背景には「世間の根強い精神障がいへの偏見と差別がある」と言います。

「精神障がいのある人の中には、体調や症状の変化により、気持ちが不安定になる人がいます。実際、多くの方は医療・福祉の支援を利用しながら安定した生活を送っているのですが、不動産会社やオーナーがかつての経験や周囲からの話などをもとに、契約をためらうケースも少なくありません。

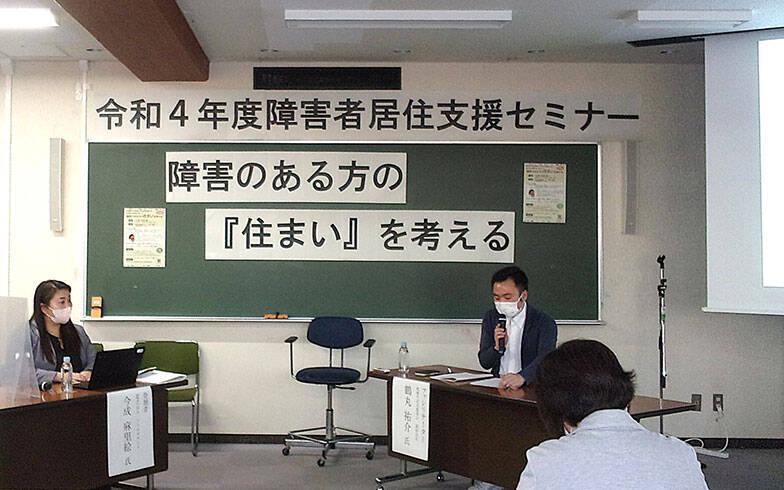

志村さんの後任を務める今成さんと鶴丸さん。障がいのある人の居住支援について福祉事業者だけでなくオーナーや不動産会社など、住宅・不動産業界の人にも向けたセミナーを行う(画像提供/リトルポケット)

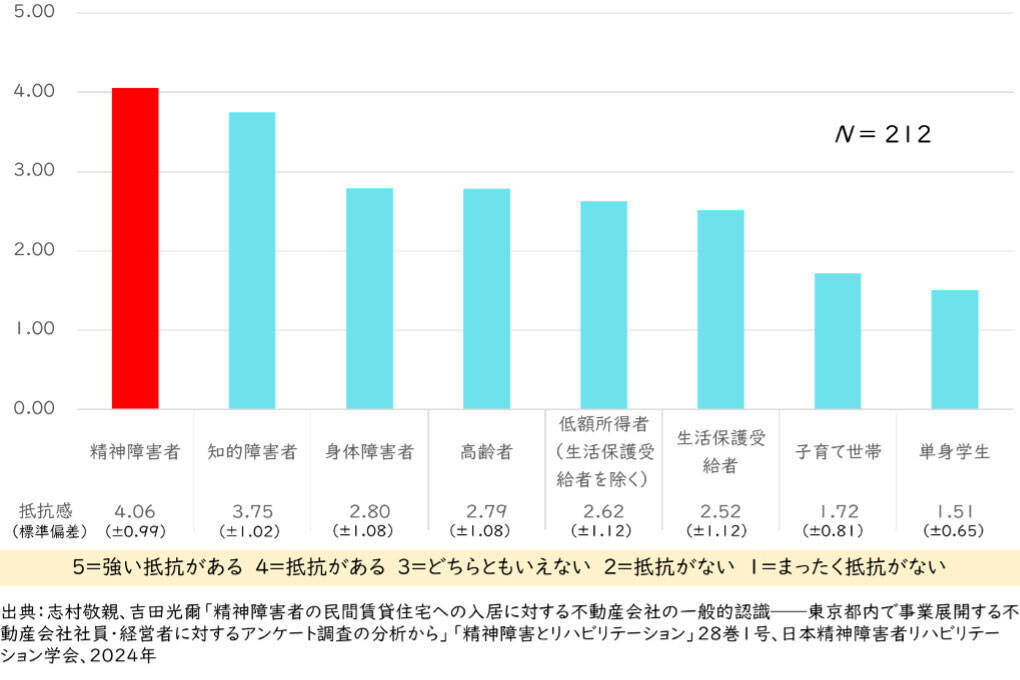

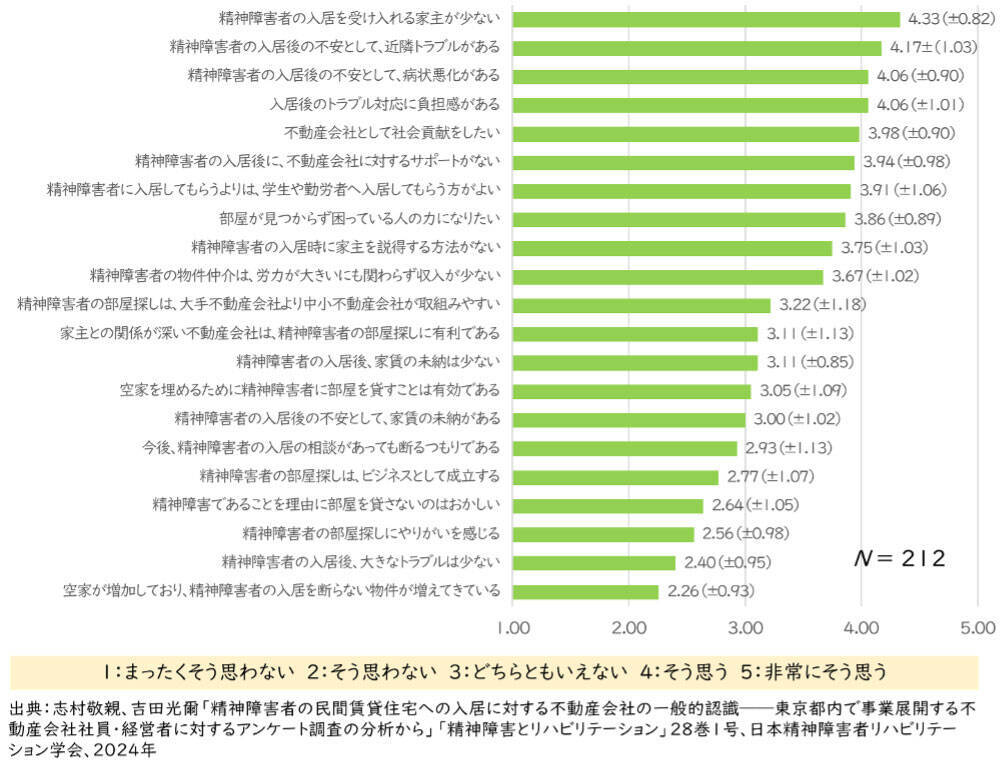

志村さんが取り組んだ調査研究(※1)では、不動産会社の「入居に対する抵抗感」は、精神障がいのある人が各属性の中で最も高いという結果になりました(※2)。

※1 志村 敬親・吉田光爾(2024)、精神障害者の民間賃貸住宅への入居に対する不動産会社の一般的認識 ―東京都内で事業展開する不動産会社社員・経営者に対するアンケート調査の分析から、精神障害とリハビリテーション 28(1) :84-93。

※2 本調査では、あくまで「属性を示す言葉」に対する印象を尋ねているため、性別や年齢、世帯構成、経済状況といった個人に関わる情報には基づかずに回答している。

入居に対する不動産会社の抵抗感(入居者属性別)

不動産会社の経営者や社員を対象としたアンケートで「入居に対する抵抗感」を聞いたところ、精神障がいのある人が各属性の中で最も高く、住まい探しの困難が伺える(資料提供/志村さん)

「都市部では、安く借りられる物件が限られています。中野区で1Rの家賃相場は7.5万円くらいですが、単身で生活保護を受給する場合の住宅扶助の基本上限は5万3700円です。またオーナー、精神障がいのある入居希望者ともに安心して貸せる・借りられる制度がまだまだ足りていないと感じています」(今成さん)

「どうして借りられないんだろう?」疑問から始まったNPO法人職員と不動産会社担当者の協働

一方、不動産会社、武田ブリーズの伊藤信貴(いとう・のぶたか)さんは現在46歳。30代のころから、「入居が難しい方がいることには課題感を持っていた」と言います。

「中野区は多様な人が集まっているエリアです。仕送りが確かな学生も多く、物件のオーナーも若い人に優先的に貸したいと思う中、最初に入居先が見つからず苦労したのは、高齢者でした。家賃滞納や病状の悪化、孤独死のリスクも高まるので、物件を貸してくれるオーナーはなかなかいません。当時まだ経験の浅かった私は、どうやったらオーナーから貸してもらえるのか、試行錯誤しました」

そんな伊藤さんのところに、物件探しに疲れ果てた志村さんが、たまたま立ち寄ったのです。

志村さんからいろいろと話を聞くうちに「もし私が住まい探しを引き受けなければ、きっと次の不動産会社でも見つからないに違いない」と思ったそう。

「志村さんたちのほかにも、困っている人が多くいるはずです。オーナーに納得いただいたうえで困っている人に住まいを提供できれば、空室に悩むオーナーにとってもプラスになり、不動産会社も仲介手数料を得られる三方良しになるのではないかと思いました」(伊藤さん)

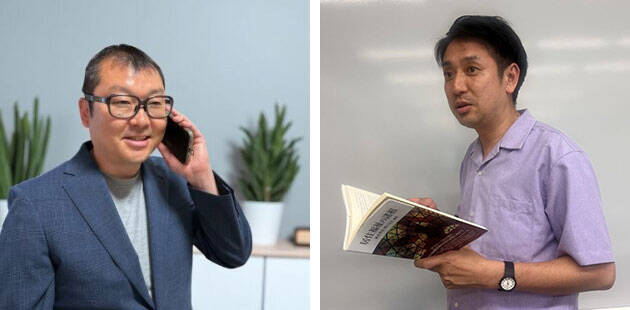

不動産会社の伊藤さん(左)と当時NPO法人の職員として精神障がいのある人の自立のために住まい探しをサポートしていた志村さん(右)。2人の出会いが、不動産会社と精神障がいのある人たちの支援機関との連携強化・拡大へとつながった(画像提供/リトルポケット)

志村さんは当時の伊藤さんの様子をこう振り返ります。

「当時、伊藤さんは精神障がいに関する知識はほぼゼロでしたが、『精神障がいのある人は住まいを借りられないとどうなるのか』と興味を示してくれた初めての担当者でした。さらに、貸せるかどうかは支援者である私とではなく『本人と会って話をして考えたい』と。本人と実際に会って話をしようとしてくれた伊藤さんとなら、一緒に部屋探しができるかもしれないと期待を持てました」(志村さん)

志村さんと出会った当時、伊藤さんは精神障がいについての知識はほとんどなかった。なぜ住まい探しが困難なのか、支援者(志村さんたち)は何をする人なのか、話を聞くうちに見えてきたことがあったと言う(画像提供/志村さん)

「困っている人の力になりたい不動産関係者は、意外といる」協働でわかったこと

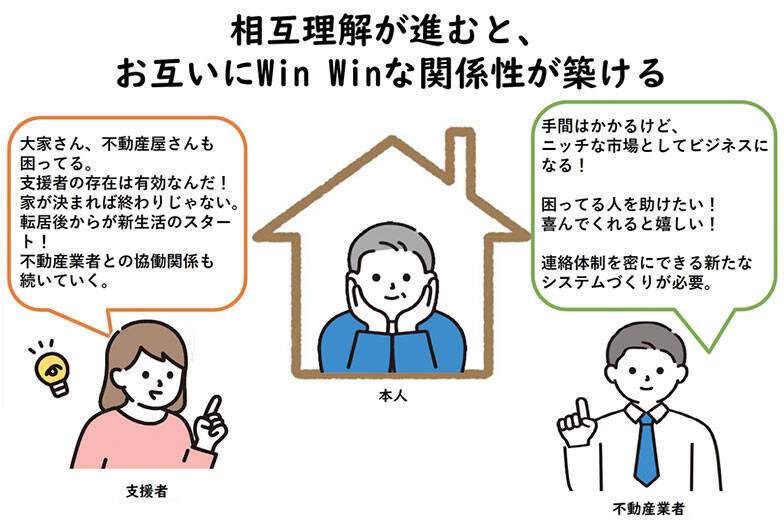

この出会いから、福祉分野で働く志村さんと不動産会社の担当者である伊藤さんは、互いに理解を深めていきます。

志村さんは伊藤さんが顔をつないでくれたことによって、他の不動産会社とも話ができるようになりました。そして志村さんは、伊藤さんをはじめとする不動産業の人びとと接しているうちに不動産会社サイドにも事情があることがわかってきたのです。

前述した研究調査の中で志村さんが実施した不動産関係者へのアンケートによると、多くは、精神障がいのある人の入居後の症状の悪化や、トラブル対応への不安を持っています。しかしそれと同時に「社会貢献をしたい」「部屋が見つからず困っている人の力になりたい」という気持ちを持つ不動産関係者が数多くいることも示されました。そして「精神障がいのある人を受け入れるオーナーが少なく、説得する方法がない」と感じていることもわかります。

精神障がいがある人の入居に関する不動産会社社員・経営者の認識

このアンケートを見ると、不動産関係者は住まいが見つからず困っている人の力になりたい思いがあるものの、入居後の近隣トラブルへの不安や、もし何か起こったときに不動産会社が相談できる窓口や制度などのサポートがないと感じていたり、オーナーを説得する方法がわからなかったりしていることが示唆された(資料提供/志村さん)

伊藤さんも「もちろん、不動産会社としてまずは利益を上げていくことが第一」だと言います。

「その上で不動産会社の立場でできることがあれば、社会貢献したいという思いです」(伊藤さん)

組織の利益やオーナーの資産を守るという使命との狭間で、同じ思いの不動産関係者は意外といるのかもしれません。

支援機関と不動産会社は対立する関係ではない。ビジネスと支援のバランス

「多くのオーナーは、空室を埋めたいと考えているにも関わらず、それ以上に入居後のトラブルにどう対応すれば良いのかわからない。わからないから不安や偏見が生まれます。精神障がいのある人に部屋を貸してもらうには、不安を払拭し、ビジネスとして成り立つと理解してもらうことが必要です」(伊藤さん)

そこで二人は、一緒に不動産会社を訪ね、貸すことへの不安や疑問を取り除くための働きかけを始めました。他の不動産会社も、同業者である伊藤さんが顔をつないでくれることによって志村さんたち支援者の話を聞いてくれるようになりました。

不動産会社の伊藤さんと一緒に働きかけをすることで、他の不動産会社ともつながりができ、精神障がいのある人にも理解を示す仲間が増えていった(画像提供/リトルポケット)

志村さんや伊藤さんが心掛けているのは「本人の了承を得た上で、オーナーや管理会社に状況を一つひとつ具体的に、対応方法とセットで説明すること」だそう。

「ただ病名や症状を伝えるだけでは不安を煽ります。『自身の状態をある程度自己管理できる』『困りごとが生じたときには支援者に助けを求められる』といった『本人のできること・持っている力』や、本人の生活を支える医療・福祉の支援者が関わっていること、不動産会社やオーナーからの相談にも対応できる体制がある事など、支援の仕組みをセットで説明することも大切です」(志村さん)

「生活保護の申請による代理納付制度など、『こういうケースではこう対処することができる』『こういう制度を利用できる』といった状況に応じた対応のパッケージを提示するようにしています」(伊藤さん)

精神障がいのある人への住まい提供が進まない背景には「何かあったときに自分たちだけで対処できない」という不安があるのも一つ。具体的な対処方法や、制度、支援機関による貸す側へのサポートなどを説明することで、不安を少しずつ取り除いていく(画像提供/リトルポケット)

制度からこぼれる人にも届くように。支援を広めるための取り組み

それでも精神障がいのある人が借りられる住宅は、まだ足りていないのが現状です。

「重い精神障がいのある人でも、訪問看護や福祉支援者による訪問支援等を利用しつつ地域生活を続けている人も増えてきています。そのためには、保健・福祉・医療領域にまたがる『具体的で専門的な支援』と『入居後の継続的な関わり』が大切です」(志村さん)

だからこそ「精神障がいのある人の居住支援には、生活を支える専門職と不動産会社の協力が不可欠」だと志村さんは強調します。世間では、熱意ある個人の取り組みが注目されがちですが、属人的な努力に頼るだけでは、支援の輪は広がっていきません。持続可能な支援体制の拡充こそが、いま求められています。

志村さんと伊藤さんは支援機関と不動産会社、また当事者と不動産会社との交流促進に向け、懇親会やセミナーを開催し、イベントなどに呼ばれれば積極的に参加。支援機関と不動産会社の関係を築くとともに、精神障がいのある人への理解を深め、入居への道筋を広げようとしてきました。

「私たちはどこにでもいるソーシャルワーカーと、どこにでもいる不動産会社の担当者です。しかし、立場や専門性の違いを超えて、お互いの経験や考えを持ち寄って協力することができました。そして精神障がいのある人の居住支援に関わるすべての人にとってプラスになる仕組みを示せたのは、意味のあることだったと思います」(志村さん)

精神障がいのある人への住まい提供が進まない背景には「何かあったときに自分たちだけで対処できない」という不安があるのも一つ。具体的な対処方法や、制度、支援機関による貸す側へのサポートなどを説明することで、不安を少しずつ取り除いていく(画像提供/リトルポケット)

志村さんと伊藤さんによる精神障がいのある人の住まい探し。これは二人が特別な手腕を持っていて二人にしかできない手法を使ったのではありません。

●取材協力

リトルポケット

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)