「空き家」の増加に歯止めがかからない。国土交通省は空き家を所有している世帯に対して、また全国空き家対策コンソーシアムでは空き家対策業務に従事する自治体に対して、実態を調査し、その結果を公表した。

【今週の住活トピック】

「令和6年空き家所有者実態調査の調査結果」を公表/国土交通省

「自治体の空き家対策実態調査」の実態を公表/全国空き家対策コンソーシアム

空き家を取得したのは約6割が相続。相続前に対策をしないと空き家が続く?

まず、国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査」から、現状の空き家の実態について見ていこう。「令和5年住宅・土地統計調査」(総務省)で「居住世帯のない住宅(空き家)を所有している」と回答した世帯を抽出して調査し、6294世帯(回収率約51%)の回答を得たもの。

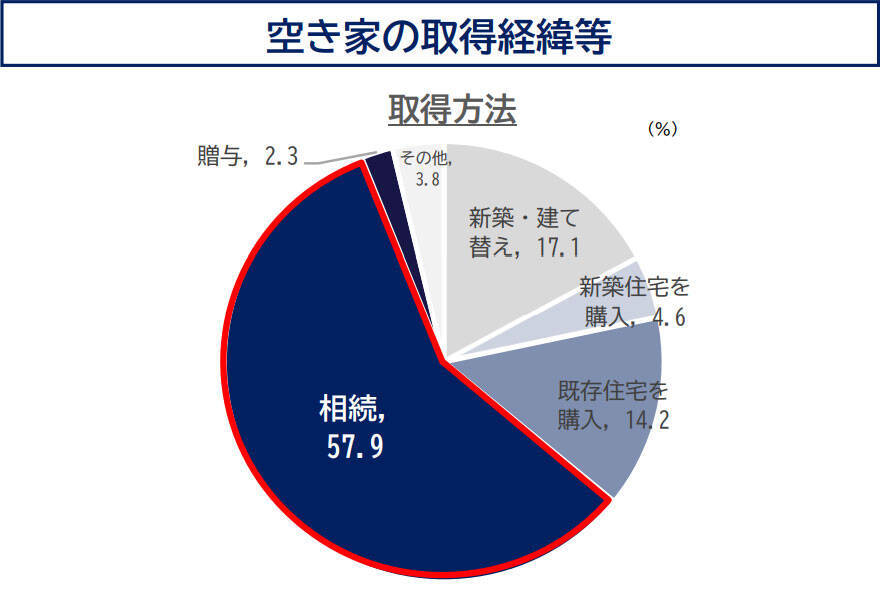

空き家の取得経緯については、「相続」によるものが、過半数の57.9%だった。所有者が死亡して、相続が発生したものの、その住宅にだれも住まないままという事例が多いようだ。相続による場合、住宅の建築時期が1980年以前など古い空き家が多く、空き家が腐朽・破損している場合が多い、という傾向にあることもわかった。

出典:国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査 結果のポイント」より転載

ただし、「相続前に対策を講じたか否か」で、空き家のままになるかどうかに影響する結果も見られた。

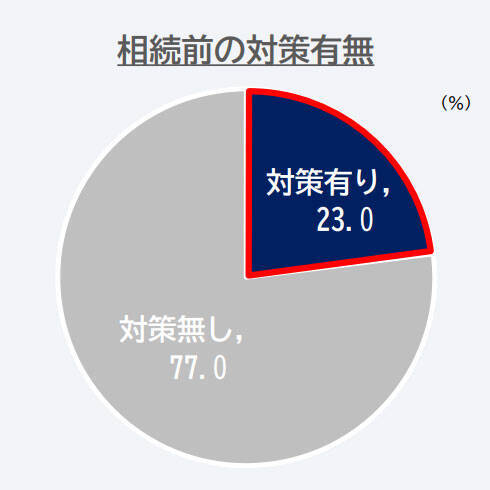

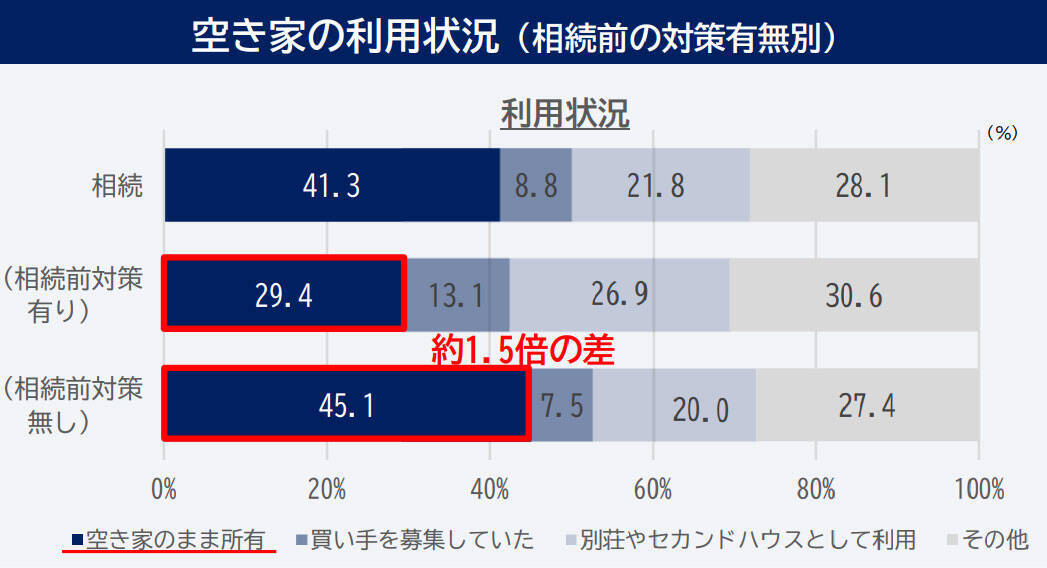

相続前に対策を講じたか聞くと、「相続前に対策を講じた」のは23.0%、「相続前に対策を講じていない」は77.0%だった。そして「相続前に対策を講じていない」空き家は「対策を講じた」空き家と比べると、別荘やセカンドハウスとして利用したり売却したりせずに、“空き家のまま”所有され続けている割合が約1.5倍となった。

出典:国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査 結果のポイント」より転載

出典:国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査 結果のポイント」より転載

相続前に、住宅をどうするか話し合いをしたり、遺言の作成を支援したりといった対策を講じておいたほうが、相続発生後に空き家の活用がされやすいということがうかがえる。

空き家の削減に政府もあの手この手を取っているが……

空き家の増加に、政府も手をこまねいていたわけではなく、原因の一つ一つに手を打ってはいる。これまで「空家等対策の推進に関する特別措置法」の制定や改正によって、対策を強化してきた。

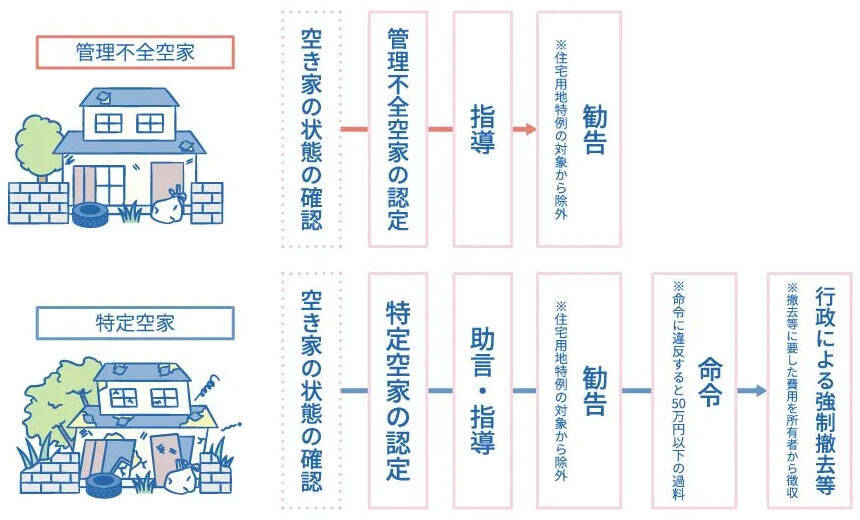

まず、そのまま放置すれば倒壊などの危険性が高く、近隣に悪影響を及ぼす空き家を「特定空家」に指定し、市区町村による指導や勧告、解体などの強制執行を行うことができるようにした。

出典:政府広報オンライン「空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を!」より転載

住まないのに住宅を解体せず放置する背景に、住宅用地であれば固定資産税が最大1/6に減額される特例が使えるからということがあったが、「特定空家」や「管理不全空家」に指定されると、この特例が使えないような措置も取られた。

また、相続などで所有者が変わったときに登記を変更していないために、空き家の所有者がわからないといった背景もあったため、2024年に相続登記の義務化もスタートさせている。

予算や人手不足で各自治体の空き家対策が進まない!?

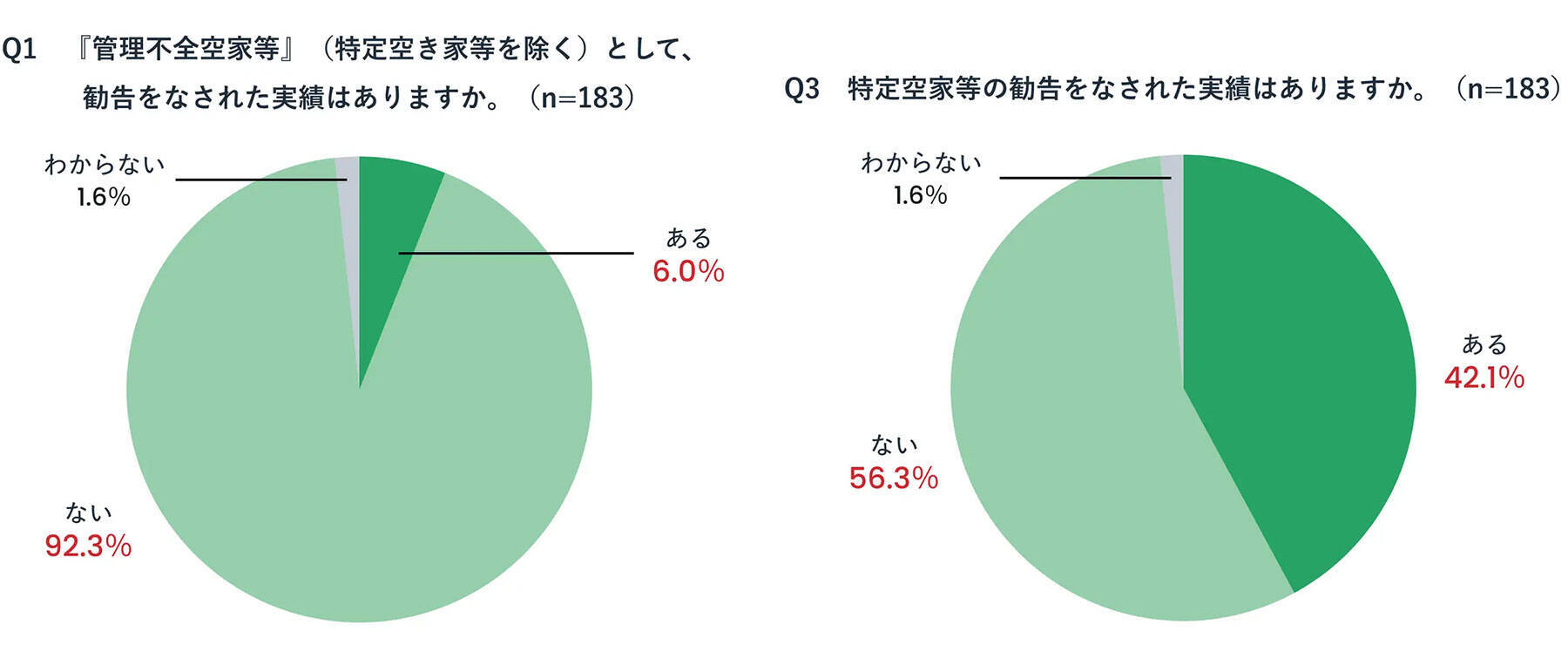

さて、問題のある空き家を「特定空家」や「管理不全空家」に指定して、指導や勧告を行うのは、各自治体だ。全国空き家対策コンソーシアムでは、空き家対策業務に従事する183自治体に対して、空き家対策業務の実態調査を実施した。

まず、空き家対策特別措置法の改正により新設された「管理不全空家等」について、施行から1年以上経過しているが、「『管理不全空家等』(特定空き家等を除く)として、勧告をなされた実績はあるか」という質問に対して、「ある」という回答は6.0%(11自治体)だけだった。

一方、2015年に「特定空家等」が定められてから約10年たつが、「特定空家等の勧告をなされた実績はあるか」という質問に対しては、「ある」という回答は42.1%(77自治体)だった。

出典:全国空き家対策コンソーシアム【自治体の空き家対策実態調査】より転載

「管理不全空家」の勧告が少ないことには、理由がありそうだ。「改正空き家法で『管理不全空家等』が新たに定義されたが、『管理不全空家等』の認定・判断基準を定めているか」という質問に対して、「定めた」が33.9%(62自治体)、「定めていない」が57.4%(105自治体)、その他「分からない」「準備中」などが8.7%(16自治体)となっており、基準の制定が進んでいないことが背景にあるとみられる。

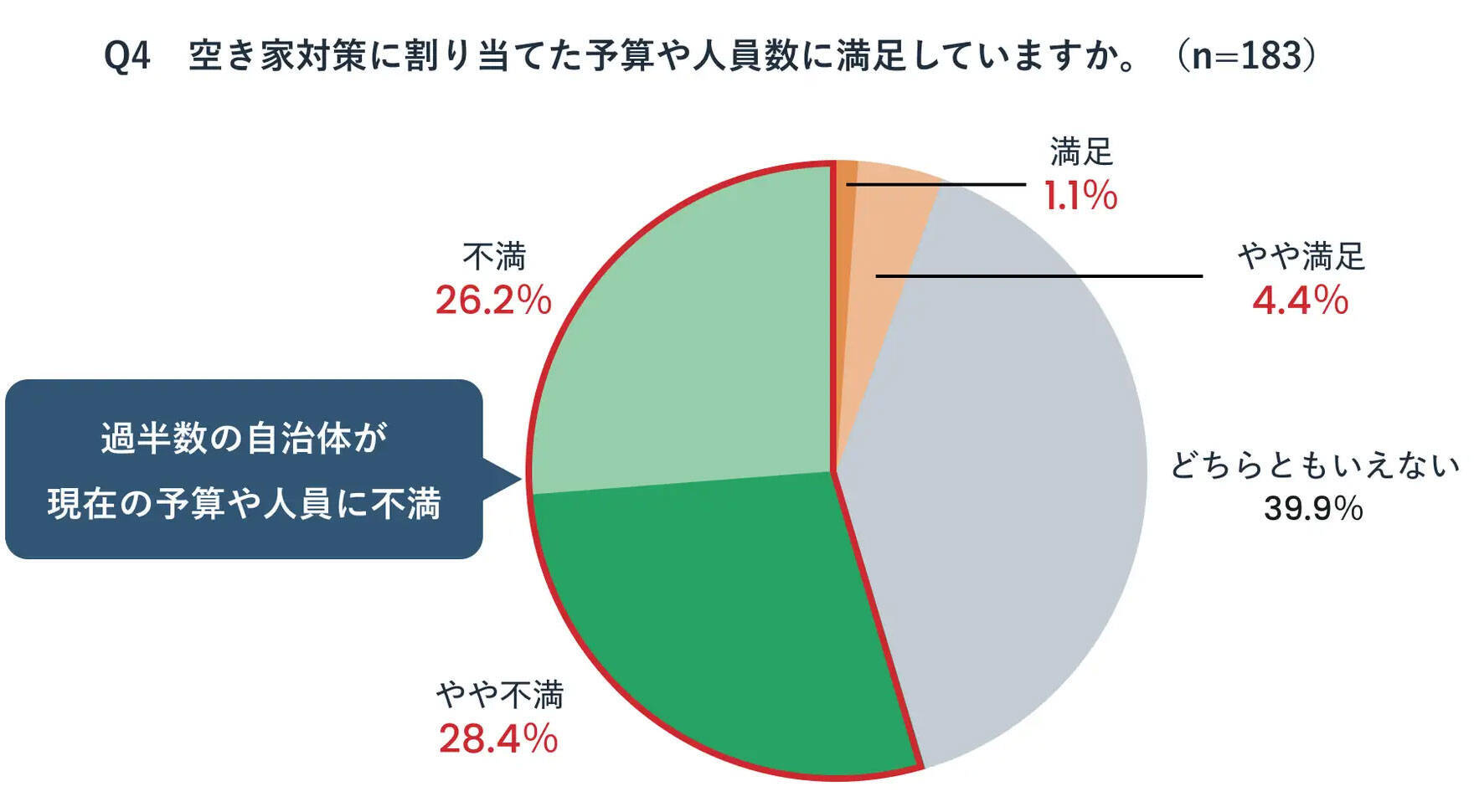

また、「空き家対策に割り当てた予算や人員数に満足しているか」と質問したところ、「不満」「やや不満」と回答したのが、過半数の100自治体(54.6%)だった。「どちらともいえない」が73自治体(39.9%)で、「満足」「やや満足」と回答したのはわずか10自治体(5.5%)だった。

出典:全国空き家対策コンソーシアム【自治体の空き家対策実態調査】より転載

日本は“家余り”の状態にあり、長寿命化によって相続が発生するのが、子世代のマイホーム適齢期が過ぎてからになる。相続した住宅に住み手はいないが、立地条件や老朽化により活用が難しいという状況は、今後も変わらないだろう。

空き家が発生する経緯や要因はさまざまだ。空き家に対する相談窓口を強化するなどの対策も講じているが、空き家の課題解決は一筋縄ではいかない。私たちにできることは、相続や高齢者施設に入る前などに、家族で空いた住宅をどうするか話し合い、早め早めに手を打つことだろう。

●関連リンク

・国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査」

・全国空き家対策コンソーシアム【自治体の空き家対策実態調査】

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)