かつてバブル世代とよばれた人たちも、今や50代前半。50代といえば、一般的に子育ての終わりを迎え、老後に向けた貯蓄を意識する世帯も多いのではないでしょうか。

では50代の世帯では一般的にどのくらいの貯蓄があるのでしょうか?また、老後に備えた貯蓄はどうなっているのでしょうか?さまざまなデータをもとに考えてみましょう。

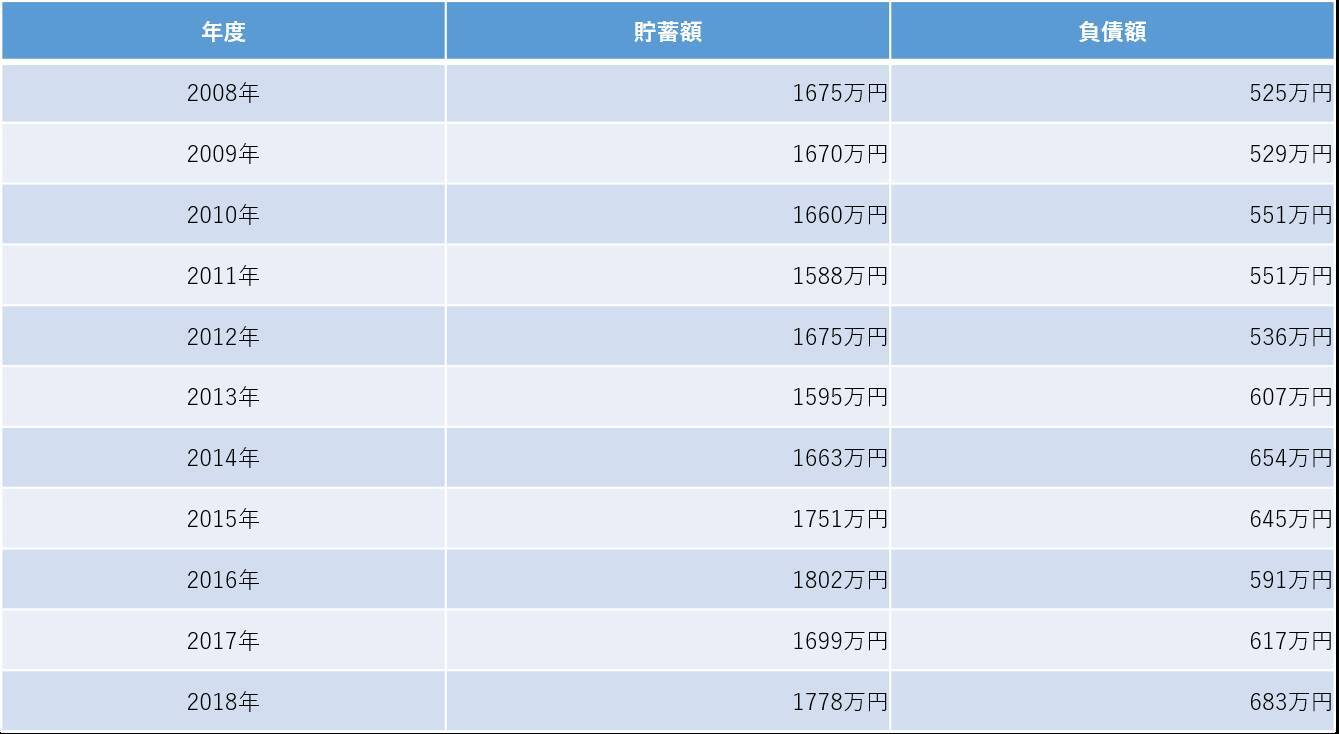

■50歳代の貯蓄高と負債額

総務省が発表した「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2018年(平成30年)平均結果-(二人以上の世帯)( https://www.stat.go.jp/data/sav/sokuhou/nen/index.html )」調査によると50代の二人以上の世帯における貯蓄の推移は以下の通りです。(表「50歳代の貯蓄額と負債額の推移」を参照)

拡大する

50歳代の貯蓄額と負債額の推移(総務省の資料をもとに、編集部作成)

まず、「貯蓄高」に目を向けた場合、全体的に上下しながら貯蓄額が上がっていることが分かります。しかし、データの人数分布を見ると2018年では平均値を下回る世帯が約3分の2を占めています。つまり、貯蓄の少ない方に偏った分布となっているのです。

一方、「負債」をみると、こちらの金額も増加傾向にあることがわかります。

ここで「負債保有世帯のみ」に絞って貯蓄と負債のバランス(2018年)を見てみましょう。

・貯蓄現在高1428万円

・負債現在高1277万円

このように、貯蓄額は平均値を下回り、負債額は大幅に上回っていることが分かります。住宅ローンなどの負債を抱えている多くの世帯で、貯蓄と負債の金額が近く、貯蓄だけを大きく増やすのが難しいことがわかります。

■50代から考える老後資金の「落とし穴」とは

「老後2000万円問題」という話題を耳にすると「自分の老後は大丈夫なのか」と不安になる方も多いと思います。老後資金を考える際に見落としがちなポイントについて確認しておきましょう。

(1)平均寿命に加えて「健康寿命」を考える

老後資金とセットで出てくる「平均寿命」。皆さんは自身の寿命をどのように考えているでしょうか。

健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」を指しています。

厚生労働省のデータ「健康寿命のあり方に関する有識者研究会報告書( https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000495323.pdf )」によると、日本人の健康寿命は男性72.14歳、女性74.79歳(2016年時点)となっており、平均寿命(2016年時点の平均寿命:男性80・98歳、女性87・14歳)と比較してかなりの差があることが分かります。健康的に人生を送るための準備も必要だといえるでしょう。

(2)老後の「ゆとりある」「最低限」の生活費について

老後の生活費には「ゆとりある老後生活費」と「最低限の生活費」があります。

生命保険文化センター「令和元年度 生活保障に関する調査(速報版)( http://www.jili.or.jp/press/2019/nwl4.html )」によると、前者が36.1万円、後者が22.1万円。この金額は、健康に過ごせる生活が基準となっています。

介護や長期治療が必要となった場合の支出についても想定しておくことが必要ですし、健康への投資という考え方も必要となってくるでしょう。

(3)老後資金「定年までに」という発想を転換してみる

老後資金を計画する際に、定年退職の時をゴールとする考え方も多く見られます。そして50代ともなると、貯蓄したくても年数的な余裕がないと焦りを感じる方も多いでしょう。

定年退職をすると収入面は減ってしまいますが、リスクを調整しながら貯蓄で資産運用が可能です。また、定年退職後も勤労収入を得ることで解決できる部分があります。

長野県では約30%の方が65歳でも仕事に就いており、東京都では約27%程度、全国平均で25%程度の方が仕事を持っています。(LIMO参考記事「65歳以上で仕事をしている人が多い都道府県( https://limo.media/articles/-/6960 )」)

60代でも継続して勤労収入を得られる状況であれば、貯蓄を増やすことも可能なのです。

■さいごに

50代になると定年退職も視野に入り、新しい就業機会を探す人もいるかもしれません。貯蓄を着実に増やすには、コツコツと節約を続けて投資を継続していくことが大切でしょう。そして健康的に人生を送ること、60代以降も勤労収入を得られるかどうかが重要なポイントであるといえます。

50代ではお金の使い方を意識しながら、長期的な資産形成に取り組んでいきましょう。

【参考】

「調査報告(貯蓄・負債編)-2018年(平成30年)平均結果-(二人以上の世帯)」総務省統計局

「健康寿命のあり方に関する有識者研究会報告書」厚生労働省

「令和元年度 生活保障に関する調査(速報版)」生命保険文化センター

【ご参考】貯蓄とは

総務省の「家計調査報告」[貯蓄・負債編]によると、貯蓄とは、ゆうちょ銀行、郵便貯金・簡易生命保険管理機構(旧郵政公社)、銀行及びその他の金融機関(普通銀行等)への預貯金、生命保険及び積立型損害保険の掛金(加入してからの掛金の払込総額)並びに株式、債券、投資信託、金銭信託などの有価証券(株式及び投資信託については調査時点の時価、債券及び貸付信託・金銭信託については額面)といった金融機関への貯蓄と、社内預金、勤め先の共済組合などの金融機関外への貯蓄の合計をいいます。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)