米国がイランの核施設を空爆。悪夢のような出来事があった割に相場は底堅い。

※このレポートは、YouTube動画で視聴いただくこともできます。

著者の松田 康生が解説しています。以下のリンクよりご視聴ください。

「 7月ビットコインの最高値更新あるか、20万ドルへの挑戦は9月以降? 」

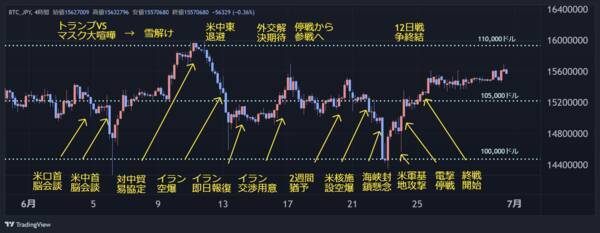

6月のビットコインの振り返り:いろいろあった割に底堅い

6月のビットコイン相場は高値圏でのもみ合いが続いた。

米中貿易協定の進展やイラン・イスラエルの全面衝突、さらには米軍による核施設空爆といった歴史的な事件が相次いだにもかかわらず、月を終えてみればおおむね10万ドル台での取引となった。

月初は、ウクライナによるロシア国内への大規模ドローン攻撃で幕を開けた。「クモの巣」と名付けられたこの作戦により、ロシア奥地の戦略爆撃機が複数破壊され、ウクライナは一矢報いた形となった。しかし、これにより和平交渉の道のりは遠のいた。

トランプ大統領は直ちにプーチン大統領と会談したが、プーチン大統領は態度を硬化させ、5月に浮上していた停戦への期待は後退した。また、米中首脳会談で目立った進展が見られなかった失望感や、減税法案を巡ってトランプ大統領と対立したイーロン・マスク氏がSNSで大統領の弾劾にまで言及する大げんかを繰り広げると、BTCは10万ドル台に失速した。

しかし、マスク氏が弾劾を求める投稿を削除し恭順の意を示したことや、米中貿易協定が合意に至るなど通商交渉が進展したことで、BTCは11万ドル台に反発。

ところが、米国が中東に駐在する大使館員の家族を退避させ始めると、市場に不穏な空気が流れ始めた。ついにはイスラエルがイランの核施設を空爆し、BTCは10.3万ドル台に急落した。一時、米ロ首脳会談が開催されるなど外交的解決への期待から10.9万ドルまで値を戻す場面もあった。

しかし、G7サミットから急きょ帰国したトランプ大統領が、停戦ではなく参戦を検討していることが徐々に明らかになり、BTCは10.2万ドルに失速。ついに米軍がイランの核施設を空爆し、イランがホルムズ海峡の封鎖をほのめかすと、BTCは9.8万ドル台に急落した。

だが、イランによる米空軍基地への攻撃が形式的なものに終わり、トランプ大統領が停戦を発表すると、BTCは10.6万ドルに反発。イランとイスラエルの双方の首脳が勝利宣言を行ったことで終戦が決定的となった。しかし、一部メディアがイランの核施設が完全に破壊されていないと報じたことで、停戦の継続に懸念が残り、BTCは10.8万ドル台で上値の重い展開が続いている。

S&P500は史上最高値更新

こうした中、S&P500種指数(S&P500)は6月27日も史上最高値を更新するなど、市場はリスクオンにシフトし、地政学的リスクや通商交渉を楽観視している様子がうかがえる。

ハメネイ師(イラン・イスラム共和国の現職最高指導者)は、国民をイスラエルや米軍の侵略から守ったと主張し、ネタニヤフ首相(イスラエルの首相)は支持率が上昇。トランプ大統領は和平を仲介し、絶妙なバランスで停戦が成立したが、依然として予断を許さない状況だ。一方で、米国は核開発放棄による制裁解除を示唆しており、緊張は緩和しつつある。

また、ここにきて通商交渉も進展の兆しを見せている。英国と中国は協定を締結済みで、欧州連合(EU)やインドとの交渉も進んでいる。一時打ち切りが懸念されていたカナダはデジタル税を撤廃し、カーニー首相は7月21日までの協定締結を目指すとコメント。ベッセント米財務長官は、9月1日のレイバーデーまでに協定が締結できる見通しだと述べている。

S&P500(週足:CFD)

米国では「パウエル降ろし」の気配も…

金融政策では、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長に対する風当たりが強まっている。FRBは昨年9月に0.5%、11月と12月にそれぞれ0.25%の利下げを実施したが、トランプ大統領の就任以降、関税政策がインフレに悪影響を及ぼすとして、4会合連続で利下げを見送っている。

この結果、米国の実質金利は2.1%と主要先進国で最も高くなり、トランプ大統領は再三にわたり利下げを要求。4月には議長の解任も検討したと報じられたが、ドルの信用問題につながるとベッセント財務長官らにいさめられ、「解任はしない」とコメントして火消しに追われた。そもそも、大統領には正当な理由なく議長を解任する権限はないとされている。

しかし、6月の議会証言での相変わらずのタカ派発言に業を煮やしたトランプ大統領は、圧力を一段と強めた印象だ。これまで議長批判を控えていたラトニック商務長官も7月の利下げを主張。議長解任に反対していたとされるベッセント財務長官も、議長が辞任してもFRB理事として残れると意味深な発言を行った。

ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)は、大統領が後任を前倒しで指名し、議長のレームダック化を狙っていると報じている。

こうした利下げ圧力の中、パウエル議長は関税の影響を6、7、8月に見極める方針を示している。順調に進めば、9月の利下げが本命とされ、市場もほぼ100%織り込んでいる。この問題は、政府の圧力に屈して利下げした場合も、政府との対立が激化してドルの信用が失墜した場合も、どちらに転んでもBTC買いにつながりそうだ。

BTC ETF、普及が加速するターニングポイント「クリティカルマス」に到達

6月は結局、金融政策、通商問題、地政学的リスクのいずれも決め手を欠く展開が続いたにもかかわらず、BTCはおおむね10万ドル台で底堅く推移した。その大きな要因は需給の改善だ。

上場投資信託(ETF)フローは5月の52億ドルには及ばなかったものの、6月は45億ドルの流入を記録。地政学的リスクが高まる中でも高値圏でコンスタントに流入が続いた一因として、ETF投資企業の拡大が挙げられる。

米国の上場株式・ETFに1億ドル以上投資する約6,000社の大口投資家のうち、BTC ETFに投資する企業数は今年3月に1,800社を超えた。この3割という割合は「クリティカルマス」と呼ばれ、経験的に新たな商品の普及が一気に加速するターニングポイントとされている。

水面下で何が起こっているかは不明だが、トランプ政権の誕生によりBTC ETFへの関心が高まり、新規投資家が増加している可能性がある。

BTC ETFフローとBTC/USD

Bitcoin Treasury Company

もう一つの相場を支えた要因は、一般企業によるBTC購入だ。一般論として、デフレ時代は「キャッシュ・イズ・キング」だったが、インフレ時代に入ると、キャッシュリッチな企業がインフレヘッジを模索するのは自然な流れだ。

企業は金融商品、株式、金(ゴールド)、不動産などに投資して資産防衛を図るが、同じヘッジ効果を得るなら、価格変動の激しいBTCは少額で済み、いざという時のために現預金を厚く保有できる。これが、2020年にストラテジー社(旧マイクロストラテジー社)がBTC投資を始めた動機と考えられる。

当初、ストラテジー社は自己資金でBTCを購入していたが、同社株をBTC投資の代替として購入する投資家が増え、株価が上昇する傾向が続いた。これを受け、同社は株式や転換社債を発行して資金を調達し、BTC購入を加速。気づけば、同社は9兆円以上のBTCを保有し、時価総額は15兆円に達した。株価は383ドルに達し、BTC購入前の約35倍となった。

BTC保有上場企業(その1:上位10社除くマイナー・交換所)

この成功が呼び水となり、2024年に日本の上場企業メタプラネット(BTCを中心に財務戦略を展開する日本初の上場BTCトレジャー企業)がビットコイン投資を開始した。

同社は元々、ホテル運営などを手掛けていたが、資産を売却し、BTC投資を本業とする方針に転換。すると株価が急上昇し、株式発行による資金調達とBTC購入を繰り返した。その結果、2024年4月に約22億円だった時価総額が一時1兆円を超え、6月25日時点で約9,200億円に達する驚異的な成長を見せた。

一方、保有するBTCは約1万1,111BTC(約1,700億円)にとどまり、株価の割高感が指摘されている。

この成功に触発され、株価対策としてBTC購入を始める企業も現れ始めた。韓国のメディア企業コンソーシアムがケイマン諸島に設立。

5月に、ナスダックにSPAC上場(特別買収目的会社を通じて行われる上場のこと)したKウェーブ・メディア(ナスダックに上場した初の韓国メディア企業)は、株価が上場廃止基準すれすれの1ドル台で低迷。上場から1カ月もたたないうちに新株発行によるBTC購入を発表し、株価は5ドル台に上昇して上場廃止の危機を回避した。

こうして株式や債券で資金を調達し、BTCに投資する企業は「Bitcoin Treasury Company」と呼ばれるようになった。頭文字を取るとBTCとなり、暗号資産のビットコイン(BTC)と同じ略称になる。

この名称が付いたことは重要だ。ウォール街が新たな投資商品を売り出す際、名称は大きな役割を果たす。BRICSは新興国の債券や株式を売り出すためにゴールドマン・サックスが作り出した造語であり、巨大ハイテク企業を指すFANGやGAFAMもウォール街が生み出した。

「Bitcoin Treasury Company」という名称の起源は不明だが、これによりウォール街は動きやすくなった。彼らはこうした企業の資金調達を支援することで、数%の手数料を稼ぐ。暗号資産の個人ユーザーは米国で4,000万~5,000万人いると推定されるが、一般企業への普及はまだ限定的だ。

Bitcoin Treasury Companyの出現は、企業への普及が広がる中での一時的な動きとみられる。ただし、ウォール街がこれをトレンドとして推進し始めたとすれば、この動きはもう少し続く可能性がある。

なお、最近では単に資金調達してBTCを購入するだけでなく、韓国、フランス、ブラジルで初の事例であるとか、BTCではなくETHやSOLなどの他の暗号資産に投資するといった、多少の独自性を持つ企業の株価が上昇する傾向がある。

暗号資産保有上場企業(その2:米国以外・BTC以外)

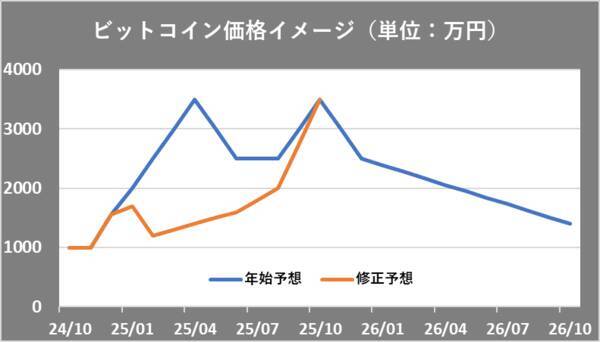

7月のビットコイン見通し:20万ドルはまだ先?

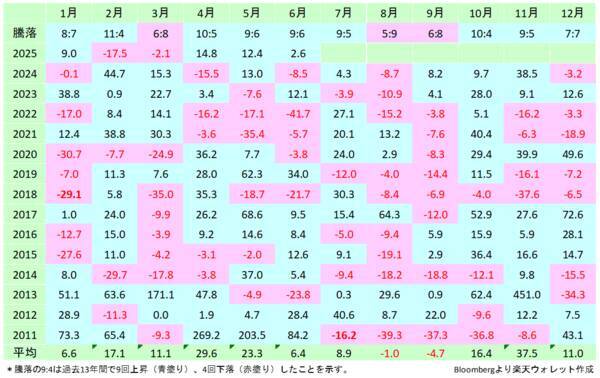

7月のBTC相場は底堅い展開を予想する。まず、月別のアノマリーについてだが、マイニングによる供給が一定のBTC市場では、投資家の取引が減る夏場は相場が軟調になりやすい。しかし、7月は過去14年間で9勝5敗と、2月や10月に次いで強い月となっている。

テクニカル的にも、BTCは上昇後に下降チャネルを形成する、いわゆる上昇フラッグの形状を示しており、いずれレンジを上抜けする可能性が高いことを示唆している。ただし、現在は2往復の動きにとどまっており、さらにもう1往復する可能性も十分にある。

需給面では、企業による購入が相場を下支えしそうだ。ただし、今回の半減期サイクルによるピークは、通商問題の進展や利下げが期待される9月から10月にかけて、と想定している。それまでは高値圏でのもみ合いが続き、アノマリー的には史上最高値を若干更新する可能性がある。

価格水準としては、まずイスラエルがイランを攻撃した際の11万ドルを試し、12~13万ドル程度は視野に入るが、20万ドルへの挑戦は秋以降と考えられる。

話題の備蓄米を入手しました。肝心の味はと聞かれると、正直申し上げてお米の味は良く分かりません。

ご飯とおかずと味噌汁を順番に食べて、口の中で味を混ぜる食べ方を「口内調味」といって日本人独特なのだそうです。タイの人はお米に最初から汁をかけて食べようとしますし、西欧料理はメイン単体で食べて、パンはその間に食べるか、ソースをぬぐったりするのが基本ですよね。その際に、小職はおかずを先に口に入れるので、お米そのものの味は良く分からなくなりますし、ご飯単体で食べるのも苦手です。

話は変わりますが、もとは道具だったはずのお金は、今や私たちの気持ちまでコントロールし、お金が増えると嬉しいですし、(人によりますが)支払う時は痛みを感じます。なのでお米のような必ず買うものの値段が上がると実際の金額以上に痛みを感じますし、恨みも買いかねません。

フランス革命も直接の引き金はパンの価格高騰です。逆にモノが安く買えると楽しくなり、我が家では郊外の安売りスーパーで買い出しすることが休日のレジャーのひとつになっています。

現金を支払う時に感じる痛みも、クレジットカードや電子マネーになるとだいぶマシになることは、高速道路のETCが良い例ですよね。これがビットコインになるとさらに痛みを感じなくなりそうです。小職はビットコインでイヤホンを購入したことがありますが、ほとんど無痛でした。お金の電子化は実は金離れをよくする効果があるのかもしれません。

そう思って調べてみたら、キャッシュスタッフィングと言って、アメリカのZ世代の間で現金を使うことによる節約術が流行っているそうです。

もしかするとビットコインで払った方がお米もおいしく感じるかもしれませんね。

▼あわせて見たい

楽天ウォレットで毎日の仮想通貨マーケット情報をチェック!>>

一目で分かる!暗号資産擬人化図鑑はこちらから!

(松田 康生)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)