近年、投資家の皆さんの間で、S&P500に関連する投資商品の人気が高まっています。しかし、同指数が急落すると、投資の継続を断念する方もいます。

※このレポートは、YouTube動画で視聴いただくこともできます。

著者の吉田 哲が解説しています。以下のリンクよりご視聴ください。

「 S&P500指数の取引のお供に金(ゴールド)とプラチナを 」

S&P500はショックに見舞われながらも高値更新

以下のグラフは、S&P500種指数の長期的な推移です。足元の水準は1980年に比べて約60倍、2010年ごろに比べて約6倍です。長期的に見ると、飛ぶ鳥を落とす勢いで価格が上昇しているといえます。

図:S&P500の推移

グラフ中の赤の太い矢印で示した通り、しばしば、同指数はショックが冠される急落に見舞われてきました。価格上昇の勢いが増した2010年よりも前に2回、それよりも後に5回、ショック級の急落が起きました。2010年以降、ショック級の急落の発生回数が増えていることは、投資家の皆さんにとって、懸案事項であるといえます。

しかし別の傾向もあります。急落が発生した時のデータを確認すると、以下の通り、2010年以降は下落率が低下、または回復までの年数が短縮しています。つまり2010年以降、一回のショック発生時のマイナス面の影響が小さくなっていることが分かります。

図:S&P500のショック発生時の下落率・回復までの年数など

2010年を境に、マイナス面の影響が小さくなった背景には、リーマンショック(2008年)後の欧米の中央銀行による大規模な金融緩和、その後の金融緩和の実施や示唆による景気回復期待の増幅、世界中で多様な金融商品が開発によるリスクを回避・分散策の増加、SNS(交流サイト)での株価上昇期待の増幅などが、考えられます。

2010年を境にS&P500の上昇の勢いが増したことや、SNSにおける期待の増幅経路についての考察は、以前の「 急落時の避難先、金(ゴールド)はポートフォリオの何%が最適解か? 」で解説しています。同指数の動向を説明したり、見通したりするために欠かせない、SNSがもたらす影響について触れています。ご確認ください。

金(ゴールド)などのコモディティを10%程度

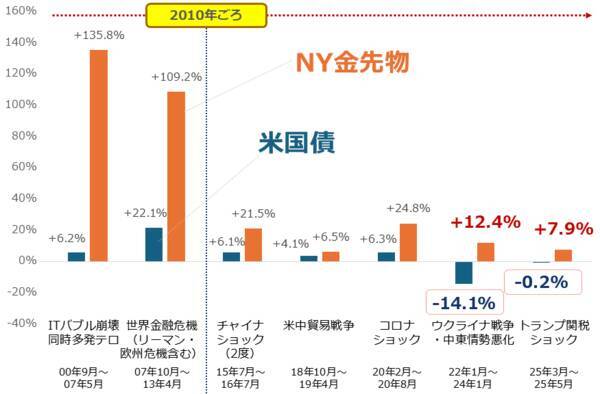

以下のグラフは、S&P500がショック級の急落に見舞われてから回復までに要した期間における、NY金先物価格と米国債価格の騰落率です。2010年ごろを境目とし、傾向が変化していることが分かります。

図:S&P500のショック発生から回復までに要した期間における、各種銘柄の騰落率

ショック発生時、市場関係者は「資金の逃避先」を探します。2010年ごろ以降、資金の逃避先と目されるNY金先物と米国債において、同期間の上昇率が低下しています。特に米国債を選ぶ動きは、NY金先物を選ぶ動きよりも弱くなっています。

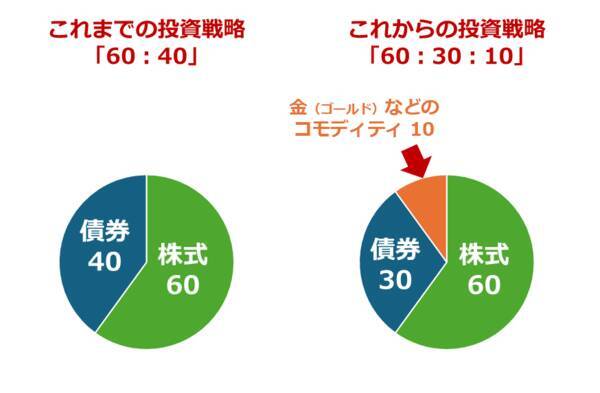

こうした流れを踏まえると、伝統的な投資戦略である株式と債券の比率「60:40」は、現状に合わせた修正が必要です。債券の比率の一部を、相対的に選ばれやすくなっている金(ゴールド)やゴールドを含むコモディティ(国際商品)に置き換える必要があるでしょう。

図:これまでの投資戦略と、想定されるこれからの投資戦略

筆者はしばしば、「金(ゴールド)を保有する場合、運用資産の何%くらいがよいか?」という質問を受けます。この質問への回答は、SNSの影響などもあり、S&P500の上昇が目立ち始めた2010年以降においては、「10%くらい」と、今のところ考えています。

資産形成には「長期視点」のテーマが適切

金(ゴールド)相場は長期的に見て、国内・海外ともに史上最高値圏で推移しています。(以下のグラフを参照)。とかく、金(ゴールド)相場は「戦争」などの有事で語られることが多いですが、金(ゴールド)価格を押し上げている材料は、戦争だけではありません。グラフが示す通り、目立った戦争が起きていない時期でも、金(ゴールド)相場は上昇しています。

図:海外金(ゴールド)現物価格と国内地金大手小売価格の推移(1975年1月~2025年4月)

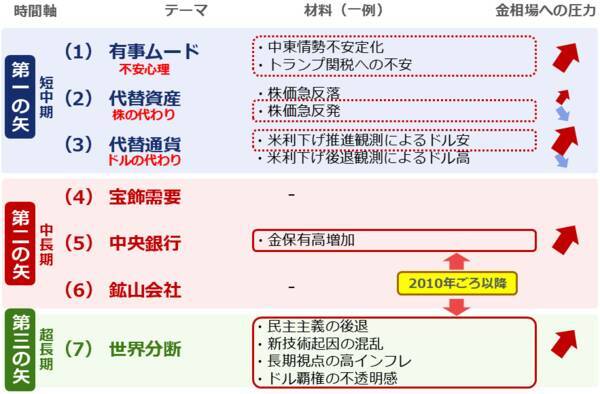

筆者は長年も、金(ゴールド)相場の動向を説明したり見通したりする手法を検討し続けていますが、今のところ、以下の七つのテーマに沿うことが、現代の金(ゴールド)相場分析に資すると考えています。ここでいう現代とは、S&P500の上昇が目立ち始めた2010年以降をイメージしています。

例えば、有事の金、株との逆相関、ドルとの逆相関、といった伝統的なテーマは、短中期的な時間軸に分類できます。ここでは「有事のムード」「代替資産」「代替通貨」としています。そして、中長期、超長期という金(ゴールド)相場を長期的に底上げしているテーマが、「中央銀行」と「世界分断」です。

これらの複数のテーマに起因する上昇・下落の圧力が金(ゴールド)相場に同時に影響し、それらが相殺されながら、価格が決定されているといえるでしょう。2010年以降は、一つのテーマだけで金(ゴールド)相場は動いてない、と考えなければならないと、筆者はみています。

時間軸が異なる複数の上昇圧力が重なることで、史上最高値を更新し続けているといえるでしょう。有事や逆相関だけで、史上最高値圏に到達したことを説明することは困難です。

図:金(ゴールド)の国際相場に関わる七つのテーマ(2025年4月時点)

世界分断は長期で金(ゴールド)相場を支える

筆者は、金(ゴールド)相場は中長期、超長期的に、金(ゴールド)相場は上昇すると、筆者は考えています。以前の「 『中央銀行』というクジラとともに金(ゴールド)長期投資 」で述べた通り、「中央銀行」の買いが長期的に続くと考えているためです。

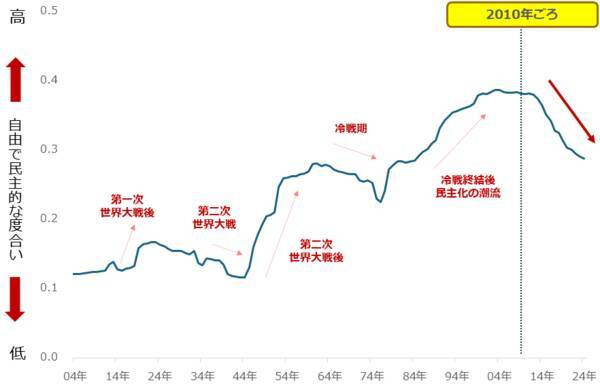

そして、中央銀行などが金(ゴールド)を購入する動機となり得る「世界分断」は、世界の民主主義の停滞に拍車がかかることで、さらに深まると考えられます。

V-Dem研究所(スウェーデン)は「自由民主主義指数(Liberal democracy index)」を算出・公表しています。同指数は、行政の抑制と均衡、市民の自由の尊重、法の支配、立法府と司法の独立性など、自由や民主主義に関する多くの要素を考慮しています。

0と1の間で決定され、0に近ければ近いほど、その国は自由度・民主度が低く、1に近ければ近いほど、自由度・民主度が高いことを意味します。以下のグラフは、世界の自由民主主義指数(人口加重平均)の推移です。

図:世界の自由民主主義指数(人口加重平均)

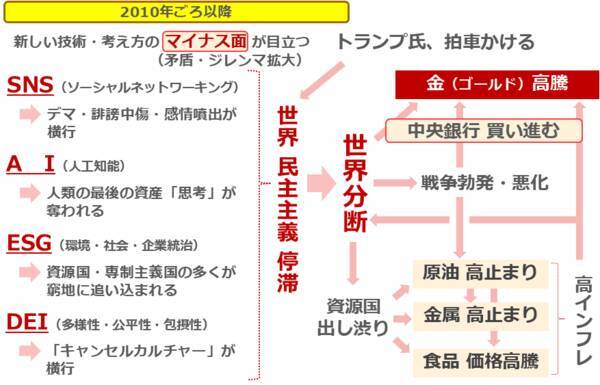

2010年ごろに同指数の低下が始まりました。つまり、2010年ごろに世界の民主主義の停滞が始まったといえるでしょう。なぜ、世界の民主主義が停滞し始めた原因は、同年頃から、新しい技術・考え方の「マイナス面」が目立ち始めたことだと考えられます。

人類が本格的に開発を進めてきた技術(SNSやAIなど)や推進してきた考え方(ESGやDEI)は、社会にプラスの影響をもたらしました。しかし、行き過ぎてしまったことで「マイナス面」が目立ち始めています。

SNSはデマ、誹謗(ひぼう)中傷、感情噴出が横行する場となり、AIは人間の思考を奪い、ESGは資源国を窮地に追い込み、DEIはキャンセルカルチャー(好ましくないと考える人や組織を一方的に批判したり、不買運動を行ったりすること)の温床となる側面が強くなってしまいました。

これらのマイナス面はいずれも民主主義を停滞させる原因となり得ます。民主主義の停滞は、世界分断を加速させました。そして世界分断は、戦争の勃発・悪化の一因となったり、資源を持つ非西側諸国に資源の武器化(出し渋り)を促し、さまざまな品目の価格を高騰させて長期的な高インフレの環境をつくり出したりしました。

新技術・考え方は人類の善意から生まれたため、撤回される可能性は低いでしょう。これは、今後も、長期的にこれらのマイナス面が世界の民主主義を停滞させ続け、戦争やインフレを加速し続けることを意味します。

こうした中長期・超長期的な流れは、「中央銀行」「世界分断」起因の上昇圧力を強める要因となり得ます。これらの上昇圧力により、金(ゴールド)相場は、長期上昇トレンドを維持する可能性があります。

図:2010年ごろ以降の世界分断と高インフレ(長期視点)の背景

「10」は金(ゴールド)とプラチナで構成する

本レポートで述べてきた通り、筆者は、金(ゴールド)は長期の資産形成に適していると考えています。そして、その金(ゴールド)と同じくらい、長期投資に適していると考えている銘柄が、プラチナです。

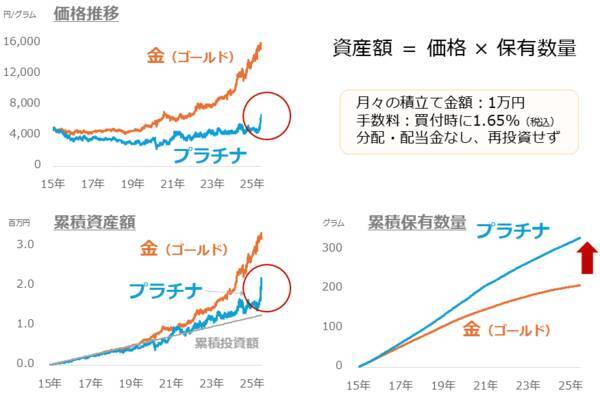

以下は、金(ゴールド)とプラチナの積立投資のシミュレーションです。値動きは図の左上の通りで(2015年1月から2025年6月まで)、月々の投資金は1万円、手数料は買い付け時に1.65%(税込)、分配・配当金なし、という条件です。

図:金(ゴールド)とプラチナの積立投資の結果

直近で、プラチナ価格が小幅に反発しています(左上)。

保有数量は、(毎月の投資金の額が変わらなかった場合)価格が低迷すればするほど、増加しやすくなります。例えば、1万円の投資金で購入できる数量(手数料を考慮せず)は、1万6,000円の金(ゴールド)は0.625グラムですが、6,000円のプラチナはその2.5倍以上の1.666グラムです。

資産の額は「価格×保有数量」で計算されるため、価格低迷時に効率よく増やした保有数量は、最終的に、資産額の増加に大きく貢献します。

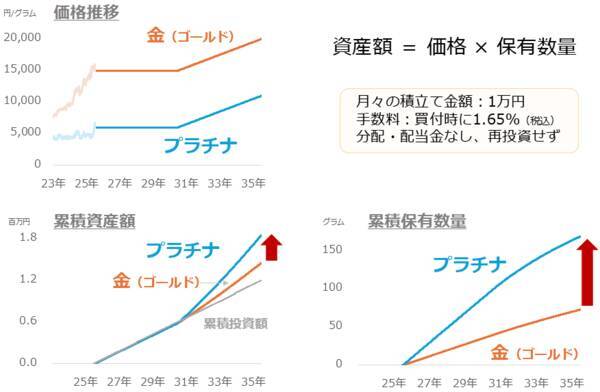

以下のように、将来のシミュレーションをした場合、プラチナが有利である、という結果になりました。

2025年7月から2035年6月までの10年間で、価格の推移は金(ゴールド)が最初の5年間は1万5,000円で横ばい、最後の5年間で段階的に5,000円上昇(最終的な価格は2万円)、プラチナが最初の5年間が6,000円で横ばい、同5,000円上昇(最終的な価格は1万1,000円)です。その他の条件は先ほどと同様です。

図:金(ゴールド)とプラチナの積立投資シミュレーション

最終的な資産の額(うち投資金は120万円)は、金(ゴールド)が約145万円、プラチナが約185万円でした。また、最終的な保有数量は金(ゴールド)が約72.8グラム、プラチナが168.9グラムでした。プラチナは、最終的な価格が約半値でも、資産の額は金(ゴールド)の1.2倍にもなりました。

積立投資の場合、価格が安いことは、大きなメリットとなり得ます。

投資家の間で人気のS&P500をメインの投資対象としつつ、金(ゴールド)とプラチナを組み合わせた投資戦略を検討してみてはいかがでしょうか。プラチナの相場動向については、以前の「 『積立投資』で資産額を大きくするコツとは。金・プラチナからみる 」で解説しているので、ご参照ください。

[参考]積立ができる貴金属関連の投資商品例

純金積立

純金積立・スポット購入

投資信託

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

三菱UFJ 純金ファンド

ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

国内ETF(かぶツミ®を利用することで積立が可能)

SPDRゴールド・シェア(1326)

NF金価格連動型上場投資信託(1328)

純金上場信託(金の果実)(1540)

NN金先物ダブルブルETN(2036)

海外ETF(米株積立を利用することで積立が可能)

SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト(GLDM)

iシェアーズ ゴールド・トラスト(IAU)

ヴァンエック・金鉱株ETF(GDX)

(吉田 哲)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)