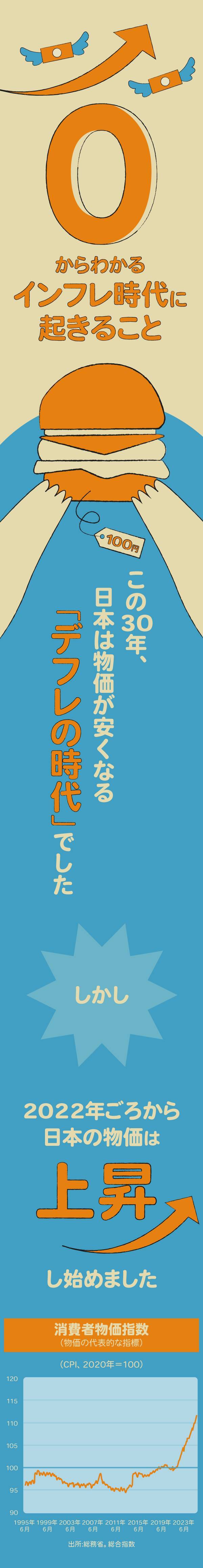

物価高騰で家計が大変…今後のお金が心配…そんな切実な悩みを抱えていませんか? 物価上昇(インフレ)が気になる人に向けて、その原因、今後の見通し、そして、インフレ時代の投資戦略を分かりやすく図解します。

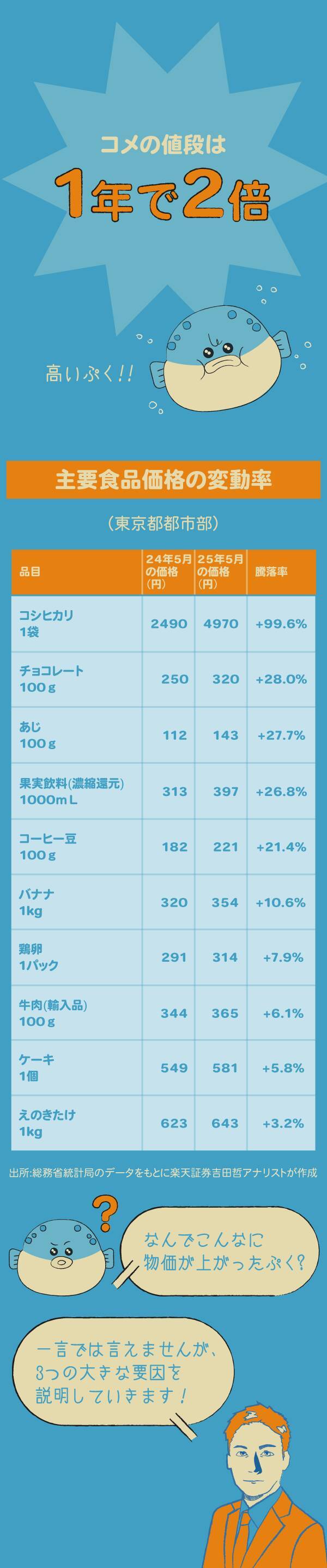

(1)物価が上がった「本当の理由」

吉田さん:日本でインフレが起きた要因の一つは、「国際商品価格」の高騰です。小麦などの食品や原油といった商品の国際価格は、2020年のコロナショックから上昇しており、現在も高止まりしています。

参考記事:止まらない食品インフレ…食品の価格高騰リスクを考える

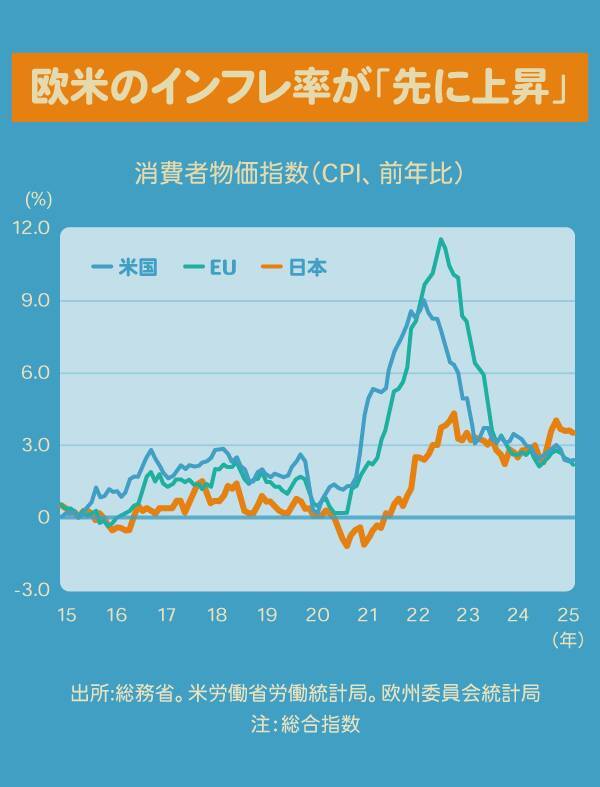

こうした商品価格高騰の影響を直接受けて、米国や欧州では早くからインフレが深刻化しました。

一方、日本では、体力のある企業が販売価格を据え置いたり、政府がさまざまな補助金を付与したりすることで、国際商品価格の上昇を吸収してきました。欧米がインフレに見舞われているとき、物価が比較的安定していたのはそのためです。

しかし、そうした企業や政府の努力にも限界があるため、日本でも物価の上昇が始まっています。

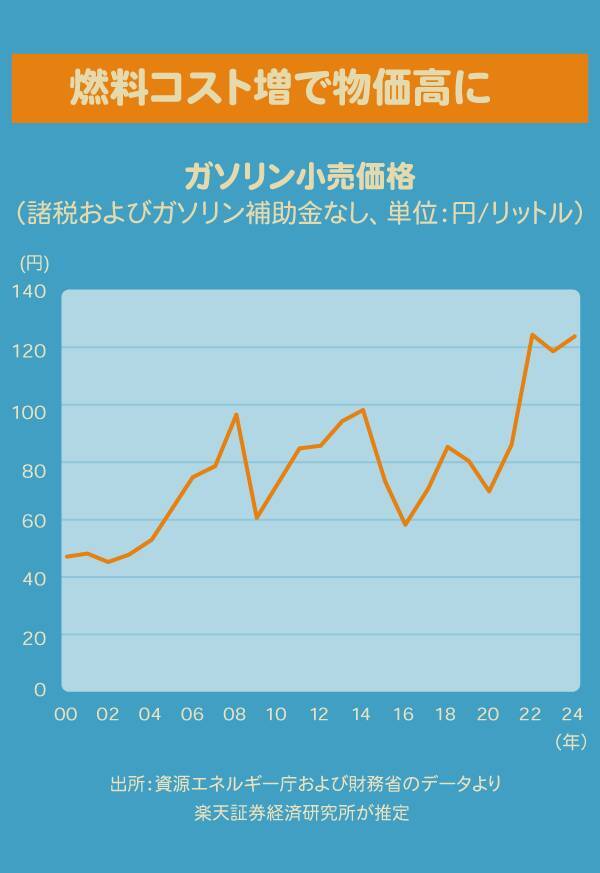

二つ目の要因は、「行き過ぎた円安」です。輸入企業は、円安が進むと仕入れ価格が上昇するので収益が圧迫されます。収益性を維持するためには、商品を値上げせざるを得ません。

さらに、円安ドル高になると、エネルギーを輸入する際の価格も上昇します。エネルギー価格の上昇は、物流や電力のコスト、さまざまな素材や梱包(こんぽう)材の価格を引き上げます。結果としてさまざまなモノの価格上昇につながるのです。

欧米ではインフレがピークを越えたように見えます。今になって日本で急なインフレが起きている背景には、輸入価格の上昇を招く、行き過ぎた円安が挙げられます。

インフレが起きた三つ目の要因は、「将来的な物価上昇を織り込んだ、金融市場の動き」です。一般消費者の間では、「日本の景気がどんどん良くなる」と考えている人は少ないかもしれません。

しかし、こうした足元の景気に対する感覚とは裏腹に、市場関係者の間では「日本経済はこれから活性化する」と予想する人が多いです。

この予想をもとに考えれば、今後、景気は過熱感を帯び、物価がさらに高くなる可能性があります。

ふぐふぐくん:だから、こんなに値段が上がったぷくね。これからはどうなるの?

吉田さん:そうですね。予想は難しいですが、先ほどの三つの要因がどうなるか考えてみましょうか。

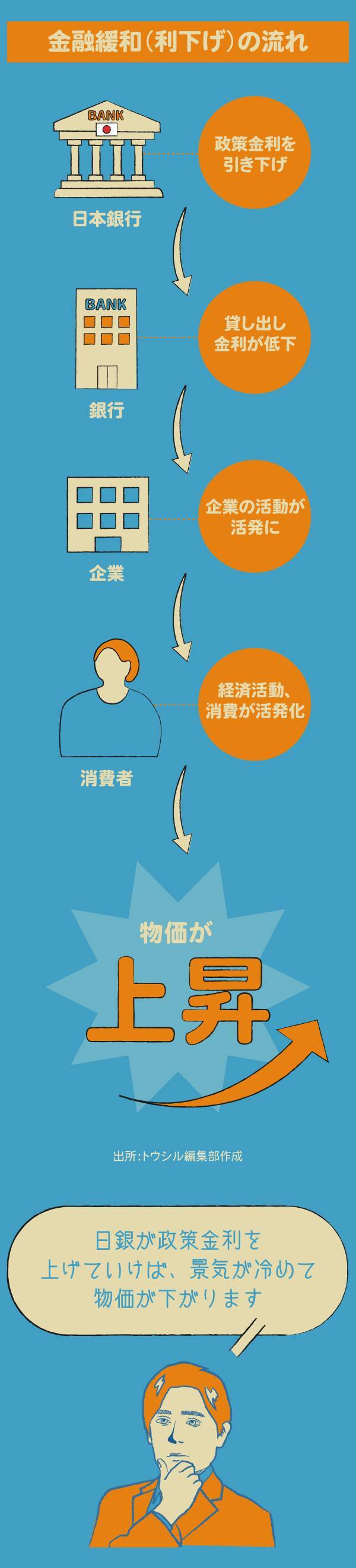

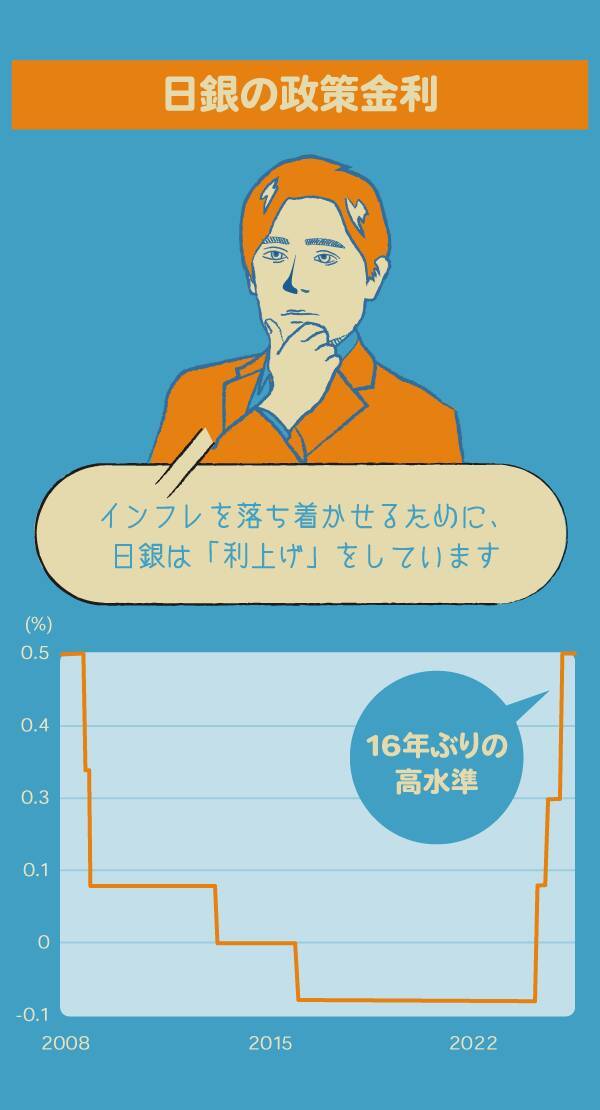

国際商品価格の高騰については、中東やウクライナの情勢が不安定なこともあり、今後も続きそうです。行き過ぎた円安は、日本銀行が利上げを実施することによって修正される可能性があります。

市場関係者の強気の経済見通しスタンスは、大きく変わらないと考えています。

こういったことを総合すると、物価高が続く可能性は高いと私は考えています。

(2)インフレ対策は「もろ刃の剣」

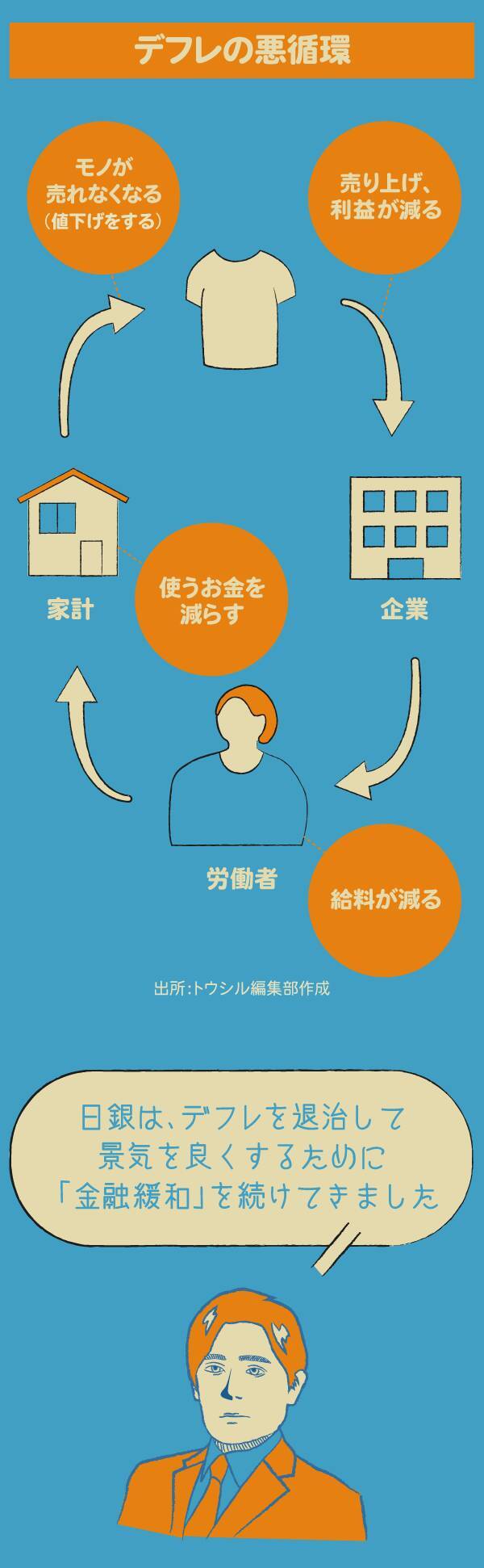

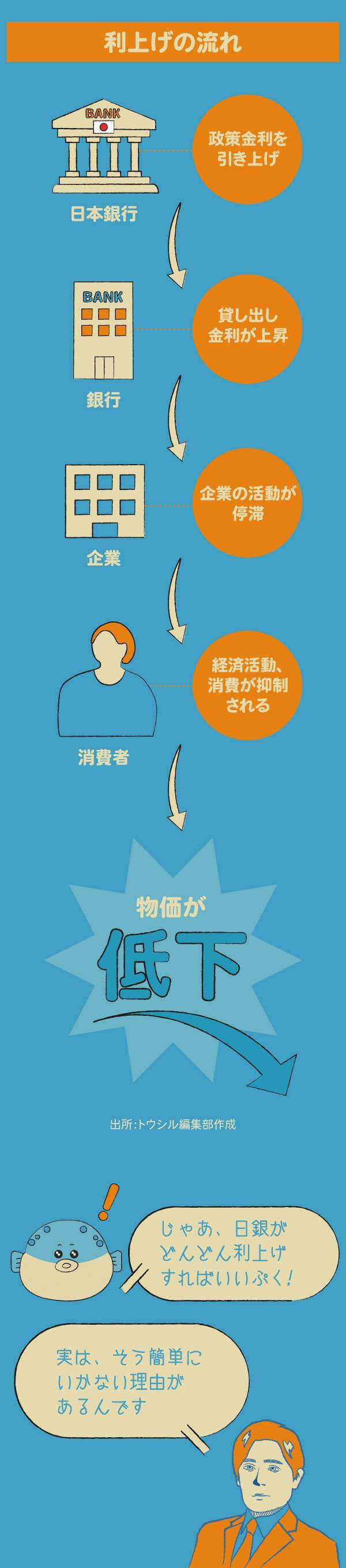

愛宕さん:私たちの生活に照らし合わせると、日銀が利上げをして、物価上昇が落ち着けば「モノの値段が安くなって、家計が楽になるからいいじゃないか」と思う人も多いかもしれません。

しかし、企業からすると、販売する商品の値段が下がれば、売り上げが減少します。

日本では、日銀が金融緩和を長らく続けているので、低金利を前提に事業や投資の計画を組んでいる企業がたくさんあります。もし日銀が一気に利上げすれば経営が行き詰まる企業が続出するかもしれません。

そういった事情は日銀もよく理解しています。だから、事前に利上げについて丁寧なアナウンスをして、分かりやすいロジックで投資家に説明をしつつ、経済への悪影響を抑えながら慎重に利上げを進めているのです。

ふぐふぐくん:利上げしすぎると景気が悪くなるのか…。だけど、インフレも苦しいよね。僕たちの生活はどうすれば良くなるの?

愛宕さん:大事なのは、「賃金が上昇すること」です。

これまでのデフレの時期は、賃金の伸び率がほとんどゼロでした。ただ、インフレ率もほぼゼロでモノの値段が安定していたので、困る人はそこまでいませんでした。

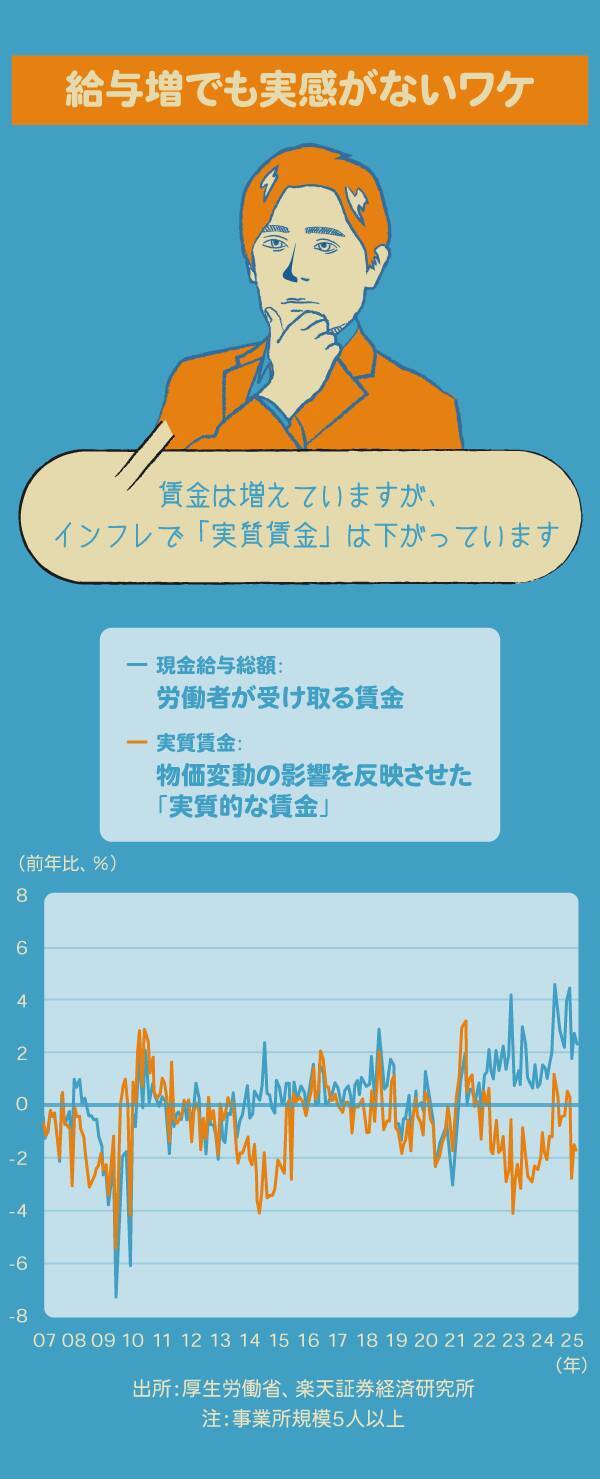

今、賃金は増えていますが、それを上回るインフレが起きています。労働者が受け取った給与を示す「現金給与総額」は、5月に前年比で+1%でした。これだけ見ると、給料が上がって良さそうですよね。

しかし、実際に私たちが受け取る給料でどれくらいのモノを買えるかを示す「実質賃金」は5月にマイナス2.9%です。つまり、給料の額自体は1年前よりも1%増えたものの、給料で買えるモノは3%近く減ったということです。

これでは高い買い物を我慢したり、食費を節約したりしないとやっていけませんね。生活が苦しくなるのは当然です。

ふぐふぐくん:給料が大事なのは分かったぷく。上がるのかな?

愛宕さん:今はまだ物価が大きく変化している時期なので、この先どういう姿に落ち着くのかは分かりません。ただ、私は賃金が持続的に上がっていく可能性はあると考えています。

賃金を伸ばすためには、労働生産性を上げることが必要です。実は、日本では、国民の努力もあって生産性はそれなりに向上してきました。

「労働組合の力が弱くなった」などさまざまな要因があるのでしょうが、日本の企業は十分に労働者に利益を還元していません。

こういった状況があるので、石破茂首相も「年1%程度、実質賃金を上昇させる」という目標を掲げて、経団連や企業に賃上げを強く要請しています。

日銀は「2%」という物価目標を掲げているので、実質賃金を1%上げるためには、名目賃金を3%以上増やすことが必要です。政府からの賃上げ要請も強まる中、企業が賃上げに踏み切れるのかどうか、その動向を注視していく必要があります。

(3)物価上昇に負けない投資戦略

ふぐふぐくん:インフレって困ることばかりだと思ったぷく。追い風になる企業なんてあるの?

西さん:はい。インフレでプラスになる企業は意外とたくさんあります。分かりやすいのは、不動産、銀行、エネルギーといった業種の企業です。

例えば、インフレは不動産価格の上昇につながるので不動産企業には追い風です。銀行や消費者金融も、インフレ環境で金利が上がれば、貸し出しの利ザヤが拡大するので収益にプラス効果があります。

自社で資源権益を持つエネルギー企業も、生産コスト以上に資源価格が上昇する場合が多く、収益増が期待できます。

ふぐふぐくん:そうなんだね。ほかの業界はどう?

西さん:その会社の状況によりますね。高い市場シェアを持つ企業は狙い目だと思います。

日本では、デフレが長く続いたこともあり、企業は値上げに対する強い抵抗感を持っていました。本来であれば値上げができたのに、あえてしてこなかった企業もたくさんあります。

しかし、インフレが進む中で、値上げに対する抵抗感が薄れています。そもそも、実際にさまざまなモノが値上げされているから、これだけのインフレが起きているわけです。

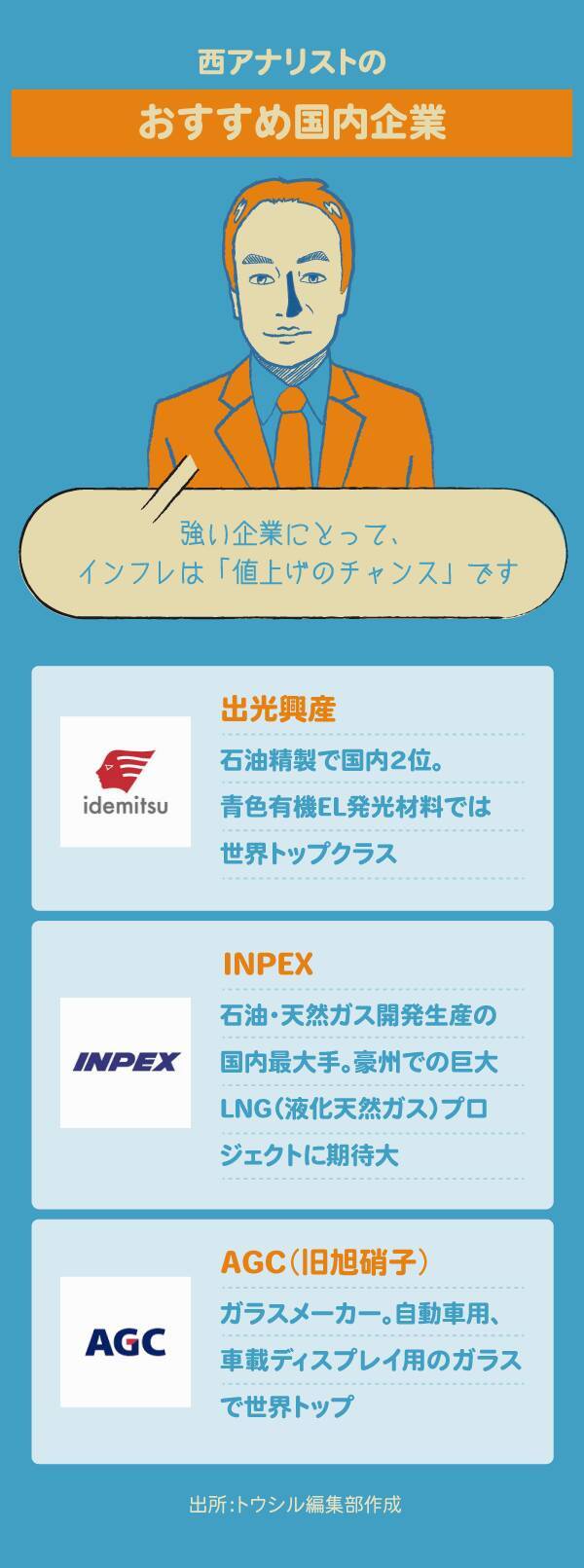

製品の競争力が高く大きな市場シェアを持っているような企業にとっては、今が「値上げのチャンス」です。

一例として、石油精製大手の 出光興産(5019) は、ディスプレイなどに使われる有機EL(エレクトロルミネッセンス)の青色発光材料の分野では世界トップです。出光のように製品の競争力がある企業であれば、仮に値上げしても、顧客が「では、他社の商品を買います」とはなりにくいでしょう。

そのほかにも、半導体や液晶ディスプレイの製造に必要な感光性材料(フォトレジスト)で高いシェアを持つ 東京応化工業(4186) 、液晶ディスプレイ向けガラスに強い AGC(旧・旭硝子:5201) など、商品の値上げで収益を増やせそうな企業は多いですね。

ふぐふぐくん:なるほど。

西さん:原材料や賃金の上昇の影響を直接受けてしまうところです。BtoB(企業向け)の企業であれば顧客と値段交渉をして比較的楽に価格転嫁ができます。

一方、小売りや外食のようなBtoC(消費者向け)の企業は、給与や原材料の上昇の影響を受けていても、企業あたりの市場シェアが小さいことが価格転嫁を困難にしているケースがあります。

ふぐふぐくん:インフレで得する企業もあれば、困る企業もあるってことか。エサ代が余ったら、その辺も考えて投資したいぷく!

(トウシル編集チーム)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)