戦時中、東京圏の南半分が東急の路線だった時代がありました。通称「大東急」時代です。

東京を代表する私鉄の東急電鉄は、主力路線として東横線や田園都市線、目黒線などを運行していますが、歴史を振り返れば現在の京浜急行電鉄、小田急電鉄、京王電鉄、相模鉄道を含め、東京圏の南半分から神奈川県にかけての全体が東急の路線だった時代がありました。東急グループ創設者の五島慶太が作り上げた「大東急」とはどのようなものだったのでしょうか。

東急グループの前身、目黒蒲田電鉄が設立されてから2022年9月で100年となった。開業当時の区間ではないが、写真は現行の東急目黒線(2022年5月、大藤碩哉撮影)。

東急の歴史はちょうど100年前の1922(大正11)年に設立された目黒蒲田電鉄(目黒~蒲田)と、同系列の東京横浜電鉄(渋谷~桜木町)の2社から始まりました。

両社の経営を取り仕切った五島は沿線開発や百貨店経営などを通じて事業を拡大していき、目黒蒲田電鉄は1933(昭和8)年に現在の池上線にあたる池上電気鉄道を、東京横浜電鉄は1936(昭和11)年に現在の世田谷線とかつて渋谷~二子玉川間を結んでいた路面電車 玉川線を運営していた玉川電気鉄道を、それぞれ傘下に収めました。そして1939(昭和14)年に東京横浜電鉄と目黒蒲田電鉄は合併し、(新)東京横浜電鉄が発足します。

東急の各路線がそれぞれ異なるルーツを持つことからも分かるように、当時の私鉄界は群雄割拠で過当競争が起こっており、政府は経営統合による合理化を進める必要があると考えていました。五島はこれを国に任せるのではなく、自らの手で成し遂げようと決意します。

大東急が成立するのは1942(昭和17)年5月のことですが、その前から着々と準備は進められていました。

続いて五島は京浜電気鉄道(現・京急)、小田急、京王電気軌道(現・京王)に手を伸ばしていきます。京急は1939年、「地下鉄の父」こと早川徳次が創業した東京地下鉄道を乗っ取る過程で株式の過半数を取得(敵対的買収)していましたが、1941年11月に五島が社長に就任します。

1940年ごろの五島慶太(画像:『東京横浜電鉄沿革史』)。

小田急は1941年9月、引退する創業者・利光鶴松が後継者に五島を指名したことで、後任の社長に就任します。そして1942年5月、東京横浜電鉄は京浜電気鉄道、小田急電鉄を合併し、社名を「東京急行電鉄」と改めました。

最後まで抵抗したのが京王です。東急はエリアに唯一残った京王の統合を狙いますが、自主独立の気概がある京王はこれに抵抗します。最終的に五島の説得で京王の株主が折れ、1944(昭和19)年5月、東急に合併。ここに総延長約320kmにも及ぶ「大東急」が完成します。

大東急の路線図を改めて見るとそのスケールの大きさに驚かされます。

まずは新宿です。新宿には小田急、少し離れた新宿三丁目付近に京王のターミナルがありました(1945年7月に現在の位置へ移転)。京王は大正初期に開業した古い路線なので併用軌道の区間があり、車両も最大2両で新宿~八王子間に1時間8分を要していました。

一方、1927(昭和2)年開業の小田急は近代的な設備を備えており、稲田登戸(現・向ヶ丘遊園)までは近郊電車として通勤輸送を、それより先は新宿と町田、厚木、小田原、藤沢などを結ぶ都市間輸送を担っていました。ちなみに新宿~小田原間は急行で1時間45分と、現在より駅が少なく待避が無かった時代とはいえ遜色ないのは驚きです。

ちなみに代名詞「ロマンスカー」のルーツともいえる、新宿から小田原までノンストップ1時間半で結ぶ「週末温泉列車」が1936年から運行されていましたが、戦争の煽りを受け大東急誕生の直前に廃止されてしまいました。

「大東急」も戦争に翻弄され続いて渋谷には東横線、井の頭線、玉川線、天現寺線が乗り入れていました。後者2つは後に廃止された路面電車なので省略しますが、東横線は渋谷~桜木町間を約45分、井の頭線は渋谷~吉祥寺間を約30分と、本数はやや少ないものの現在と同じような運行形態でした。

最後は品川です。元京浜電気鉄道の湘南線は日中、品川~黄金町間に急行列車が1時間あたり5本(12分間隔)運行され、品川~横浜間を32分、品川~浦賀間を1時間21分で結んでいました。品川~横浜間は現在、快特で20分ですから、かなり速い印象です。

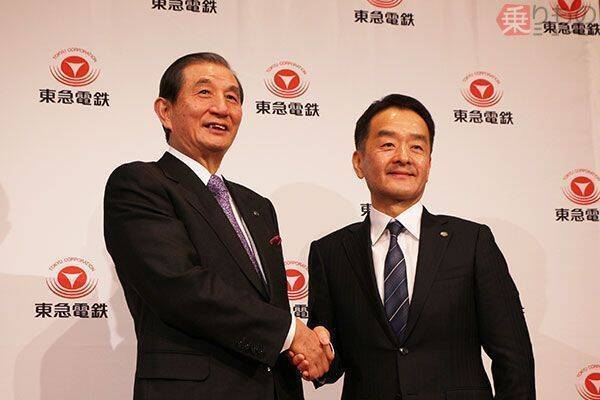

東急の高橋和夫社長(右)と野本弘文会長。社長交代時の記者会見にて。高橋社長は30年近く交通関連事業に携わった。「高」は正しくは「はしごだか」(中島洋平撮影)。

しかし大東急は戦争に翻弄されていきます。1945(昭和20)年に入ると東京、横浜は激しい空襲を受けるようになり、各路線に甚大な被害が出て、通常の輸送すらままならなくなりました。そして戦争が終わると、戦時中に成立した大東急を解体して再編成すべきという声が上がり始めます。

結果的に1947(昭和22)年6月に相模鉄道がグループから離脱、1948(昭和23)年6月に京急、小田急、京王が独立しますが、大東急以前の姿に戻ったわけではありません。元々、井の頭線(旧・帝都電鉄)は小田急の路線でしたが、営業規模が小さかった京王に移管され、「京王帝都電鉄(1998年に京王電鉄に改称)」として独立しました。小田急はこれに大反発しますが、代わりに箱根登山鉄道を傘下に加えることで何とか話はまとまりました。

このほかバス事業なども再編成し、残った事業が東京急行電鉄として、2019年9月に持ち株会社「東急株式会社」に改組されるまで続くのです。わずか6年で瓦解した「大東急」ですが、現在の体制を形作ったという意味では意義があったといえるのかもしれません。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)