中央道の高井戸IC~八王子IC間は、ETCの有無で課金方法や金額が違ったりと、非常にわかりにくい料金体系になっています。その背景には、中央道建設当時から続く歴史的経緯がありました。

中央道は東京都杉並区から山梨県、長野県、岐阜県などを経由し、愛知県小牧市で東名高速に接続する高速道路ですが、起点となる高井戸IC(東京都杉並区)から八王子IC(東京都八王子市)までの区間が、複雑でわかりにくい料金体系となっています。

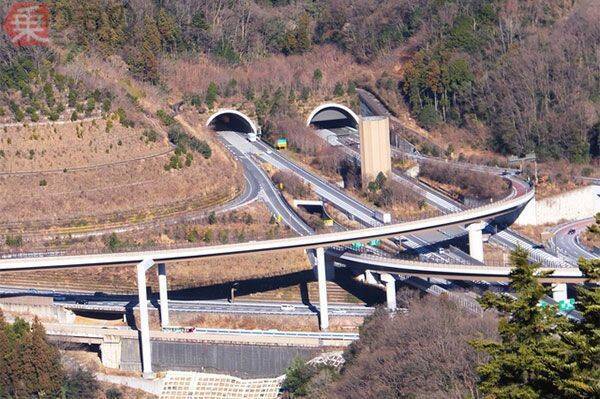

中央道の八王子JCT方面(画像:写真AC)。

どう分かりにくいのでしょうか。まず挙げられるのは「ETCと非ETC車で待遇が違う」という点です。

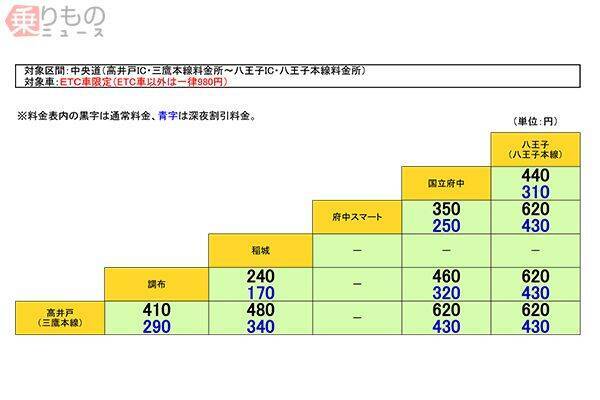

ETC車と非ETC車で課金方法が違う 高井戸IC~八王子IC間では、ETC車は利用距離に応じて金額が上がる「対距離料金制」で、非ETC車は「均一料金制」と、課金方法が異なります。

ETC車はそれぞれの料金所や出口を通過する際に、無線通信で距離に応じた金額が自動的に徴収されますが、非ETC車の場合、首都高からは三鷹料金所、山梨方面からは八王子本線料金所で一律料金を徴収。区間内では調布IC、稲城IC、国立府中ICの各入口で一律料金を徴収する形になっています。

高井戸IC~八王子IC間の料金は、普通車で平日昼間の場合、ETC車が620円、非ETC車は980円と、同じ利用距離でも金額が異なります。ETC車は対距離料金制のため、たとえば距離の短い高井戸IC~調布IC間は410円と安くなりますが、非ETC車は980円です。

こうした措置は、国交省の方針のもと2016年4月から導入された「対距離料金制を基本とした新しい料金体系」によるものです。本来はETC車も同区間で980円となるはずですが、優遇措置で当面の間は620円に。その理由は「対距離料金制を導入することで負担が増える区間については、物流への影響などを考慮して旧料金を上限とする」というものです。

たとえば、同区間内の調布ICから八王子ICより先の上野原ICまで利用した場合、次のようになります。

・ETC車:

調布IC~八王子IC(580円)~上野原IC(810円)で合計1390円

・非ETC車:

調布IC~八王子IC(980円)~上野原IC(810円)で合計1790円

非ETC車は一律料金で優遇措置もないため、同じ区間を利用した場合にETC車との金額差が目立つケースも出てきます。

首都高への乗り入れで料金はさらに複雑化料金体系をさらに分かりづらくしているのが、中央道と首都高速などを相互利用した場合の措置です。

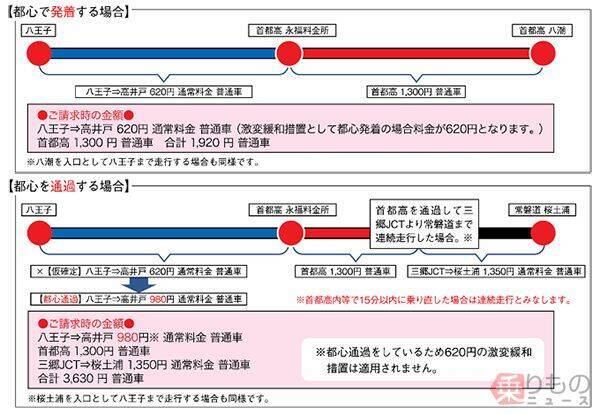

首都高、外環を通過するとETC優遇がなくなる当面のあいだの措置として、高井戸IC~八王子IC間の料金はETC車限定で980円から620円に抑えられています。この優遇措置は中央道の同区間と首都高または外環道を行き来する場合にも有効ですが、首都高、外環道を通過して東北道や常磐道など、ほかの高速道路へ乗り継いだ場合は優遇措置がなくなります。

中央道高井戸IC~八王子IC間のETC料金。都心通過の場合は優遇がなくなり、980円となる(画像:NEXCO中日本)。

たとえば、中央道八王子ICから高井戸ICを通過して首都高で下りた場合と、首都高からさらに常磐道まで利用した場合を比べると、次のようになります。

・首都高で下りた場合:

八王子IC~高井戸IC(中央道620円)~首都高永福料金所~八潮IC(首都高1300円)で合計1920円

・常磐道で下りた場合:

八王子IC~高井戸IC(中央道980円)~首都高永福料金所~三郷本線料金所(首都高1300円)~桜土浦IC(常磐道1350円)で合計3630円

都心で降りるか通過するかで中央道側の料金が変わるのですが、これも国交省の方針によるもので、中央道方面と東北道などを行き来する際に圏央道(八王子JCT経由)をより賢く使う料金体系の一環といいます。

新料金以前はETC車も均一料金だったわかりづらい料金体系の一因は、非ETC車だけが均一料金制となっていることです。2016年4月の新料金導入を機に、ETC車と非ETC車がともに対距離料金制に移行すれば、現在ほど複雑な料金体系にならずに済んだかも知れません。なぜ、現実にはこのような状態なのでしょうか。

実は、新料金導入以前の高井戸IC~八王子IC間の料金はETCの有無に関わらず一律620円でした(八王子ICから西側は現在と同じ対距離料金制)。たとえば、調布ICから八王子ICを通過して上野原ICを利用する場合は次のようになります。

・ETC車、非ETC車ともに:

調布IC(620円)~八王子IC~上野原IC(810円)で合計1430円

どうやら、新料金の導入以前から高井戸IC~八王子IC間だけ別建ての料金となっていたことに、おおもとの問題があるようです。

開通当時から立地条件に制約がNEXCO中日本八王子支社の話によると、同区間の均一料金制の始まりは1979(昭和54)年。中央道はもともと、調布IC~八王子IC間の開通当初は対距離料金制だったのですが、高井戸IC~調布IC間が開通して八王子ICまでつながったのを機に、均一料金制へと移行したといいます。

NEXCO中日本八王子支社の担当者は、均一料金制の背景について次のように話します。

「高井戸IC~八王子IC間は大都市周辺の住宅密集地域で、料金所の設置に構造上の制約がありました。大量の交通量を処理して料金所渋滞を回避しつつ、周辺環境に対しても配慮を要するため、設置する料金所を最小限にする必要があったのです」(NEXCO中日本八王子支社)

道路の周りは住宅街。それぞれの出口に料金所を設置するのは現実的に難しく、また料金所などで渋滞が発生すれば近隣に大気汚染などの影響を及ぼす恐れもあります。そこで出口料金所をなくし、入口で一律料金を収受する形にしたのです。

対距離制となっている現在の中央道高井戸IC~八王子IC間のETC料金。非ETC車は一律980円となる(画像:NEXCO中日本)。

そうした経緯が、現在の料金体系にも影を落としています。NEXCO中日本八王子支社が話すとおり、近隣の住宅地に配慮して均一料金制を導入した経緯から、高井戸IC~八王子IC間の各出口には料金所がありません。

「ご利用の約9割を占めるETC車のお客様については対距離料金制に移行しておりますが、非ETC車についてはどの出口を利用したのかが判明しないため、均一料金制とさせていただいております」(NEXCO中日本八王子支社)

出口料金所を設置できないという制約を抱えたまま2016年4月からの新料金に対応した結果、無線通信で支払いができるETC車は対距離料金制に移行できましたが、出口料金所を必要とする非ETC車は均一料金とせざるを得なかったというのが実情のようです。

さらに、ETC車だけに金額面での優遇があったり、都心を通過するETC車には優遇を与えないといったルールが重なったために、高井戸IC~八王子IC間の料金がわかりにくい状態になってしまっていると考えられるのです。

中央道と圏央道が交わる八王子JCT。渋滞緩和のため圏央道本線が2017年12月から2車線運用となった(画像:photolibrary)。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)