東京の都バスで最も乗客数が多い系統は、1日あたり約2万人が利用しますが、これをはるかに上回る約3万5000人が利用する系統が京都に存在します。どのような系統なのでしょうか。

2016年度に東京の都営バスで利用者が最も多かった系統は、おもに江東区内を南北に走る「都07」系統(錦糸町駅前~門前仲町)で、乗車人員は1日あたり1万9992人でした。大阪市営バス(2018年4月から民営化、大阪シティバスが継承)では、守口市の守口車庫と大阪駅を結ぶ34号系統が最多で、2016年度の乗車人員は1日あたり2万2275人となっています。

京都市営バス205号系統。1日約3万5000人が利用する(画像:Sanga Park/123RF)。

しかし京都市営バスには、1日あたりの乗車人員がこれらをはるかに上回る系統が存在します。

最も利用者が多いのは、九条車庫(京都市南区)~北大路バスターミナル(北区)~九条車庫間を走る205号系統です。途中、京都駅を経由し、河原町通、北大路通、西大路通と市中心部の周囲をぐるっと回り、再び京都駅を経由して九条車庫へと戻る(あるいはその逆回り)「循環系統」で、運行距離は22.5kmと市営バス最長。2016年度における1日あたりの乗車人員は3万4888人で、この数値は少なくとも、東京、川崎、横浜、大阪、神戸など経営状況が公表されている公営バス路線のなかでは最多です。また、京都駅から東山通、北大路通、千本通を経由し京都駅に戻る(実際の起終点は北大路バスターミナル)206号系統もこれに次いで利用者が多く、1日あたりの乗車人員は2万8287人となっています。

この2系統は、なぜこれほど利用者数が多いのでしょうか。市営バスを運営する京都市交通局は、「205号系統は京都駅を発着する系統であり、かつ繁華街の四条河原町や、金閣寺最寄りの停留所を経由するなど、ご利用の多いルートを経由することが挙げられるでしょう。

京都市交通局によると、205号系統では立命館大学の通学輸送に対応するため、京都駅から西大路通を経由し大学を結ぶ「快速205号系統」に加え、多くの臨時便を運行しているそうです。このほか、深夜に京都駅~金閣寺道~烏丸北大路間を走る「MN205号系統」なども設定されており、これらを合計した205号系統の運行本数は、1日300本(学休日は変動)に上ります。

乗客数が多くても「儲かる」系統とは限らない京都市営バスで最大の乗車人員を誇る205号系統ですが、最も「儲かる」系統というわけではありません。100円の収入を得るために何円の費用がかかるかを示す「営業係数」は76で、京都市営バス全83系統のうちでは10位です。では、最も営業係数が低い(低いほど収支が良い)の路線はどこでしょうか。

京都駅と銀閣寺のあいだを結ぶ100号系統(画像:photolibrary)。

それは、清水寺などの観光地が多い東山通を経由し、京都駅と銀閣寺を結ぶ100号系統です。2016年度における1日あたりの乗車人員は8195人ですが、営業係数は51となっています。

この理由について京都市交通局は、「100号系統はほぼ観光に特化した路線です。1本のバスに多くのお客様が観光地で入れ替わってご乗車になるうえ、運行は昼間のみ(平日は17時台、土休日は18時台が最終)ですので、運行の効率面で収支の数値がよくなるのでしょう」と話します。

京都市営バスは一部区間を除いて大人230円の均一運賃であるため、乗客が入れ替われば入れ替わるほど収入が増えます。22.5kmという長距離を走る205系統が営業係数79というのは、比較的こまめに乗客が入れ替わっていると見ることもできるのです。ちなみに、京都市営バスでは205号、206号系統を含め10km以上の距離を走る循環系統が8つありますが、うち7系統が1日あたり乗車人員1万人以上、営業係数59~77です。

利用者急増の京都市営バス、混雑対策どうする近年、京都では訪日外国人をはじめとする観光客の急増を背景に、バスの混雑が深刻化しているといわれています。市営バス全体の年間旅客数は、2013年度から2016年度までの3年間で、およそ1億1883万人から1億3233万人に増加。205号系統ひとつとってみても、1日あたりの乗車人員が3万650人から、3年間でなんと4000人以上も増えています。

このため京都市交通局は、2018年3月から市営バスの混雑対策として、均一運賃区間内で有効の「バス一日券」を500円から600円へと「価格適正化」(京都市交通局)する一方で、市営地下鉄全線と市営バス全線、京都バスおよび京阪バス(それぞれ一部路線を除く)が乗り放題となる「地下鉄・バス一日券」を1200円から900円に値下げしました。

交通局は、地下鉄とバスの乗り継ぎを便利にすることで、バスの混雑緩和を図るといいます。5月2日時点で「まだはっきりとは言えませんが、『地下鉄・バス一日券』の購入数は増えていますので、長い目で見れば(混雑緩和の)成果が出てくるのでは」と話します。

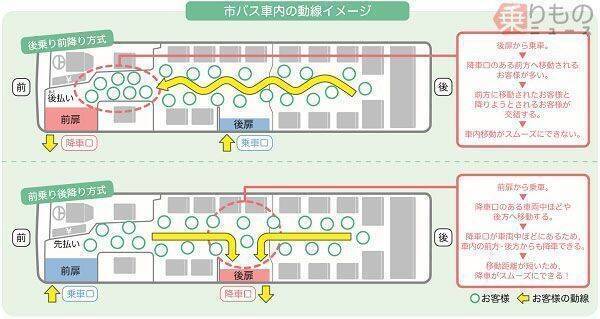

京都市営バスでは混雑緩和のため、現在の「後乗り・前降り」方式(上)から一部路線で「前乗り・後降り」への変更が予定されている(画像:京都市交通局)。

このほかの対策として、市営バスの乗車方式の変更も検討されています。

京都市営バス205号、206号、100号系統のルート。支線系統などを除く(国土地理院の地図を加工)。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)