私が語る「日本サッカー、あの事件の真相」第16回

初のW杯へ。日本中が熱狂した濃密な2カ月~山口素弘(1)

ワールドカップアジア最終予選は、いつの時代も簡単ではない。

2022年カタールW杯に向けて最終予選を戦っている森保一監督率いる日本代表も、現在グループBで2位をキープしているものの、初戦のオマーン戦で苦杯をなめ、その後も苦しい戦いが続いている。

日本が初めてW杯出場を決めた1998年フランスW杯最終予選もそうだった。およそ2カ月半にわたる戦いは一喜一憂の連続で、どん底を味わうことも何度かあった。まさにジェットコースターのような展開で、多くのファンが注目し、日本中が熱狂の渦に包まれていた。

「話題に事欠かなかったんじゃない?」

その戦いに挑んでいた日本代表の中心選手だった山口素弘は、苦笑してそう語る。

当時のアジアのW杯出場枠は3.5。

それが、約2カ月半の短期決戦で行なわれた。その間、監督解任をはじめ、次から次へといろいろなことが起きたが、選手たちはそれを乗り越えていった。

山口が当時を振り返って言う。

「今でも覚えているけど、初戦の国立(競技場)のウズベキスタン戦の雰囲気は独特だった。紙吹雪が舞い、すごい声援で、身震いするほどだった。あんな国立(の雰囲気)は初めてだった」

25年前の1997年9月、フランスW杯最終予選は始まった。加茂周監督が率いる日本代表は一次予選(オマーン、マカオ、ネパール)を無敗で突破。最終予選では、ウズベキスタン、韓国、UAE、カザフスタンと同組となった。

山口は大会前から言いようがないプレッシャーを感じていた。

「2002年に日本と韓国でのW杯開催が決まっていたじゃないですか。開催国でW杯初出場なんて、それまでなかったので、その前にW杯へ絶対に行かないといけない、という空気をひしひしではなく、ビシビシ感じていた。

(日本全体のムードが)フランス大会は出るのが当たり前、みたいな感じですよね。まだ、W杯に出たことがない自分たちにとって、それは大きなプレッシャーになった」

来るべく日本でのW杯開催に向けて、またその前回予選、『ドーハの悲劇』の雪辱を晴らす意味でも、日本代表には大きな期待がかけられていた。

そのなかで迎えたウズベキスタンとの初戦、チームは非常にいいムードで国立の舞台に立った。

「僕が初めて代表に呼ばれた1995年は、ドーハの経験者であるテツさん(柱谷哲二)、都並(敏史)さんとかの世代が多く残っていて、その後、徐々に選手が入れ替わっていった。

カズさん(三浦知良)や井原(正巳)さんが中心になってチームを引っ張り、中間層に自分や名波(浩)がいて、その下にアトランタ五輪世代のヒデ(中田英寿)、城(彰二)、(川口)能活らが加わってきた。全体のバランスがすごくよくなり、チームの雰囲気もよかった。緊張感はあったけど、このチームで最終予選を戦えるというワクワク感のほうが大きかった」

ウズベキスタンとは、その前年の1996年12月に行なわれたアジアカップでも対戦。そこで4-0と快勝し、最終予選における事前のスカウティングも綿密に行なわれていて、対策は申し分なかった。

日本は前半4分、PKでカズが先制点を決めると、その後も攻撃の手を緩めず、前半で4ゴールを量産。勝利をほぼ手中に収めた。

「前半は最高のスタートがきれたと思う」

日本は強い――。そんなイメージが、対するウズベキスタンだけでなく、同組の最大のライバルである韓国にも植えつけられるような内容だった。

ところが後半、日本はさらに得点を重ねたが、3失点を喫した。終わってみれば、6-3という大味な試合結果となった。試合後、加茂監督は「これじゃあ、ダメだ」と、勝利したにもかかわらず、厳しい表情を見せた。

山口も同じ思いだった。

「失点が気になったね。試合中も、オム(小村徳男)、井原さん、名波らと話をして、終わってからも話し合った。あの時は3バックだったんだけど、どうしても(全体が)間延びしてしまう。まず、そこの距離感の問題が出たので、どうするか。

あと、後半は両アウトサイドの相馬(直樹)と名良橋(晃)のポジションが低くなっていたのが気になった。アウトサイドが低くなると、全体が下がり気味になって、プレスがかかりにくいし、攻撃に転じる際に前との距離が出てしまう。そこで、ボールを奪われてカウンターを食らうこともあった。結果、簡単に失点しまう脆さが見られた」

試合中、山口は両アウトサイドの選手たちに「下がるな」と声をかけた。高い位置をキープして、全体をコンパクトにすることでプレスが機能し、そこから攻撃も素早く展開できるからだ。

だが、相手が前への圧を強めてくるとミスが増え、ズルズルと下がり出した。また同時に、山口は2ボランチを組む名波とトップ下の中田との距離感をつかみあぐねていた。

「3-4-1-2で、自分と名波がボランチで並ぶ感じだったけど、実際には名波は自分より少し前の2.5列目にいた。名波が前にいかないと、ヒデが孤立してしまうし、攻撃の厚みも出ないからね。

あのチームは名波とヒデがどんな仕事ができるのかっていうのが重要なポイントだったので、それを生かすために自分のポジションを下げたんだけど、この時は3人の距離感がもうひとつだった」

初戦を勝って勝ち点3をモノにしたが、喜んでばかりはいられなかった。

そもそも山口は、4バックのほうが安定して戦えると思っていた。しかし、加茂監督は前年のアジアカップ準々決勝でクウェートに敗れて以降、3バックを採用。最終予選でも、韓国や中東のチームには前線に能力の高い選手が多く、破壊力のあるカウンターを仕掛けてくるため、3バックを継続した。

ただ、3バックでは日本のよさをなかなか出しきれない。山口はウズベキスタン戦で喫した3失点の意味するものは大きいと感じていた。そして、これから相対する曲者・UAEや宿敵・韓国との戦いを前にして、「このままでは......」と危機感を強くしていた。

続くアウェーのUAE戦は、0-0のドロー。その試合後、チームは一度解散。大一番となる韓国戦に向けて再集合すると、チームに新たな顔が合流していた。帰化申請が認められたばかりのFW呂比須ワグナーだ。

山口は、これでチーム力がさらにアップするのを確信したという。

「代表って、新しい選手が入ってくる"いいサイクル"みたいなものがあるんですよ。たとえば、当時のチームで言えば、守備はプレスがきくようになったけど、攻撃のところでうまくいかなくなった時に名波が入ってきて、ボランチで起用することで展開力が増した。次にヒデが入ってきたことで、チーム力がグンと上がった。

呂比須が入った時もそう。サイズがあるし、体が強く、キープ力もあって、人間性もすばらしかった。(チームに)フィットさせる時間は少なかったけど、チームには大きなプラスになった」

韓国戦までの間は連日、テレビや新聞などのメディアで「世紀の一戦」と報道され、世の中はサッカー一色になっていった。

「異常な1週間だった」

山口も日本国内の異常な熱気を肌で感じていた。

「日本がW杯の最終予選で、いよいよ最大のライバルである韓国と対戦する。それまで、韓国にはW杯への道を阻まれ続けてきたので、それを乗り越えなければいけない。個人的にもその気持ちがすごく強かったし、他のみんなもそうだった。そういうチームの雰囲気と世の中の熱さが一致するような、異常な盛り上がりを見せたのが、韓国戦までの1週間だった」

9月28日、韓国戦。国立は異様なムードが充満していた。

初戦のウズベキスタン戦は最終予選がついにスタートするといった、どこかお祭り的な賑やかさがあった。だが、韓国戦はそうした雰囲気は一切なく、スタジアム全体がピリピリとしたムードに包まれていた。

日本は、韓国が崔龍洙(チェ・ヨンス)の1トップでくると読んで、4バックで対応することにした。2トップには、城に代わって呂比須が入り、2ボランチの山口のパートナーには本田泰人が起用され、名波と中田が2列目に置かれた。

「4バックのほうが、バランスがいいし、距離感もいい。韓国といい勝負ができると思った」

スタンドを埋め尽くした日本人サポーターと数千人の韓国サポーターが固唾をのんで見守るなか、日本に歓喜の瞬間が訪れたのは、後半22分だった。

左サイドで相馬がボールを持った時、山口はそこからパスが出てくると思って、右サイドへ少し流れて動いた。相馬はその山口の動きを見てパスを出したが、相手DFに当たって届かなかった。

ボールは韓国のMF高正云(コ・ジョンウン)の前にこぼれた。すかさず、山口は高正云が「いつも見せる対応をする」と読んだ。

「(当時、高正云が所属していた)セレッソ大阪でのプレーを見ていた時、彼の癖だと思うんですけど、いつも右足のアウトサイドでボールをコントロールするんですよ。その時も『絶対にアウトサイドで処理する。体を入れていけば、ボールをとれるな』と思っていくと、うまくとれた」

その直後、山口には3つの選択肢があった。ひとつは右に流れた呂比須へのパス。ふたつ目は左にいたカズへのパス。そして、最後の3つ目は自分が持ち上がっていくプレーだ。

「最初はカズさんか呂比須へのパスを考えていたんですけど、(相手DFの)洪明甫(ホン・ミョンボ)が自分の正面にきて対応し、パスの読み合いになったんです。それで『(洪明甫が)2人へのパスは読んでいるな』と思ったので、そのフリをしつつ、『自分で行こう』と決めました」

相手をうまくかわしてペナルティーエリア内に潜入した山口は、ヘッドアップせずにGKの位置を確認した。顔を上げると、GKがタイミングをとりやすくなるからだ。そして、GKが前に出てくるのが見え、とっさにボールを救い上げた。

「ペナルティーエリア内に入っていけた瞬間にシュートを選択していました。ただ、あの場面でのシュートは難しいので、どうするか......。そう思った時にGKが前に出てきたので、上しかない、と。それを決められて、すごくうれしかったですね」

今なお語り継がれている"伝説のループシュート"が決まった瞬間である。その刹那、国立は爆発的な盛り上がりを見せ、山口の周囲には幾重もの選手の輪ができた。先制点を奪われた韓国の選手たちは、さすがに色をなくしていた。山口は「ここからだぞ!」と、先制ゴールに高揚する選手たちに声をかけた。

両チームのベンチも騒がしくなり、日本はDFの秋田豊がスタンバイしていた。ここから、ゲームは一気に動き出していく。

(つづく)

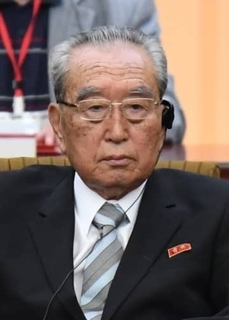

山口素弘(やまぐち・もとひろ)

1969年1月29日生まれ。群馬県出身。東海大卒業後、1991年に横浜フリューゲルスの前身である全日空入り。以降、ボランチとしてチームの中心選手として活躍。日本代表でも奮闘し、1998年フランスW杯出場を果たす。その後、フリューゲルスが消滅し、名古屋グランパス、アルビレックス新潟、横浜FCに在籍。2007年に現役を引退し、2012年~2014年まで横浜FCの監督を務める。現在はグランパスのゼネラルマネジャー。

![ワールドサッカーダイジェスト 2024年 5/16 号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61NiVZZOk5L._SL500_.jpg)

![ワールドサッカーダイジェスト 2024年 5/2 号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61Wve+Xh44L._SL500_.jpg)

![[UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)]UA Tech 2.0 SS Tee Mens メンズ 001 日本 LG (日本サイズL相当)](https://m.media-amazon.com/images/I/31mQD83yiRL._SL500_.jpg)

![[ミズノ] トレーニングウェア 半袖 Tシャツ ナビドライ Uネック 吸汗速乾 インナー 肌着 メンズ 【Amazon限定モデルあり】 チャコールグレー/ホワイト L](https://m.media-amazon.com/images/I/41uIQFeFntL._SL500_.jpg)

![[アンダーアーマー] テック グラフィックショーツ(トレーニング) 1358551 メンズ 001 日本 LG (日本サイズL相当)](https://m.media-amazon.com/images/I/31xDHubpH2L._SL500_.jpg)

![[ミズノ] フットサルシューズ モナルシーダ NEO SALA CLUB TF ブラック/ブラック 26.5 cm 3E](https://m.media-amazon.com/images/I/41aLOC+irUL._SL500_.jpg)

![[ミズノ] フットサルシューズ モナルシーダ NEO SALA CLUB IN ホワイト/レッド 26.0 cm 3E](https://m.media-amazon.com/images/I/51KyBx5v2JL._SL500_.jpg)