この記事をまとめると

■クルマへの物理スイッチの採用が減っている■ディスプレイはどんどん大きくなる傾向にあり、タッチパネル式を採用するケースが多い

■理由やそれぞれのメリット・デメリットについて解説する

スイッチ式は視線移動することなく操作できる

クルマから物理スイッチが消えつつある。

最近ではタッチ操作できるセンターディスプレイにエアコンやオーディオなどの機能操作を集約することがトレンドで、物理スイッチは減っていく一方だ。保安基準として求められるハザードスイッチくらいしか残っていないようなクルマも出てきている。

まずは物理スイッチのメリットとデメリットを整理してみよう。

ボタン式、トグル式など形状にかかわらず物理スイッチのメリットは、その車両において位置と機能が固定されているということだ。つまり、スイッチの位置を覚えてしまえば視線移動することなく操作できるという点がメリットとなる。

走行中にエアコンの風量を変えたい、オーディオの音量を調整したいというユーザーニーズに対して、もっとも安全に操作できるのが物理スイッチということもできる。とくにステアリングスイッチであれば姿勢変化も最小限で済むため安全運転につながる操作系といえる。

デメリットとして指摘されるのはインテリアがごちゃごちゃとしてしまうことだ。クルマが多機能化するほどスイッチ類の数も増えてしまうため、よく使うスイッチの位置は覚えていても、それ以外については説明書を見なければわからないといったことにもなりかねない。

もちろん、ディスプレイによるメニュー操作であっても目的としている機能が、設定メニュー階層の深い場所にあったりすると見つけづらいのは変わらないが、多機能になればなるほど単機能のスイッチを配置するという手法では物理的な限界を迎えるのも事実だ。

さらにスイッチ類が増えてくると、ひとつひとつに割り当てられた機能を判断するのも難しくなる。とくに視力が衰えてきた高齢者にとっては小さなアイコンで機能を判別するよりもディスプレイに大きく表示されるほうがわかりやすいだろう。

というわけで、物理スイッチが消えつつあるのはクルマの多機能化が進んでいることに関係している。

OTAによる機能の発展がこれからの基本

もうひとつ、OTAというトレンドがタッチパネル操作を加速させているという見方もできる。

OTAというのはオン・ジ・エアーの略称で、自動車業界では主に無線通信技術を利用して機能をアップデートさせることを指している。最近ではリコールにおいても制御プログラムの書き換えで対応するような事案も増えているが、OTAが普及すればいちいち販売店や整備工場に行かなくとも自動的にアップデートして問題解決することが可能になるのだ。

そんなOTAはリコールに関わるような機能面だけでなく、エンターテインメントや快適装備のアップデートにも利用することが可能だ。

たとえば、OTAによってオーディオ機能を拡充させることができるとして、もしオーディオの操作系がすべて物理スイッチとなっていたら、新たな機能を追加することは難しい。しかしディスプレイに操作系を表示させる仕組みであれば、操作パネルの表示画面も含めてアップデートしてしまえば新機能は問題なく追加できることになる。

先進運転支援システムの機能追加についても、ディスプレイ操作を基本とすれば、OTAによるアップデートで新機能を追加することは容易となるだろう。

もちろん、保安基準との兼ね合いになるので物理スイッチとして残しておくべき機能はなくならないだろうが、物理スイッチの制限を受けないことのほうがアップデート全般において有利なのは間違いない。

物理スイッチを減らし、ディスプレイサイズを可能な限り大きくするという昨今のトレンドは、そうした未来への期待を高めるものであるし、デザイントレンドとしてはOTAによるアップデートへの対応を意識した手法であるともいえる。

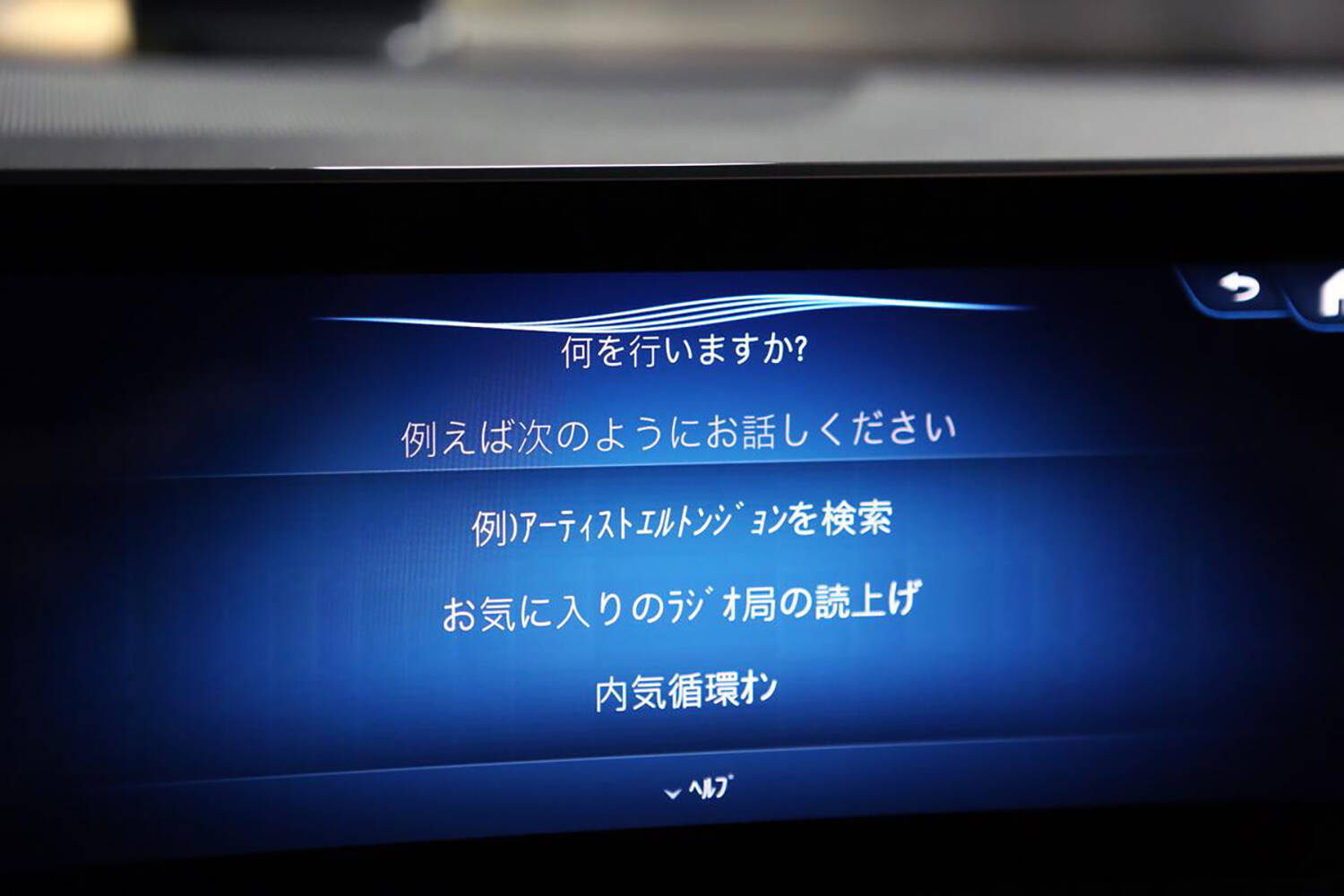

もっとも、いつまでもディスプレイサイズが拡大するとは限らない。すでに普及が進んでいるように音声コントロールというのも自動車ユーザーインターフェース(UI)としては広がりつつあるからだ。

すでにナビゲーションの目的地は音声だけで設定できるようになっているし、道案内にしても音声だけで行なうことができる時代だ(※パイオニアNP1)。

一部のクルマでは、エアコンの温度調節にしても「暑い」、「寒い」という抽象的な表現でコントロールできるようになっている。物理スイッチのほうが使いやすいとか言っている時代ではない。物理スイッチだろうがディスプレイのタッチだろうが、操作自体が不要といえる時代になっている。

レベル3以上の自動運転時においてエンターテインメントを楽しむというニーズがあるためコクピットから大型ディスプレイが消えてしまうことはないだろうが、ディスプレイでの操作が主流という考え方自体が古いとさえいえる。

それほどのスピード感で自動車のUIは進化しているのだ。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)