アフリカ・ウガンダの最貧困地域カラモジャで奇跡を起こした日本人駐在員がいる。新卒でNPOに就職しウガンダに駐在、作物なんて育つわけがないと言われ続けた地域に農場を作り上げたのだ。

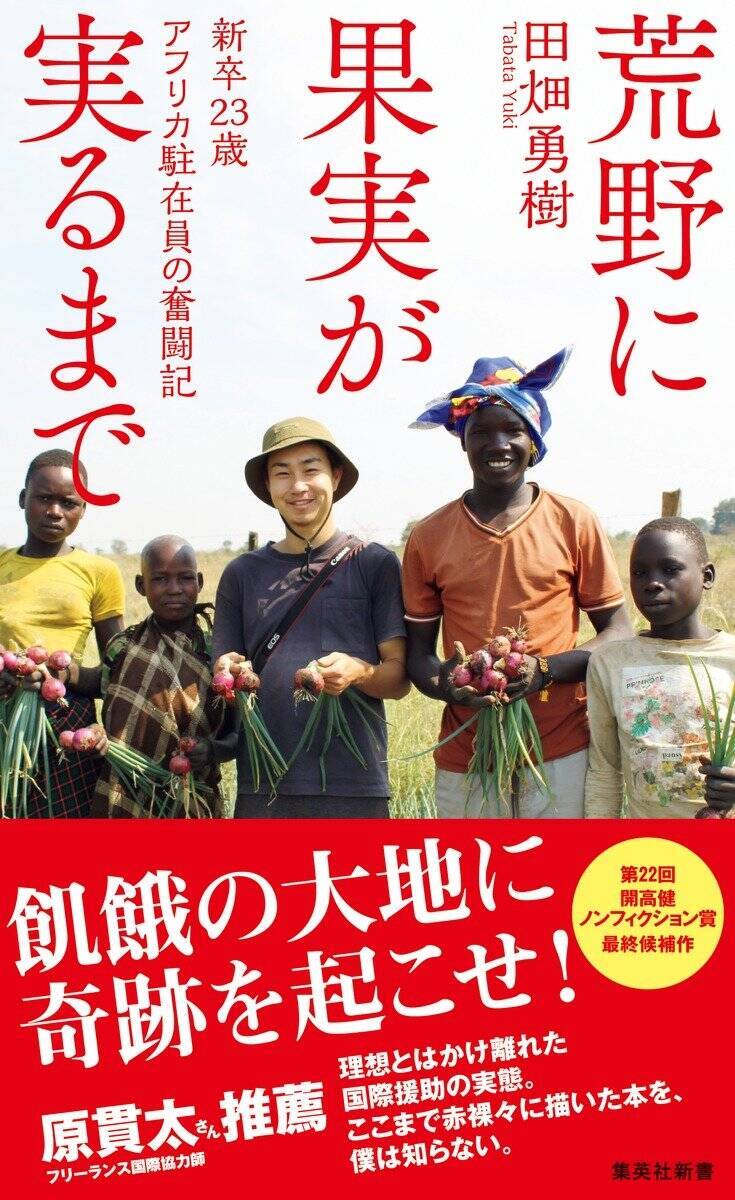

著書『荒野に果実が実るまで 新卒23歳 アフリカ駐在員の奮闘記』より一部を抜粋・再構成し、現地住民たちと分かち合った収穫の喜びの瞬間を紹介する。

平和の果実が実る時

10月に入った。季節は雨季から乾季へと移り変わっていく。今シーズン最後のサービスだと言わんばかりに、天は何度かに分けて大地に大雨をもたらした。おかげで収穫が危ぶまれたトウモロコシをはじめとする穀物も、無事に収穫を迎えることができた。

特に成功したのはゴマだった。

透き通った甲高い歌声が農場全体に響き渡る。弾けるような笑顔で鎌を握り、ゴマを収穫する女性たちの姿がそこにある。3ヶ月半、天が雨をもたらしてくれるように祈りを捧げては、農地を耕し、種を蒔き、雑草取りに励んだ結果がようやく目に見える果実となって農地を彩った。

茎に鎌を引っかけ、1本1本、茎を傷つけないよう大切に刈り取っていく。主要穀物の1つであるゴマをついに収穫することができたのだ。

収穫後には茎を器用に折り曲げて、いくつもの束を作っていく。その後はその実が完全に乾燥するまで、灼熱の太陽のもと積み上げるように日干しをして保存する。

遡ること3ヶ月半、あれはまだ季節が雨季の真っ只中だった頃のこと。大量の雨が一気に降り注いだ後、水浸しでぬかるんだ農地の中に蒔かれた小粒の種は、強く生き残り、何倍もの果実となって私たちを祝福してくれていた。

わずか2キログラムのゴマの種から、大量の果実が実った。あるグループでは推定30キログラム以上の収穫だった。これで来季は、メンバーそれぞれが個人の農地に作付けするのに十分な種子量になる。私たちの目指す、在来種の種を守る仕組みが機能する予感がした。

私たちの穀物種子はどれも何世代にもわたって作付けを繰り返すことができる在来種だ。灌漑を利用して、種子を拡大生産し続ける。より多くの住民が在来種を確保できるようにする。

その種から生産した収穫の一部をまた種として保存する。このサイクルが続けば自給自足ができる。

たった一度の作付けで10倍以上になったゴマの種子。平和の種から平和の果実が実り、そこから穫れた大量の種子がより多くの人々を養う原資となっていく。

論争の的になっていたトウモロコシも、幸運なことに無事収穫できた。作付けが遅れ、ひどい虫食いに遭ったこともあり、想定したほどの収量には満たなかったけれど、それでも収穫できたことに大きな価値があった。トウモロコシの果実をむしり取り、満面の笑みで写真を撮ってくれと言う女性たちを見ると、私も本当に嬉しかった。

穀物の収穫は違った

このトウモロコシだって何世代にもわたって種子を保存し、作付けすることができる在来種だ。来シーズンは種子を買う必要もない。わずかながらの果実から保存した平和の種をまいて、住民たちの自給食料を確保できるよう、再チャレンジしていきたい。

私はこの1年半で、感動する心を失ったのではないかという不安にかられていた。計画通り進まないプロジェクトにおいて、何度も期待しては裏切られ、背伸びしては後悔するといった経験を繰り返した。そして私の感情は、以前ほど小さな出来事で大きく振れることがなくなっていた。

貯水池が完成した時も、水が満杯になった時も、感動はするのだけれど、無事に完成してよかったという安堵が高揚感を抑えつけてしまっていた。

しかし、穀物の収穫は違った。約4ヶ月という紆余曲折のあったシーズンが終わり、畑に蒔いた種子が果実となって収穫される。この自然の循環が私にとっては革命的なことだった。

食料であれ、モノであれ、何かを1から作るというプロセスは簡単なことのように思えて、複雑な波のある航海のように激しいうねりを伴う一大イベントなのだ。

女性たちの弾けるような笑顔。喜びの歌声。私の心はプロジェクト開始以降、最も揺さぶられていた。端的に言ってそれは感動だった。私は彼女たちのおかげで感動する心を取り戻すことができた。「収穫」というごく普通の事象が、とにかく嬉しかった。

この地域がよりよい方向に進んでいく

女性たちとともに収穫物の一端を大事に抱え上げ祝福し合う。それがこれまでの苦労の中で流した汗や涙の結晶だと思えば、特別な重みを感じないわけにはいかない。

小さな変化を積み重ねることが、少しばかりよい未来に繫がっていく。この活動を続ければ、この地域がよりよい方向に進んでいくことを私はまた確信する。

すぐ隣の区画では、灌漑用のパイプやドリップラインの敷設工事が進んでいる。ドリップラインと呼ばれる等間隔の小さな穴を持つチューブホースが畑に敷かれていく。その穴から作物に対して水を滴り落とす点滴灌漑と呼ばれる仕組みだ。

雨季から乾季へと移り変わっていく9月には、再び大雨が降り、一時は蒸発が深刻だった貯水池は再び満杯になった。いつでも畑に水を送る準備はできている。

5月に開始した住民への農業研修。穀物の生産、収穫、野菜栽培の開始と、長い時間をともにしてきた中で、住民たちとの信頼もゆっくりと着実に育まれてきた。野菜の苗が育っている様子を見て、ある支援対象者は語った。

「最初は野菜栽培なんてできないと思っていた。発芽することも期待していなかった。

以前はお腹を手でさすりながら「お腹が空いて力が出ない」と顔の濡れたアンパンマンみたいなセリフで食べ物を乞うてきた住民のおねだりも、あまり目につかなくなっていた。

彼らの顔つきは明らかに、プロジェクト開始当初とは変わってきている。彼らは今、農場に実った果実を通して未来にその視線を送っている。

文/田畑勇樹

荒野に果実が実るまで 新卒23歳 アフリカ駐在員の奮闘記

田畑 勇樹

23歳若者の挑戦

大学卒業と同時にNPOに就職しウガンダに駐在した著者は、深刻な飢えに苦しむ住民たちの命の危機に直面。

絶望的な状況を前に、住民たちがこの荒野で農業を営めば、胃袋を満たすことができるのではないかと思い立つ。

天候とのたたかいや政治家たちの妨害など、さまざまな困難に直面する著者。

当時の手記を元に援助屋のリアルを綴った奮闘記である今作は、2024年第22回開高健ノンフィクション賞最終候補作にも選ばれる。

「不可能なんて言わせない」、飢餓援助の渦に飛び込んだ23歳が信じた道とは?

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)