ウクライナ戦争の影響で世界的に小麦の価格が高騰している。そのあおりを受けて、アフリカ・ウガンダの最貧困地域では餓死者が出るほど食料が行き渡らなくなっている。

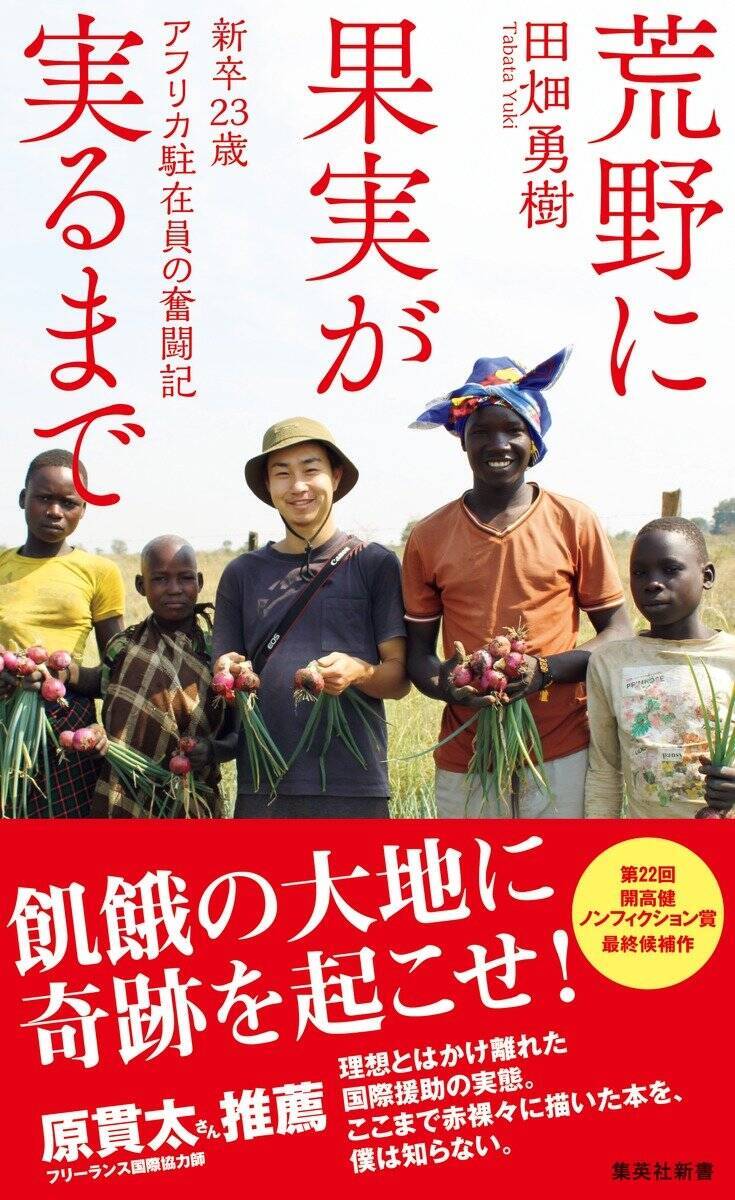

書籍『荒野に果実が実るまで 新卒23歳 アフリカ駐在員の奮闘記』より一部を抜粋・再構成し、畑を作ることよりも大事な支援プロジェクト成功の秘訣を解説する。

援助によって与えられた畑は報酬なしには耕さない

さらに季節は進み、乾季に入った。灼熱の太陽が農地に熱気を降り注いでは乾いた強風がその熱気を吹き払い、ほんのひとときの涼しさを私たちに提供する。そして時々気まぐれに鳥が鳴いている。そんな普通の日々が続いていた。

私たちのチームには今、首都から呼んできた灌漑農業の専門家アイザックが帯同している。今週はそのアイザックが講師を務める、灌漑の使用法に関する研修が開催された。

目の前にはいつも通り、農作業に励む住民の姿がある。ある者はこれから野菜の苗を移植するための畑に牛糞堆肥を撒き、ある者はその畝をならす。彼らは主体的に役割分担を行い、自らの畑を整えていた。

照りつける太陽を嫌うこともせず、ただただ必要なことに集中していた。

アイザックと私は彼らを眺めながら、小一時間ほど雑談のような真面目な話を繰り広げた。

「僕は正直驚いている」とアイザックは言った。

「僕が今見ているのは、専門家としてここに来ることが決まった時に想像したような景色では決してない。カラモジャで灌漑農業だなんて、最初は耳を疑っていたんだ。でもいざ来てみたら、住民はいつも農場に出てきて協力して農作業に励んでいる。日雇い労働とは違って、僕たちからお金をもらえるわけでもない。これは結構不思議なことなんだ。なかなか農民グループとしては稀有だよ」

アイザックは農業普及系の会社に7年間勤めていた。ウガンダ全国を回って灌漑設備の工事や農民への灌漑研修を行ってきたベテラン技術者だ。彼の言葉は意外なものだった。

「あなたの知る農民グループとは?」と哲学的な質問をするみたいに私は尋ねた。

「彼らは自分たちの畑を耕す。でも援助によって与えられた畑は報酬なしには耕さない。

成功の秘密

「ちゃんと成果を出している農民グループだってあるでしょう」

「もちろんだ。でもとても少ない。そしてそこには農民を支援する側の問題がある」

アイザックは続けた。

「会社にはノルマがある。予算がつく代わりに研修の実施回数や、種子の普及件数とか。それによって評価され、昇給する。だから研修はとても便宜的でつまらないものになる。僕は今までウガンダ国内で多くの農民グループと接してきた。

学びたいという強い意欲を持った農民たちもたくさんいた。

設備が故障すると、正しい使い方を習得していない農民は修理ができず放置する。そういうことが山ほど起きている。灌漑設備を管理することはそんなに簡単じゃない。本来はもっと時間が必要だ」

アイザックは珍しくよく喋った。

「首都から来た灌漑設備の建設業者だって驚いている。どうして命令せず、強制せず、対価提供もせず、農民たちはプロジェクトに参加しているのかと聞かれたよ。そのユニークさの源泉はどこにあるのかってね」

「それで君はどう答えたんだい?」私は純粋に答えを知りたかった。

「それを今、学んでいるところだ」と彼は微笑んだ。

「なんだ、お茶を濁すのか」

「ユウキはどう思う?」とアイザックは逆質問で返してきた。

私は頭の中で考えを巡らせた。もし成功の秘密があるとしたらそれは何だろう。第一、私は目の前にいる彼ら以外に農民グループを知らない。だから何かと比較して、安直に語ることはできない。私たちはまだ駆け出しだ。もっとハイレベルな農民グループはたくさんある。

でも、私たちの支援対象者だって負けてないような気もする。どうしてそう思うんだろう。案外難しい問いだ。それは基本問題の組み合わせなのに、なかなか解けない良問の類いだった。

牛糞堆肥を畑に撒き散らして楽しそうに仲間と話す女性を見つめていると、不確かだけれどそこに何か手がかりがあるような気がした。

アイザックの問いが、まだ頭の中を駆け巡っていた。

これは「あなたたちのプロジェクトだ」

「なぜ農民たちは、こんなにも一生懸命農作業に励むんだろう」

それは援助構造の根源にある課題に触れていた。一般に援助屋がプロジェクトを提示すると、住民はよっぽどひどい内容でない限り、基本的に異論を申さない。少しでも自らの利益になるならば、それを歓迎し、援助屋の指示に従う。

それならば「お金をもらえるから参加する」や「時間になったら切り上げる」という農民の思考も理解できる。問題はとても単純で、援助提供者のアプローチ部分にある。

私たちはプロジェクト開始時から、これは「あなたたちのプロジェクトだ」と言い続けた。農地に来るのも来ないのもグループの自由。多大な自助努力を必要とする。それでも参加するなら私たちは毎日農場に来て技術研修を提供する。何度反発されても、そのようにして主体性の尊重を一貫してきたことが1つの成果をもたらしたと思う。

しかし、このスタンスでは、もともとある程度優秀で物わかりのよい住民や、特に関心が高い層だけがアクティブに参加する。

そして本当に支援が必要な─私たちが一番自立支援の対象であってほしいと願う世帯─はしばしば脱落してしまう。

そのような個別訪問を通して「この活動が本当の意味で、彼らのためになる」ということが伝われば、彼らはまた出席する。アパリンもそうだった。「日当なしにプロジェクトが成功することはない」と政治家は口酸っぱく私を説得した。大事なことだから繰り返すけれど、日当がないから成功しないのではなく、日当があるから成功しないのだ。

日当がなくても「これは私の畑なんだ」という意識さえあれば、主体的に農作業に励むのは至って普通のことだから。

楽しむ心

プロジェクトの中で、大きなターニングポイントを1つ挙げるとするなら、8月にあった二者択一の判断を間違えなかったことだと思う。トウモロコシを引き抜いて灌漑設備を導入するか、生き残る保証のないトウモロコシを残して灌漑工事を待つかというあの2択問題だ。

合理的な視点から灌漑工事を早急に執り行うことが明らかに必要だった。しかし住民の多くはそれに反対した。「私たちの畑をこうしたい」というグループの願いに寄り添ったあの日の選択。そこが分岐点となって、彼らの内にあった主体性が一気に溢れ出してきた。

農場では灌漑設備の使い方を学ぶ研修が始まっていた。メンバーも目新しい技術に対して、明らかに興味津々な様子が伝わってくる。灌漑農業を通じて住民の自立を支援する。1年半前に誓った言葉が、長旅を経て、現実のものとなりつつある。

灌漑研修を終えると、すぐにリーダーが舵を取り、グループは農作業に戻っていく。彼らの笑顔を見てふと目頭が熱くなった。何より彼らは楽しそうだった。モチベーションを高めるのには、利益というインセンティブだけではなく、プロジェクトそのもの、すなわち農作業そのものを楽しんでいるかが鍵になる。

楽しむ心がすべてと言いきってもいいかもしれない。どれだけ私たちが自立の重要性を説いたとしても、楽しくなければ続けられるわけがない。

私はアイザックと話したあの農地で、牛糞を撒きながら楽しそうに仲間と話す女性のことを思い出した。「畑は私のものだ」という主体性はとても大事だ。でも主体性は楽しむ心がなければ輝かない。

目の前の営みを純粋に楽しむこと。そう、それだ。私の心は宝のありかに気づいた少年のそれみたいに、物事の核心を発見した興奮を感じてなかなか冷めやらなかった。

楽しむ心に着火するように活動設計することが一番大事なのだ。それは私たち一人ひとりにも当てはまる。支援対象者の楽しむ心に触れられるよう、スタッフ一人ひとりがプロジェクトを楽しまなければならない。そしてスタッフが楽しんで働けるような環境を作るために、私自身が一番楽しむ心を忘れてはいけない。

文/田畑勇樹

荒野に果実が実るまで 新卒23歳 アフリカ駐在員の奮闘記

田畑 勇樹

23歳若者の挑戦

大学卒業と同時にNPOに就職しウガンダに駐在した著者は、深刻な飢えに苦しむ住民たちの命の危機に直面。

絶望的な状況を前に、住民たちがこの荒野で農業を営めば、胃袋を満たすことができるのではないかと思い立つ。

天候とのたたかいや政治家たちの妨害など、さまざまな困難に直面する著者。

当時の手記を元に援助屋のリアルを綴った奮闘記である今作は、2024年第22回開高健ノンフィクション賞最終候補作にも選ばれる。

「不可能なんて言わせない」、飢餓援助の渦に飛び込んだ23歳が信じた道とは?

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)