1992年に亡くなった日本を代表する社会派ミステリー作家・松本清張。その作品群は今なお読み継がれ、何度も映像化されるほどの人気を誇っている。

『松本清張の女たち』 (新潮社)より、一部抜粋、再構成してお届けする。

本書には、松本清張作品のストーリーやトリック、犯人等が記されている箇所があります。ご了承の上、お読みください。

清張作品に見る女の「適齢期」

『黒革の手帖』は、松本清張作品における水商売ものの代表作であると同時に、オールドミスものの代表作でもある。

主人公の元子は、30半ば近くで独身の銀行員。当時としては十二分にオールドミスだった。当時の女性は、就職してもキャリアを積むことができたわけではなく、補助的業務ばかり。何十年勤めようと出世はできない状況に見切りをつけた彼女は、銀行から金を奪い、水商売の世界へ漕ぎ出していく。

ちなみに「オールドミス」とは、結婚するのに適当な年齢である「適齢期」を過ぎても独身でいる女性を意味する昭和語である。

昭和時代には、「オールドミス」のほかにも、「お局様」「嫁かず後家」といった、独身女性を揶揄する用語が多数存在していた。

その後、女性の高学歴化が進み、就業率が高まるとともに晩婚化も進行すると、適齢期という感覚は消滅していく。昨今は、結婚しようがしまいが本人の自由という感覚も強まり、独身でいることを揶揄する言葉の使用も憚られるようになってきた。

しかし清張のその手の作品群を、現代風に「おひとりさまもの」と呼ぶのでは、どうにもピリッとこない。ここは当時の言葉を借りて「オールドミスもの」と呼ぶことにしたい。

清張作品を読んでいると、当時の女性は適齢期に縛られて生きていたことがよくわかる。女性の適齢期は20代前半であり、20代後半になるともう、オールドミスだった。

たとえば、連作短編集『絢爛たる流離』の「夕日の城」には、25歳で独身の、澄子という女性が登場する。彼女のところに、地方の素封家の長男との見合い話が舞い込んでくると母親は、

「お前も来年は二十六歳だ。そろそろ縁談も後妻の話がくることになりそうだ。これが最後のいい機会だし、今まで辛抱して待っていた甲斐があった」

と喜ぶのだ。

澄子は見合い相手と結婚したものの、しばらくすると、夫がある重大な問題を抱えていたことを知る。そのせいで彼は結婚ができずにいたのだが、澄子が二25歳ということで、結婚を焦っているに違いないと、白羽の矢が立ったのだろう。

結局澄子は離婚し、彼女の人生はそこから転落していくことになる。

娘を結婚させることをしばしば「片付ける」と表現した時代

また短編「年下の男」の主人公である加津子は、電話交換手として新聞社に勤める35歳。18歳で就職し、結婚しないまま17年間、仕事を続けている。

彼女は30歳が近くなった頃には、すでに、結婚を諦めていた。頼ることができるのはお金だけ、とせっせと貯蓄に励んでいたのだが、ふとしたことから年下の恋人ができる。しかし、やがて彼が若い女と遊ぶようになったのを知った時、彼女は彼を……。

両作品が発表された1960年代、女性の平均初婚年齢は24歳台であり、20代前半で結婚する人が多かったものと思われる。

独身女性は26歳にもなると「後妻の話」が来かねなかったり、20代末期でもう結婚を諦めたりしていたのだ。

清張が男性であることを考えると、清張の個人的感覚として「二十五歳を過ぎた独身の女」に対して、ことさら「薹(とう)が立った」感を持っていたのかもしれないが、いずれにしても独身女性にとって25歳は、深刻な意味を持つ年齢だったのだ。

今であれば、20代後半の女性が独身でも、何ら不思議ではない。令和5年(2023)時点での女性の平均初婚年齢は29.7歳であり、昨今の女性たちは、60年前の女性が結婚を諦める年頃になって、ようやく結婚していく。

60年代は、女性は就職しても、結婚したら退職する人が大多数だった。30歳を過ぎて勤め続けても、『黒革の手帖』の元子のように出世は望めず、仕事のやり甲斐も感じられず、“職場の花”としての価値は暴落し、どんどん居づらくなっていったのである。

となると実質的に、女性が一生食べていく方法は、ほぼ結婚に絞られていた。昭和40年(1965)には、「夫婦のうち一方が働き、子どもが2人いる4人世帯」を「標準世帯」とした年金制度ができている。

男性が外で働き、女性が主婦としてそれを支えるという家族モデルを国も推進していたのであり、若い女性は生鮮食品かのように、早めに出荷されたのだ。

当時の親たちは、

「うちの娘も二十四、早く片付けなくては」

「娘がやっと片付いて、肩の荷がおりました」

などと、娘を結婚させることをしばしば「片付ける」と表現していたが、独身の娘という腐りやすい存在を、適当な時期に結婚させなければならないというプレッシャーが、その言い方からは感じられよう。

瘦せ型の「黒いオールドミス」

水商売の女性のみならず、オールドミスもまた、清張の“好物”である。

水商売の女性と同様にオールドミスも、当時まっとうとされた女性の生き方から外れた存在だったからなのだろう。主役・脇役を問わずちょくちょく小説に顔を出すのだが、彼女たちは大きく「黒いオールドミス」と「白いオールドミス」とに分けることができる。

清張が描くオールドミスには、二つの型があった。

一つ目は、体型は瘦せぎす、顔は不細工、性格は勝気で守銭奴、というもので、その三拍子が揃ったオールドミスを「黒いオールドミス」と呼びたい。黒いオールドミスは、清張が生み出したオールドミスの中では、多数派を占める存在である。

魅力の無い女を清張が書く時、その女はたいてい、瘦せぎすである。それはオールドミスに限ったことではなく、夫に不倫される古女房など、男性との縁が薄い女や愛されていない女は皆、瘦せている。対して、性的にお盛んな女性は皆、ほどよく脂肪の乗ったムッチリ体型なのだった。

黒いオールドミスたちは長い会社生活の間、容姿の美しい女性や若い女性ばかりちやほやされ、結婚という幸福を摑んでいくのを横目で見続けている。次第に自身の容姿は衰え、性格もねじれていくのであり、前出「年下の男」の加津子のように、頼れるものはお金だけ、となっていく。

爪に火を点すような節約生活でコツコツ金をためる彼女たちは、社内で高利をとって金を貸すという副業を、しばしば行っている。その様子が女性としての魅力をますます削いでいる、と描かれる彼女たち。

この時代、オールドミスは堂々と揶揄して良い対象だったのであり、晩婚化が進んだ世に生きる者としては、彼女たちへの同情を禁じ得ない。

たとえば、中編「馬を売る女」の主人公・花江は、秘書として小さな会社に勤める独身の31歳。やはり瘦せ型で、目は「眼鏡をはずした近視のように細く」、頰骨が出て、髪は縮れ気味、「男性に魅力を感じさせることの少ない独身女の典型」という書かれようである。

彼女もドケチであり、社内金融を営んでいるのだが、彼女の副業はそれだけではなかった。勤務先の社長は馬主であり、競馬関係の電話がよくかかってくるため、花江は秘書の立場を悪用して、その電話を盗聴。馬の情報を競馬好きたちに流して、情報料を得ていたのである。

彼女は相当なやり手であり、今であれば起業の一つもしていたのではないかという気がするが、しかし副業がアダとなり、結果的に殺されてしまうのだった。

古今の名作において金貸しは殺されがちだとはいうものの、哀れな最期である。

文/酒井順子

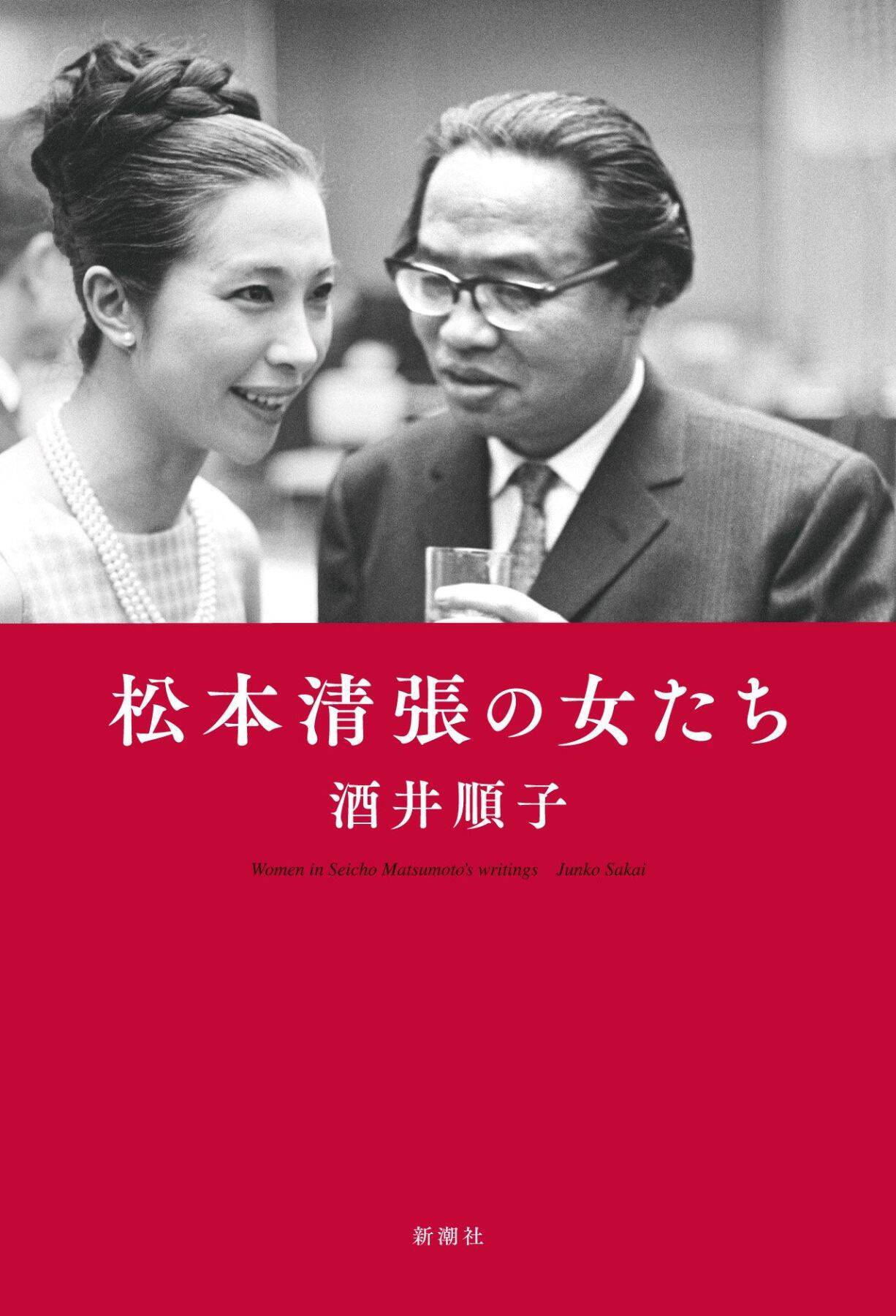

『松本清張の女たち』(新潮社)

酒井 順子

雑誌の個性に合わせて作品を書き分けた松本清張が、アウェイの女性誌で書いた小説群に着目。そこに登場する女性主人公たちを、お嬢さん探偵、黒と白の「オールドミス」、母の不貞、不倫の機会均等といったキーワードを軸に考察し、昭和に生きた女たちの変遷を映し出すと同時に、読者の欲望に応え続けた作家の内面に迫る。

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)