「聖地巡礼」といえば、今やアニメの「聖地」巡りのこと。アニメファンによる活動の一ジャンルとして定着している。

「アニメ聖地巡礼」の始まり

――アニメの聖地移住をテーマに研究されているそうですね。

千葉郁太郎(以下、同) 私はアニメ聖地移住(以降、聖地移住)を「アニメ聖地巡礼(以降、聖地巡礼)を通して、その街自体や地域の人々が好きになり、移住を決意すること」と定義しています。アニメの聖地巡礼研究は、これまでに数多くの論文が発表され、関連する本も何冊か出版されています。

聖地巡礼の始まりは諸説ありますが、90年代後半からアニメ(や漫画)に登場した場所を旅することが一部のファンに楽しまれてきました。

2007年にテレビ放映された『らき☆すた』では、舞台となった埼玉県旧鷲宮町(現・久喜市)の鷲宮神社などにファンが大挙して訪れるなど、これまでにない盛り上がりを見せました。

そして2016年に映画公開された『君の名は。』では、いわゆる「オタク」ではない一般層まで、舞台となった東京都新宿区の須賀神社や岐阜県飛騨市を訪れ、社会現象になりました。

その結果、「聖地巡礼」というワードが同年のユーキャン新語・流行語大賞のトップテンに選ばれ、今では聖地巡礼という趣味も「市民権」を得たと言ってもいいでしょう。

一方で聖地移住は2020年代以降に注目され出した現象です。聖地巡礼でも特に盛り上がりを見せている2012年テレビ放映の『ガールズ&パンツァー(以下、ガルパン)』の舞台・茨城県大洗町、2016年テレビ放映『ラブライブ!サンシャイン!!』の舞台・静岡県沼津市は、両街とも聖地移住者が100名以上いると言われています。

この他にも日本各地の聖地巡礼ファンが訪れる街に聖地移住者の存在が確認されています。

――みなさん、どんなところに魅力を感じて移住されるのでしょうか。

聖地巡礼では、大多数のファンはアニメに出てきたスポットを見たくて、あるいは写真に収めたくて舞台となった街を訪れます。人によって異なるかもしれませんが、アニメに出てきたスポットだけを巡って満足するのは最初の3回ぐらいまでではないでしょうか。

それ以上繰り返し訪れるのは、「そこがアニメに出てきたから」という以上の理由があるからだと思います。

アニメに出てこなくても、他のファンたちがまだ発掘していない名所や地元の名店を見つけてみたい。推しキャラクターたちの存在を現実の街で感じたい。通ううちに仲良くなった地元の商店主さんに定期的に会いに行きたい。

色々な理由がありますが、なぜファンはリピーターになるのか。それは「その街が好きだから」の一言に尽きます。ファンの中にはアニメに登場した街、つまり聖地を第二の故郷と公言する人もいます。そうした街に対する深い愛着が「ここに住みたい」という感情につながることは、それほど不思議なことではないと思います。

聖地移住の成功例は?

――移住してうまくいく人、いかない人がいると思いますが。

聖地移住は一般的な地方移住と比較すると、割とうまくいく確率は大きいのではないかと考えています。なぜなら聖地移住者の皆さんの入り口は聖地巡礼で、少数の事例は除いては、数年間、聖地巡礼を重ねているうちにその街自体が好きになり、移住を意識しだすからです。

その点、「地方に移住したい」という漠然とした気持ちから始まって、移住地を探してマッチングを重ねる一般的な地方移住とは少し異なるのではないかと。聖地移住は「その土地ありき」なんです。

移住前に地域のことをどれだけ知ったかが移住の成否を分ける、というのは皆さん口をそろえて言うことですが、聖地巡礼からの聖地移住はその点でもアドバンテージがあるのではないかと思います。

聖地巡礼ファンのようにリピーターとなり、地域活動などにボランティアとして参加したり、地域と関係をもつ人々のことを「関係人口」と言います。関係人口は「観光以上、移住未満」とも言われています。

例えば『らき☆すた』ファンが地元・鷲宮の祭りで「らき☆すた神輿」を担ぐなど、地域との深いかかわりを10年以上も続けています。聖地移住はこうした「関係人口」から「定住人口」への望ましいステップアップの典型例ではないかと思うんですよね。

その意味では聖地移住でうまくいっている方は、「『〇〇』というアニメが好きだから」という気持ち以上に、「この(聖地の)街とそこに住む人々が好きだから」という気持ちが強いです。だからこそ、移住後も自治会などの地域活動に協力しますし、地元の方からの信頼も厚いように思えます。

逆に単にアニメが好きだからという理由だけで移住してしまうとどうなるでしょう。

そこで移住してからもアニメファンとだけつるんで、地域の付き合いを疎かにしていたら孤立してしまいますよね。また、「アニメで地域を盛り上げたい」という思いだけが先行して地元の感情を考慮に入れないと、地域で「浮いた」存在になってしまいます。

バランスよく、自分の好きなコンテンツと地域のリアルを見つめる視点が必要ではないかと思います。

地縁や血縁に代わる新しいつながり「趣味縁」

――アニメが地域活性化の一翼を担っていると。

この点は本書でも触れましたが、「聖地巡礼で経済効果〇〇億円」と経済効果を声高に宣伝することには慎重でなくてはなりません。

聖地巡礼や聖地移住が地域にどのような効果を及ぼすか、ということを考える上で、金銭や人口というハードの面だけではなく、シビックプライドやコミュニティというソフトの面に注目する必要があります。

シビックプライドは「土地に対する住民の誇り」のことで、今住んでいる街に対する人々の思いです。私の経験上、住民のシビックプライドを感じる街は「いい街だった、また来たい」と思いますが、感じない街は「もう来なくていいかな」と思ってしまいます。

聖地巡礼で地方の街を訪れると、地元民はよく「こんなところに来てもなにもないよ」と言われますが、地元民が自分の街の魅力に気付いていないことが多いのです。もちろん、気付いているうえでの単なる社交辞令かもしれませんが。

聖地巡礼・移住では、アニメに登場したスポットにとどまらず、隠れた名所や郷土史を調べ上げて地元民を驚かせるようなファンもいます。

地域活性化には「よそ者」の視点が重要だといわれますが、地元民にとっては当たり前すぎて気にもかけなかったものが、実は価値あるものだった、というのはよくある話です。

ある鷲宮の地元民が言っていたことが印象的です。これまで地元のことを「大宮から30分くらい電車で行ったところ」と説明していたのが、「あの『らき☆すた』というアニメで有名な鷲宮」で通じるようになり、自分の街にプライドを持った、とか。アニメが住民のシビックプライドを高めた好事例といえるのではないでしょうか。

コミュニティの重要性は「コミュニティはなぜ必要なのか」というそもそも論に立ち返る必要があります。

2011年は東日本大震災という未曽有の災害の年として記憶されていますが、「絆」という言葉が流行したように、人々の連帯の精神に希望を見た年でもありました。困った時はお互い様、という人々のつながりを「社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)」と呼び、地域社会にとってプラスの効果をもたらすことが様々な研究で明らかになっています。

逆に現代は社会関係資本が失われ、孤独死や貧困、自暴自棄的な無差別殺人事件が社会問題になっています。コミュニティは私たちが健康かつ文化的に暮らしていくためのセーフティーネットなのです。

地方にも地縁や血縁といったコミュニティがありますが、止まらない人口減少と高齢化により急速に弱体化しています。そこでこうした地縁や血縁に代わる新しいつながりとして期待されるのが趣味を媒介としたつながりである「趣味縁」です。

「趣味縁」の例を挙げると、市民吹奏楽団やバンド、アニメファンなどが集まる同好会があります。聖地巡礼を介したファン同士のつながりや、ファンと地元民のつながりも趣味縁ということができます。

趣味縁は確かに地縁や血縁に比べると結束性が弱いものですが、出身や年齢、社会的地位という垣根を超え、人々を橋渡しする強さを持っています。

趣味縁をきっかけとした「弱いけど強い」つながりがコミュニティを作り、聖地となった地域で新しい社会関係資本を育てるきっかけになればいいなと考えています。

後編に続く

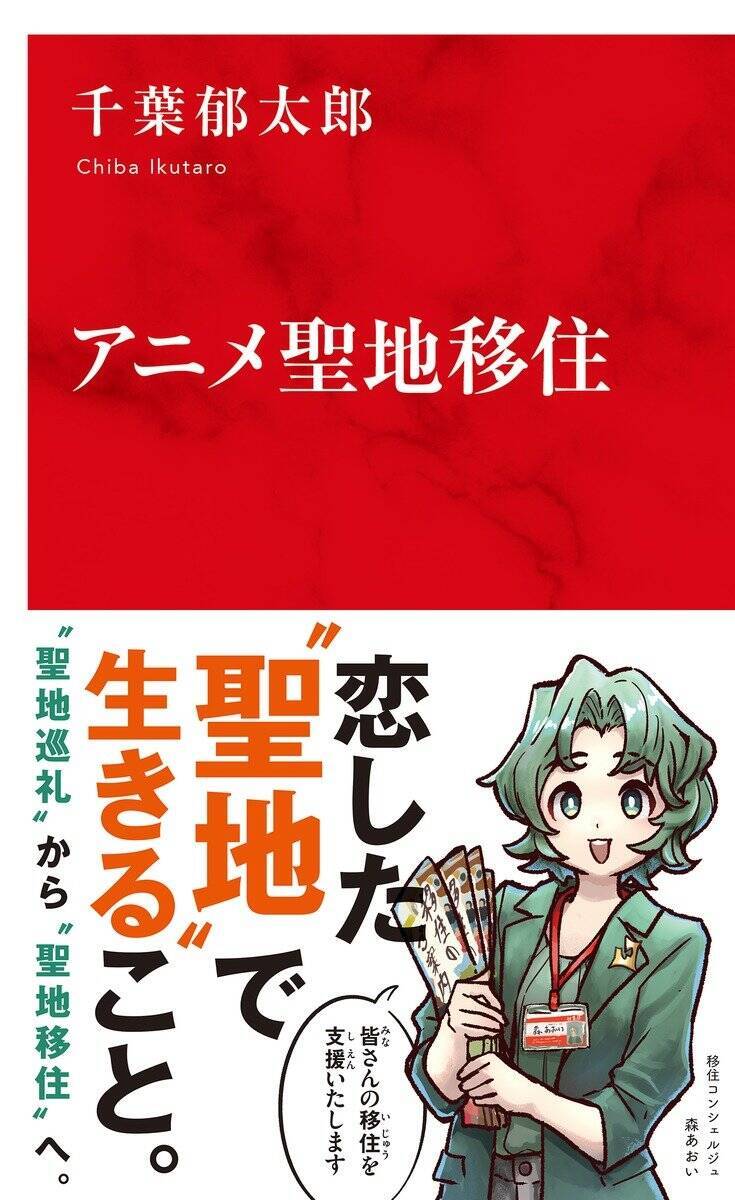

アニメ聖地移住

千葉 郁太郎

恋した“聖地”で生きること。

“聖地巡礼” から “聖地移住” へ。

2016年にヒットした映画『君の名は。』以降、アニメの舞台になった場所を巡るアニメ“聖地巡礼”は社会に広く知られるようになり、“聖地巡礼”はファンによる活動の一ジャンルとして定着した。

さらに近年、巡礼にとどまらず、その土地の魅力に惹かれて移住する人が増えている。この“聖地移住”が、現代人のライフスタイルや地域再生においてどのような意味をもつのか、その実態に迫る。

【序章より抜粋】

「好き」を中心に生活を設計しませんか、というのが私からの提案です。「好き」の内容がスポーツだろうと農作業だろうとアニメだろうと、そこに優劣はありません。アニメ「好き」を貫き通して住む場所を選び、生活することを決意した人たちを複数取材しましたが、その中で見えてきた幸福のあり方を考えたいと思います。

【目次より抜粋】

序章 恋した「聖地」で生きること

第1章 ライフスタイルとしての「アニメ聖地移住」

第2章 時代はアニメ聖地巡礼から「アニメ聖地移住」へ

第3章 コミュニティ再生と「アニメ聖地移住」

第4章 「アニメ聖地移住」を実現したひとびと

第5章 「アニメ聖地移住」を通して見えた課題と処方

付録 『ラブライブ!サンシャイン!!』の聖地・沼津市の挑戦

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)