「歌声喫茶」が最近、連日満員になるほど人気だという。歌声喫茶とは戦後から1980年代に大ブームになった歌う喫茶店のこと。

ひとつの歌をみんなで歌うことで生まれる連帯感

――歌声喫茶の特徴はなんでしょう。

歌声喫茶はカラオケとは楽しみ方が違います。カラオケはひとりで歌って楽しむもの。歌声喫茶はひとつの歌をみんなで歌います。皆で一緒に歌うことで、歌う楽しみを皆で共有できます。そして共有することで心地よい連帯感が生まれます。それが歌声喫茶の大きな特徴ですね。司会はお客様のリクエストを見つつ、店全体がそんな連帯感に包まれるように選曲して進めます。

――いま都内で歌声喫茶はどれくらいあるんでしょうか?

歌声喫茶は新宿にもう一軒、そして船橋や八王子にもありますが、70人も入れる大きい店はここだけ。ともしびは新宿店だけで営業しています。公民館や喫茶店など様々な場所で開催している歌声喫茶は全国各地にたくさんあるんですが、毎日歌声喫茶として営業している店は少ないです。

――ずっと新宿で営業されているんですか?

戦後に西武新宿の駅前にあった食堂がはじまりです。

ロシア民謡から松田聖子、ZARDまで

――歌う歌の中にロシア民謡が多いのはなぜでしょうか。

今日は70代の人が多いのでたまたま戦後の曲が多いですね。もともと戦後、ロシアから復員してきた方々がロシアで歌を覚えてきて広めたんです。歌声喫茶などでロシア民謡が流行り、それで全国的に歌われるようになった。教科書に載っているので、今ではロシア民謡だとわからない人もいますね。

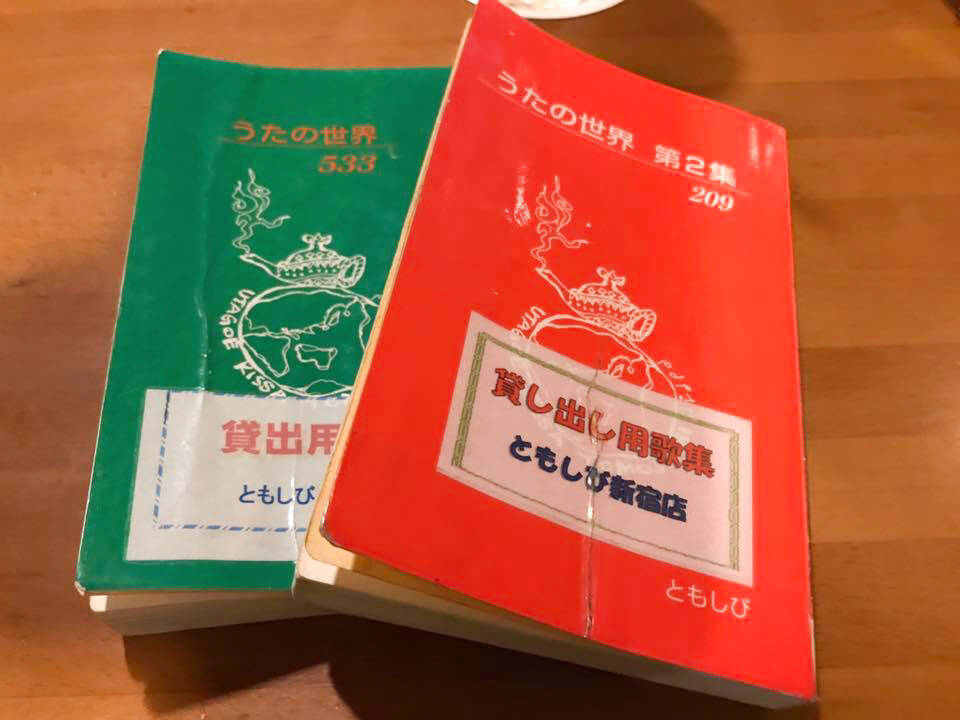

お話している間に歌われていたのは、中村雅俊の「ふれあい」、ZARD「負けないで」一青窈「ハナミズキ」など比較的最近の曲が多かった。歌う楽曲は、ともしび歌集の第一集と二集からのリクエストで選曲するが、司会者が客層を見ながら皆が歌えて共感できる曲を選ぶ場合もある。

歌集の第一集にはロシア民謡やカンツォーネ、シャンソン、日本の童謡唱歌から、昭和歌謡曲やフォークなど。第二集には松田聖子や井上陽水なども掲載されている。

団塊世代の定年退職が契機に

歌声喫茶といえば、集団就職で移住してきた当時の若者が集まる場所というイメージの通り、1955年ごろから流行して1960年代がピーク。そのころから現在まで大規模店で営業しているのはともしびだけだ。

――歌声喫茶が最近、復活した理由はなんでしょう?

団塊の世代が定年退職を迎えて歌声喫茶に戻ってきたのが契機になりました。懐かしい曲をみんなで歌えるので、その場で隣り合わせた人とお友達になったり、みんなで集まったり。ここに来ればみんなに会えるという楽しみもあります。また、昨今の昭和歌謡ブームで、比較的若い方が新しく歌声喫茶を見つけて来ることもあります。そのため、30代~80代まで幅広い年齢層にご利用いただいています。

歌声喫茶が比較的若い世代にも広がりを見せているのは、昭和歌謡ブームが影響しており、学校で歌った合唱曲やフォークソング、アニメソングなどが若い世代にも人気がある。

水・木・金・土の昼間に開催されているワンドリンク付1600円定額制の「お昼のうたごえ」も好評だ。16時以降は歌声チャージが800円(税別)で、飲食もオーダーできる。45分歌って20分休憩を繰り返し、閉店の10時30分までずっと居続けることができる。

――歌声喫茶の一番の魅力はなんでしょう?

ひとつの歌をみんなで共有して楽しめるので連帯感が生まれます。みんなひとりじゃないんだと。そして皆で歌うと気持ちが開放されるので、みんなが仲良くなれるのが魅力の一つでもあります。

自分はフォークブームのころ、ここに友達に連れてこられてそのまま連日通うようになって、いつのまにか働くことになっていました。みんなでともに歌い、元気になって帰っていく。一人で来てもみんなで歌う時間は楽しいですよ。あれから30年以上がたちますが、歌声喫茶の良さは変わりませんね!

同店では歌声喫茶だけでなくさまなざまな文化活動も行っている。毎年春と秋に、上野で行われる1000人規模の歌声イベントや、日本全国で開催する出前歌声喫茶など、活動場所は多彩だ。

また、老舗コーラスグループのボニージャックスが、毎月第一火曜日の昼に、うたごえコンサート「ボニージャックスと歌おう~歌の広場」を開催している。

歌声喫茶の名曲を歌い継ぐ若手コーラスグループのベイビー・ブーは、月に一回ステージをもっている。彼らを通してともしびに来る人も多く、おじいちゃんおばあちゃんから、孫世代にも広がっている。3世代で歌声喫茶に来るというお客さまも少なくない。

昭和の文化としての歌声喫茶が、今の時代に新たな価値を加えて広がっている。これからもこの流れは発展していきそうだ。

(カシハラ@姐御)