プリンストン大学の歴史学の教授、ショーン・ウィレンツがコロンビア大学の学生だった1969年、『The Great White Wonder』というタイトルのボブ・ディランの新しいレコードが突如レコード店に並び始めた。ボブ・ディランにも所属レーベルにもまったく承認されていなかったこの作品は、『ベースメント・テープス』の音源と、1961年から1962年にかけてのディランの初期フォーク時代の非公式な録音が混在していた。「まさに啓示のような体験だった」とウィレンツは語る。「ディランが話したり、ジョークを言ったり、自慢したりしているのを聞くことができたのですよ。偶像の裏にある生身の人間がそこにいた」。

『The Great White Wonder』はあまりに衝撃と話題を呼び、ブートレッグ(海賊盤)業界というものを本質的に生み出すこととなった。そしてこの海賊盤のマーケットではレッド・ツェッペリン、グレイトフル・デッド、ピンク・フロイド、ローリング・ストーンズ、ザ・フーといったバンドの人気が非常に高かったにもかかわらず、市場に出回っていたディランのブートレッグの種類は彼ら全員をはるかに凌駕していた。

「ブートレッグ・レコード。あれはとんでもないよ」。1985年、ディランはキャメロン・クロウ(映画監督・脚本家。1970年代にローリングストーン誌の記者を務めていた)にそうこぼした。「何せやつらは、僕の公衆電話の中での音源も持っているんだ。

1991年、ディランはブートレッグ・シリーズを立ち上げることにより、ブートレッグ業者らを駆逐することにした。この30年間に第16集まで発売し、彼のキャリアの事実上全時代を時系列で網羅しているこのシリーズは、ディランのマネージャーを長年務めるジェフ・ローゼンがすべて監修していた。しかし、この度リリースされた、ディランのごく初期のフォーク時代に特化した『スルー・ザ・オープン・ウィンドウ:ブートレッグ・シリーズ第18集(1956-1963)』の制作にあたっては、そのバトンがショーン・ウィレンツに渡された。

ディラン研究者として名高いウィレンツは2010年に出版された名著『Bob Dylan in America』の著者であるのみならず、子供時代をグリニッジ・ヴィレッジのフォーク・シーンの真っ只中で過ごした生き証人であり、その歴史をこれほど深く理解している人物はほとんどいない。彼は今回当時のすべての録音テープを徹底的に洗い出し、その多くは熱心なファンですら聞いたことのない音源が多数含まれていた。彼はボックス・セットに125ページにも及ぶエッセイも寄稿している。私たちはZoomに飛びつくとウィレンツとインタビューを行い、彼のディラン・ファンとしての長い歴史、ボックス・セットの制作、そして今後登場してほしいと願っているものについて話を聴いた。

『スルー・ザ・オープン・ウィンドウ』開封動画

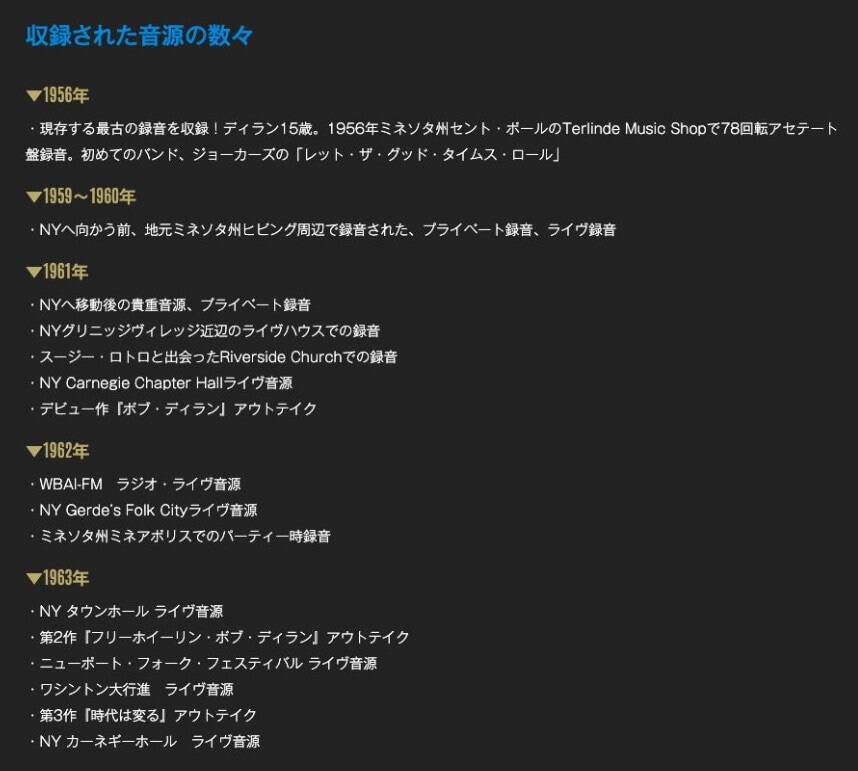

『スルー・ザ・オープン・ウィンドウ』特設サイトより引用

ディランの音楽との出会い

―「ヴィレッジもの」のボックス・セット的なものが出る噂を何年も耳にしてきました。ようやく出るということで胸が躍ります。

ショーン・ウィレンツ(以下、SW):ええ、本当にそうですよね。私が初めて聞いたのは(2023年の)本『Mixing Up The Medicine』(訳注:パーカー・フィッシェル&マーク・デヴィッドソンの共著)の出版パーティでのことでした。会場で噂が流れていて、「おお、それは興味深いな」と言ったものですが、ある意味、人々はこれを永遠に待ち続けていたのではないでしょうか。1991年の『ブートレッグ・シリーズ第1~3集』、いや、『バイオグラフ』(1985年)の頃からずっと、ディランのごく、ごく初期のキャリアには常に強い関心が集まっていましたからね。ようやく私たちは一緒になってこのプロジェクトに取り組むことができた。私の望みですが、昔のヴィレッジの記憶がおぼろげにある年配の方にとっては特に、ノスタルジアへの旅ではなく、過去と現在のギャップを埋めるようなきっかけになるだろうと思っています。

―あなたが初めてボブ・ディランの音楽に接したのはいつでしたか。

SW:彼の名前に初めて触れたのは、彼の音楽を耳にする前でした。と言うのも父が(フォークロア・センターのオーナー)イジー(・ヤング)と彼の話をしていた記憶があるからです。イジーは「この街に素晴らしい新顔がいるんだよ。ぜひ聴くべきだ」と言って、さらに私の父にグリーンブライアー・ボーイズ(Greenbriar Boys)のアルバムをくれたのです。なぜ私にディランのアルバムをくれなかったのかはわかりませんが、彼の名前は聞いていました。

その後『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』が出たときは、ブルックリンの日曜学校の教室にいたことを憶えています。そこには本当に、本当にヒップな、ちょっと年上の女の子がいて、私は言うまでもなく憧れていました。彼女がこのレコードを持って教室に入ってきたのですが、それだけで神々しい感覚でしたね。確か62年か63年のことだったと思います。

―その後、1964年にフィルハーモニック・ホールで彼を観たのですね。

SW:ええ。父が数枚チケットを持っていたので、いとこと行きました。

―そのパフォーマンスから一番強烈に覚えている印象は何ですか。

SW:彼を観たのは頭の中に残っています。ジョーン(・バエズ)も出ていました。彼女はスコットランド帽(訳注:伝統的な縁なし帽と思われる)のような帽子を被っていて、とても奇妙に感じました。彼女をスコットランド系の女性だとは思ってなかったので。

監修を手がける経緯

―ディランの作品の幅広さを本当に理解するには、ファンはブートレッグに頼らざるを得ませんでした。他の大半のアーティストには決して当てはまらないことです。ビートルズを理解したいと思ったら、アルバムでその目的は果たせます。知識を深めるための隠された音源が山ほどある、なんてことはなかったのです。

SW:そうですね。また、ディランはビートルズと違って即興性がありました。

それに誰も聴いたことのない無数の録音や楽曲が存在することを知っていました。そしてそれこそが私たちの聴きたかったものだったのです。私たちは彼がフォーク・ソングを歌うのも、まだきちんと出ていなかった曲も全部聞きたかった。私たちが知っていたよりもずっとたくさんのものが存在しており、ブートレッグはまさにそれを引き出してくれたということです。

―彼が極めて無名なアーティストだった頃から頻繁に録音されていたというのが驚きです。ストーンズ、ビートルズ、ザ・フー、ビーチ・ボーイズの場合はそうではありませんでした。彼らの最初期の音源はあまり存在していません。

SW:重要なのは、ヴィレッジには真のコミュニティが存在していたということです。他の場所にはなかった気がします。もちろんリヴァプールを取り巻く世界はありましたが、ヴィレッジには単なる音楽以上の、真のコミュニティが存在していました。まさにひとつの生き方でしたね。

私たちが持っている録音の多くは、シンシア・グッディング(Cynthia Gooding)がWBAI(ラジオ局)の番組用に録音したものか、誰かがたまたまフォークロア・センターでテープ・レコーダーを持っていたとか、そういう偶然の産物です。しかしグッディングたちは、録音されるべきカルチャーがここにあることを非常に意識していましたから、可能なあらゆる形で録音する心づもりだったのです。そして彼女は非常にいい仕事をしてくれました。

それから、テリ・タール(Terri Thal)のテープもあります。テリはマネージャーでしたが、テープを残していたのです。ヴィレッジはひとつのコミュニティであり、それこそ私たちがブートレッグ・シリーズの中で伝えたいことのひとつです。ディラン本人だけでもなかった。米コロンビア・レコーズ(現・米ソニー・ミュージック)のディランだけでもなかった。ヴィレッジ中で録音が行われていたのです。

―ブートレッグ・シリーズは今までジェフ・ローゼンがプロデュースを手掛けていました。今回はどのようにしてあなたの手に渡ったのでしょうか。

SW:いい質問ですね。基本的に、(今作のことは)噂には色々聞いていましたが、何も進展していなかったように思われました。(ソニーのレガシー・レーベルの元ヘッド)スティーヴ・バーコヴィッツ(Steve Berkowitz)とある日話をしまして、ふたりで「その後どうなってるんだろう?」という話になりました。ジェフ(・ローゼン)にアプローチしてみたところ、色んなことが重なって、気づいた時には私とスティーヴでこのプロジェクトを進めることになっていた。ジェフが私にオファーしてくれて、私は非常に大きな感謝の気持ちを持って、これに取り組むチャンスを受けたのです。

今回はただライナー・ノーツを書くことを超えたものがありました。それは以前もやったことがありましたからね。今回はスティーヴ・バーコヴィッツだけでなく、(プロデューサーの)スティーヴ・アダッボ(Steve Addabbo)ともスタジオに入って、たくさんのことを一緒に作業できる機会がありました。こういうプロジェクトにどう取り組むかについて、たくさんのことを学びました。

―中には以前聞いたことのあるテープもありますが、音質がすこぶるひどい、コピーのコピーということが多くありました。きっとマスターを探し出したのでしょうね。

SW:私はバックグラウンドにはあまり詳しくありません。多くはジェフ(・ローゼン)やパーカー(・フィシェル)(Parker Fishel)のオフィス側の仕事である部分が非常に大きかったです。それでも、私たちは手持ちのテープに手を入れることがたくさんありました。ひとつ例を挙げれば、(1963年7月6日、有権者登録集会が行われた)(ミシシッピ州)グリーンウッドでの音源は、実際は継ぎ接ぎしています。スティーヴが素晴らしい仕事をしてくれましたが、手持ちのものは非常に粗いものでした。「しがない歩兵(Only a Pawn in Their Game)」はテープ1本にフルで録音されているものすらありませんでした。継ぎ接ぎで作り上げなければならなかったのです。という訳で、スタジオでたくさんの作業をする必要がありました。

テープは状態が良いものでも、必ず改良の余地があります。私は一定のクオリティのものを求めて自分の耳で聴いていました。それからスティーヴが自分の求めるものを見極めて、そこから作業が始まりました。彼が技術的な面をすべて担当してくれました。

監修のコンセプトと「最古の録音」

―当初どのようにこの作品をまとめようと考えていたのか教えてください。色々な方法があったと思います。

SW:歴史家としては、まずは時系列ありきです。どこから始めるのか、そしてどこで終わるのか。私たちはミネソタ州の、できるだけヒビング(訳注:ディランが幼少期から高校卒業まで過ごした市)に近いところから始めたいと強く思っていました。既出の音源もありましたが、ジョーカーズ(訳注:ディランが10代の頃組んでいたバンド)のものはほとんど知られていませんでした。15歳のボブ・ディランがいとこや友人とドゥーワップを楽しむ姿を聴けるのは、本当に貴重でした。

始まりを決めるのは簡単でした。問題はどこで終わるかでした。このことについては心の中で逡巡していました。私たちがやりたいと思えば、64年まで網羅することもできました。64年7月のある夜、彼が『アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン』を録音したときの素晴らしいテープがありましてね。そうすることもできました。興味深いテープですし、内容も濃いものでしたから、魅力的なものになったことでしょう。ならばそのくらい先まで採り上げるのか。どこでカットするのか。

カーネギー・ホールを終着ポイントにするべきだということはかなり早く浮上しました。まさに彼がそれ以前にやってきたことの集大成です。その後には大きな転換点があります。(ジョン・F・)ケネディが11月に暗殺され、自身は12月にアレン・ギンズバーグに出会います。彼は非常に大きな転換期にいたので、『アナザー・サイド』が出た頃には、(シング・アウト!誌の編集者)アーウィン・シルバーのような人々が早くも彼に怒りを覚えることになります。まだエレクトリック・ギターを弾いてすらいなかったにもかかわらず。

あのコンサートの音源をリリースするという計画がありましたが、結局実現せずじまいでした。ジャケットは作られたものの、アルバムはリリースされずじまいだったのです。音源の一部は出回っていましたが、それから欠けていたのは、他の曲だけではなく、観客の反応です。一体このコンサートでは何が起こっていたのか。これはひとつのイベントであり、特別な出来事だったのです。

先に行われたのはタウン・ホール公演でした。スーズ・ロトロ(訳注:当時ディランの恋人だった)が非常に的確に描写しています。タウン・ホール公演は何かしら特別なものがありました。観客はタウン・ホール公演で何か特別なものが生まれていることを感じていました。ですが、カーネギー・ホールは別格です。この公演こそ、ボブ・ディランが、ボブ・ディランとして才能を開花させた場所だったのです。その後もまた別のボブ・ディランや、その他様々なボブ・ディランが現れますが、この瞬間はそれまでのボブ・ディランの集大成ともいえるものでした。

―このボックス・セットは1956年、音楽ショップでディランと、彼のいとこと、キャンプ仲間たちが「レット・ザ・グッド・タイムス・ロール」を歌うところから始まります。この音源はどのようにして発掘されたのでしょうか。

SW:その辺の事情はわからないんです。私が詮索してない事がいくつかあります。手にすることができさえすればいい。私にとってはそれで十分です。でもこの音源が見せてくれるのは、まずは彼が初期にドゥー・ワップやリズム・アンド・ブルースに対して抱いていた熱意です。彼はフォーク・シンガーとしてスタートした訳ではなかったんです。15歳の彼がシャーリー&リーやリトル・リチャードなどを歌っているのを聴く以上にそれを示す最適な方法はありませんよ。

文献では読んだことがありましたが、ヒビングでバンドと残した録音については、私の知る限り存在しませんでした。ですから、これは彼の最も初期の姿です。耳を澄ますと彼の声がわかります。ピアノを叩いていて、歌詞を全部、あるいは大半知っているのが彼です。他の2人が何をやっているのかは定かでありませんが、この音楽に対する彼の熱意が伝わってきます。若々しい情熱ですね。グルーヴやそれらしきものを見いだしている訳ではありませんが、心から音楽を楽しんでいます。

ボブ・ディランを理解するには、最初からリトル・リチャードを理解しておかなければなりません。私たちにはそのチャンスがありました。シャーリー&リーの曲を選んだのは、彼らが1956年のあの夜最初に録音したものだと考えたからです。もっとも最初期であり、楽しいカヴァーでもあると思ったので収録しました。

―1960年の「ジーザス・クライスト」のカヴァーについてお話しください。

SW:彼は既に彼なりのやり方でウディ・ガスリーの曲を演奏していました。本人は自分がガスリーのジュークボックスだったと言っていたことがありますが、まさに真実ですね。彼はウディ・ガスリーの曲を歌うことにたくさんの時間を費やしていました。ウディ・ガスリーの曲だけでないにせよ…それについても指摘しておきたいですが、自分なりのやり方で演奏していたのです。スティンソン (訳注:ウディ・ガスリーの作品を出していたレーベル) (のレコード)や国会図書館のテープなど、「ジーザス・クライスト」が最初に登場したときの録音にあるような演奏の仕方ではありません。自分なりのやり方で演奏していたのです。ディランのことをスタート時点から、自分で曲を書き始める以前から理解するには重要なことですね。

彼は模倣には興味がありません。物真似には興味がありません。ヴィレッジの人の多くは物真似に帰結してしまいますが、それはそれで構いません。ごく初期から彼は自分だけのやり方でやることを望んでいた。1960年に自宅のアパートで録音したテープからですらそれがわかります。みなさんにはディランのヴァージョンと、それをご自分が初めて耳にしたときの演奏者のヴァージョンを、ぜひ聴き比べていただきたいですね。ウディ・ガスリーも含めて。

―彼がニューヨークに辿り着いた直後にボブ・グリーソンの自宅で歌った「リメンバー・ミー」を聴くのは最高でした。

SW:そうですね。彼はかなり初期からグリーソン家に出向いていました。これには色々な、何層もの意味があります。というのも、彼はウディ・ガスリーを取り巻くとても魅力的な人々の輪に基本的に受け容れられたということですから。グリーソン家は素晴らしい人々で、彼が本格的に拠点を移しもしないうちから自宅に呼び出していました。また、彼はピート・シーガー、シスコ・ヒューストンといった人々や、「ウディに捧げる歌」に(名前が) 登場する人々とも、すでに早い段階で交流していました。

「リメンバー・ミー」で他のどの曲とも一線を画すのはディランの声です。初期のボブ・ディランとして人々が予想しないようなディランの声です。地元のミネソタにいたときの声にずっと近いですね。ガスリー的な歌い方よりもむしろクルーニング(囁くように優しく歌うこと)しています。今回私たちがやりたかったことのひとつは、ペースを変えることでした。人々を少し困惑させること。初期のボブ・ディランの音や、彼がどのようにしてパフォーマンスの仕方を体得していったか、に対する予測に抗うこと。そして彼はこの曲のような曲を歌うことによって、パフォーマンスの仕方を体得しているのです。

―そうですね。この頃の彼はオーキー(オクラホマ)のアクセントを使っていたと思われがちですからね。

SW:そうですし、その後もしばらく続けていました。ボブ・ディランを理解するには、彼のたくさんの、たくさんの声を理解することなしにはあり得ません。

天才とは作られるものである

―「ベア・マウンテン・ピクニック大虐殺ブルース(Talkin Bear Mountain Picnic Massacre Blues)」は随分早く収録されていますね。彼のユーモアや、新聞に載っていたストーリーを採り上げてあのようなものに変えることができる様子が如実に現れています。

SW:そう、彼は気の滅入るようなストーリーでも、軽快な話に変えてしまうんです。(ティモシー・シャラメ主演の)映画がとらえていなかったもののひとつは、ボブ・ディランのユーモラスな人物像です。実際彼はユーモアがあり、とても面白い人です。いつもジョークばかり言っています。ヴィレッジについて人々があまり理解していないのは、音楽の街だと思い込んでいることです。でも実際には、例えばガスライト(Gaslight)では、ウディ・アレンがキャリアをスタートさせ、リチャード・プライアーやビル・コスビーもいたんです。ヴィレッジの人々はみんなお互いの演奏を聴いていました。この曲でも、曲が実際に始まるまでに4分間くらいのモノローグがあったりします。ユーモアたっぷりに曲の背景を説明して、観客は笑う。本当に面白いんです。

―1961年に彼がミネソタに戻った頃の録音は、ボニー・ビーチャーが手がけた録音もたくさんありますね。それらを聞くのは興味深いものがあります。ニューヨークの人はいつも、その旅から帰ってきてから彼が飛躍的に前進したと言っていますしね。

SW:確かにそうですね。面白いのが、ミネソタの人々は彼が何の変哲もないと思っていたのに、ニューヨークから帰ってくると、飛躍的な進化を遂げたと言います。岐路はどこだったんでしょうね。ミネソタだったのか、それともニューヨークだったのか。

ともあれ、つまるところは、彼が飛躍的に成長していったということです。「成長」という言葉では足りないかもしれません。彼は自分自身を発見し、新しいものを探求し、貪欲に、ものすごく努力していました。これもまた私たちが伝えたいことのひとつです。つまり天才とはただの生まれつきなだけではなく、天才とは作られるものであり、その天才自身によって作られるものなのだと。ここに収録されている録音の多くに、彼が自分のこしらえたものを習得するためにものすごく努力している様子を聞き取ることができます。

―ボブの人生のストーリーは、本人によっても他人によっても多くが語られていますが、彼は語り手としてはまったくあてになりませんよね。今どき伝記作家たちに話をする人々というのは、何度も列挙したことのある非常に古い記憶に頼っているきらいがあり、物語全体がものすごく歪み始めてしまいます。このブートレッグ・シリーズの素晴らしいところは、この時代のストーリーを音楽だけを通じて伝えているところですね。

SW:ある意味、彼が自分の経歴に関してついてきた嘘の多くは面白いものであり続けてきましたけどね。彼はごく初期からこういうことをしています。本当の自分を人に知られたくないからこそ、自分の人となりについての真実を決して誰にも話さないのです。彼は自身のアートを通じて、人に自分を知ってもらいたいと考えています。自身の作品を通じて、人に自分を知ってもらいたいと。そしてそれこそが、私たちが提示しているものなのです。

私が興味あるのは、ボブ・ディランがその日の朝に何を食べたか、なんてことではありません。そんなことは正直、どうでもいいんです。気になってたまらない人たちもいますが、私は関心がありません。でも、その夜に彼が何を歌ったか、メル&リリアン・ベイリー夫妻の家で曲や何か新しいものを生み出そうとして、テープ・レコーダーに何を吹き込んだかは心から気になります。そういうプロセスにこそ興味があるのです。

―これらのパーティ・テープは非常に興味深いですね。彼はコーヒー・ハウスやフォーク・クラブとは全く違うパフォーマンスを行っています。

SW:そう、しかもコミュニティも違いますからね。ミネソタでプレイしているときと、ミネアポリスに戻っているとき、相手は学生時代の旧友たちです。彼と音楽と一緒に育ってきた人々です。中でもトニー・グローヴァーのことを思い出します。彼はみんなに、自分が都会でやってきたことを見せつけていました。ウディ・ガスリーに会ったことをとても喜んでいた彼は、「ああ、僕はウディに会ったんだ。本当に素晴らしいことだ」と書き綴っていましたから。

でも同時に、これは彼が自分の技を磨いている話でもあり、周りの仲間たちも自分たちの腕を磨いているんです。特にトニーみたいな人たちはね。だからこれは、友人同士の集まりでありながら、お互いに自分の腕前を見せ合う場でもある。自分が何をできるか、何を吸収してきたかを示す場でもあるんです。一方通行ではありません。ボブが友だちに自分の経験を見せているだけではないのです。ここにいる人たちは事情を知っている人たちで、実際その多くは彼のことを負け犬のような、模倣者のようなものと考えていました。そんな彼が戻ってきて彼らに見せつけて、彼らも知っていることを彼に見せつけてといった感じで交流しているのです。

音楽でだけでなく、実際言葉でもそうですね。テープに収録できなかった部分もあったんですが、例えばポール・ネルソンとの、フォーク・ミュージックの本質についての素晴らしい会話もあります。もう一緒に暮らしてはいないものの、一緒に育ち、互いを信頼し、深い愛情を持っている人たち。しかも、お互い成長しながら学び合っている相手でもあります。その関係性もテープから伝わってくるんです。

―あなたは彼がジョン・ハモンドと行なった初めてのアルバム・セッションからの録り下ろしテープを一通り聴いたのですよね。彼はそれまで自分の曲をスタジオで録音したことがまったくありませんでしたから、興味深いものだったことでしょう。彼にとってはとても異質な環境だったということで。

SW:もちろんです。しかもジョン・ハモンドという偉大なジャズ・プロデューサーにとっても、フォーク・ミュージックは門外漢のようなものでしたからね。「いつも悲しむ男(Man of Constant Sorrow)」のリハーサル音源がありますが、ジョン・ハモンドがこの曲に戸惑っているのがわかります。ともかく二人で学びながら録音しているんです。

これらのテープで特に印象に残ったのは、61年の1月から11月にかけて彼が学んだことの多さです。スタジオに入ったとき、最初のアルバムは”初歩的な試み”だとか”未成熟な作品”と考えられがちですが、全然違います。まずウディ・ガスリーのジュークボックス・トークのために、ボブ・ディランはウディ・ガスリーの曲を録音して発表したことはありません。アルバムには彼自身の曲が2曲入っています。でも僕が一番気に入っているアウトテイクは、ウディ・ガスリーの曲「ランブリン・ラウンド」を歌っているものです。とにかく圧倒的に素晴らしいパフォーマンスですよ。

彼はほぼ毎日成長していて、以前とはまったくの別人のようです。曲に入り込む力は格段に増していて、以前からやりたかった入り方を、8か月かそれ以上の時間をかけて自分で身につけたんです。

ブレイクスルーまでの試行錯誤

―1962年4月のガーディーズ(・フォーク・シティ)公演のテープは実に類まれなものがあります。完成してもいなかった状態の「風に吹かれて(Blowin in the Wind)」を聞くことができますからね。このテープが存在しているなんてすごいことですよ。

SW:そうですね。しかも録った人は誰も知らないのですよ。私たちは突き止めようとしましたが、いわゆる匿名のもののひとつでしてね。知っていると主張する人々は間違いなくいるでしょうけれど、追跡することができませんでした。

わずか4曲の中で、ボブ・ディランが61年11月にファースト・アルバムを録音した時点から「風に吹かれて」に至るまでの成長がはっきりと聴き取れます。クラブの演奏で、人々が彼に歓声を上げているのが聞こえます。今や彼には最初のファンがついているのです。以前のガーディーズ公演では、観に来たのは6人だけでした。日曜日だったのは確かですが、ほとんど誰もいなかった。でもこの頃にはファンがいて、反応に彼が応えています。そして突然、誰も予期していなかった曲が出てきます。彼がちょうど書いたばかりの曲で、「自分では書いていない」と言いながら記録したものです。彼はいつも、曲は自分が書くのではなく、曲が自然に自分を通り抜けていくのだ、という考えを持っていて、そのときもそう話しています。

また、クラブの雰囲気も伝わってきます。これも私たちがとらえたかったものです。彼には確かにファンがいて、彼らはワイワイと楽しい時間を過ごしており、彼も彼らとジョークを交わしています。私たちはガーディーズのそんな親密な雰囲気をとらえたいと思いました。ボブ・ディランを理解してもらうのと同様に、ガーディーズのことも理解してもらいたいと考えました。

―リヴァーサイド教会のテープにも素晴らしい場面が色々ありますね。スーズ(スージー・ロトロのこと)と初めて出会った場所ということで、映画の中でも再現されています。

SW:大きな発見がありまして、ボブ・ディランを「ニューメキシコ州ギャラップ出身のボビー・ディラン」と紹介している男性がいるのですよ。「彼は街中で活動しており、ウディ・ガスリーの曲や自作の曲をたくさん歌っています。では、ボビー・ディランです」と。私たちは彼を紹介した人物が誰か知らなかったので、大規模な捜索活動に乗り出して……グリーンブライアー・ボーイズのボブ・イェリンだったことが判明しました。彼は今も健在だったので、彼の声であることを確認してもらうことができました。

彼が初めてスーズに目を留めたのがこの場所です(映画ではその辺りを脚色していますが)。ジャック・エリオットと歌い、ダニー・カルブとも歌います。これは地域全体のイベントでのことでした。終日フォークのフーテナニー(訳注:フォーク・シンガーが行う聴衆参加型のコンサート)が行われていたのです。これはコミュニティだったのです。全員一体となっていました。全員が楽しんでいました。テープをまる1本聞いていただければ、その雰囲気も伝わってきます。

―ボブは初期のアルバムを2日間で作り上げましたが、『フリーホイーリン』には1年の大半を費やしました。これらのセッション・テープを聴いて何か見識は得られましたか。

SW:思うに、彼の急成長の表れではないでしょうか。初期の段階でたくさんのトラックを録りましたが、満足していませんでした。彼には他に言いたいことがありました。他に書きたいこともありましたから、大きなギャップが存在していたのです。また、それらのギャップは数々の理由によって存在しており、それを説明する手助けを音がしていたのですが、彼は心からは満足しませんでした。

有名な実験も行われました。ジョン・ハモンドがシングルを作りたいというアイデアを思いつき、ボブをビッグ・バンドと組ませ、ボブの書いた「ゴチャマゼの混乱 (Mixed Up Confusion)」という曲を録音するのです。ボブはエルヴィス(・プレスリー)にもなりたがったので、エルヴィスの曲もたくさん録音するつもりでした。それで「ゴチャマゼの混乱」を録音します。バックは「コリーナ、コリーナ」を華やかにしたようなヴァージョンです。彼が初期にヴィレッジで歌っていた曲ですね。全く上手くいきませんでしたね。この曲はシングルとして出されましたが、鳴かず飛ばずでした。

という訳で、あのレコードの制作過程には紆余曲折がありました。その後1962年12月にイギリスで発売されることになったときにはすべて完成しただろうと思われていましたが、そこからまたまったく新たな展開が始まったのです。彼はまた一通り新しいものを学びました。当時はアングロ・ケルト系やスコットランド系の曲に、のちにロンドンのフォーク・クラブで演奏した時の熟達ぶりはまだなかったのです。彼はとりわけマーティン・カーシー(Martin Carthy)とよく出歩き、ありとあらゆることを彼から教わりました。そしてアメリカに戻ってきた頃には……彼はロンドン滞在中に「戦争の親玉 (Masters of War)」を書きあげ、その後ギリシャに向かうと、「北国の少女 (Girl From the North Country)」と「スペイン革のブーツ (Boots of Spanish Leather)」を書きました。

最終的には「北国の少女」を(アルバムに)収録しましたが、アルバムがそれらしい形になったのは、彼がロンドンから帰ってきて以降のことでした。そしてこれまた有名な議論が原因で、4曲を取り除かなければなりませんでした。CBSが訴えられることを懸念したため、ジョン・バーチ協会(訳注:アメリカの極右団体)の曲(「ジョン・バーチ・パラノイド・ブルース」)を削除しなければならなかったのです。また、グロスマンはプロデューサーをジョン・ハモンドをトム・ウィルソンに交代させましたが、ハモンドがこれらの曲をプロデュースしていたらどれほど違う曲になっていたかは定かではありません。ともあれ、これらの変更はすべてギリギリのタイミングで行われました。

レコードは生産が完了し、今にも出荷されようとしており、すべて準備が整っていたにもかかわらず、新しいものを作らなければならなくなりました。『フリーホイーリン』は色々な意味で、彼がソングライティングの天才として真の意味でブレイクスルーを果たした作品でした。しかし、その1年半の間の様々なフェーズを繋ぎ合わせた作品だったのです。

『スルー・ザ・オープン・ウィンドウ』収録「スペイン革のブーツ(オルタネイト・テイク)」

公民権運動との深い結びつき

―このボックス・セットは、1963年の夏に多くの時間を割いていますね。ニューポート・フォーク・フェスティヴァル、ワシントン大行進があり、彼がグリーンウッドにもいた、極めて重要な時期でした。

SW:1963年夏は歴史的に非常に大きな意味を持っていました。色々な意味で、公民権運動とキング牧師(マーティン・ルーサー・キング)の活動の頂点ともいえる時期ですからね。バーミングハム運動(訳注:公民権運動の一環)もありました。公民権運動においてはあらゆることが起こっていました。非常に暴力的な出来事が、この運動の本質を変えつつありました。ケネディ政権が、かつてなかったほどの公的支援へと突き動かすことになります。

ディランはそれらすべての真っ只中にいました。デモに加わる訳でも、(陳情の手紙などの)封筒を糊付けしたりする訳でもありません。スーズはよくそういうことをしていましたが。しかし、そういう空気感を全身で感じ取っていたのです。彼は62年初めにエメット・ティル(訳注:白人女性に口笛を吹いたことでリンチによって殺された少年)について曲を書いていましたし、そうした現実に心の底から反応していた。彼の音楽はまさに、その深い感情の領域から生まれているのです。

グリーンウッドでの出来事が起こったのは、セオドア・ビケル(Theodore Bikel)がグロスマンを説得して、ボブにミシシッピまで来させたからです。そこでは学生非暴力調整委員会(Student Nonviolent Coordinating Committee、略称SNCC)の会合が行われることになっていました。その地域は暗く、血に染まっていました。実に危険な場所ではありましたが、ボブはビケルとピート・シーガーとともにそこに向かったのです。

のちにジョン・ルイスが語っていたところによると、ミシシッピ・デルタで黒人と白人が一緒に自由について歌っていたのは、この時が初めてだったそうです。「だから何?」と感じられるかもしれませんが、「だから何?」どころではありませんでした。当時は大ごとだったのです。

今ではあまり語られなくなりましたが、『ドント・ルック・バック』に登場することもあってか、かろうじて記憶に残っています。それでもあの瞬間は、彼にとっても時代にとっても非常に重要な出来事でした。そしてその場で彼は初めて公の場で「しがない歩兵 (Only a Pawn in Their Game)」を歌います。この曲は聴く者に衝撃を与えました。善と悪の単純な構図ではなく、そこに「仕組み(システム)」があることを示していたからです。物語は単純ではないのです。

そして彼は「風に吹かれて(Blowin in the Wind)」を歌う。答えは風に吹かれている。でも、答えって何なのか? 彼はその答えを語らない。そこにこそ、ディランの深い思索が表れています。同時に、彼の心も思想もどこにあるのか。つまり、公民権運動とともにあることが明確に示されていました。そこは警官が取り囲む、まさに危険な現場でしたが、彼は文字どおり自分の身を賭けてその場に立っていたのです。

その後間もなく、8月の終わりにはワシントン大行進が行われます。ディランは公民権運動、そしてその中心にいた若者たちに、これまで人々が想像していた以上に深く結びついていたのです。

ボブ・ディラン 1963年7月、ニューポート・フォーク・フェスティヴァルにて撮影(© Rowland Scherman/Getty Images)

―彼のことをベトナム反戦運動と混同して、「あの運動には関わっていなかった」と思い込んでいる人が多い。でも実際には、彼は深く関わっていたんです。

SW:非常に深く関わっていました。つまり、彼はそうした人たちと日常的に付き合いがあり、友人関係でもあったわけです。ただし彼の仕事は、演説を書くことでも、デモの先頭に立ってスローガンを叫ぶことでもない。彼はアーティストとして、自分のやり方で関わっていた。歌を書くこと、それが彼の方法なんです。

また、その後行われたニューポート・フェスティヴァルでは、彼らが初日の夜にシーガーとフリーダム・シンガーを動員して、グリーンウッドを再現するような感じになります。グリーンウッドにいたのと同じメンバーで、今度はニューポートのステージに立つのです。ただしまったく違う光景で。警官はいません。誰もが彼を敬愛しており、みんなで「風に吹かれて」を歌うのです。あの瞬間は、本当に心を揺さぶられます。

監修者としての歓び

―その後、彼は「時代は変る」を録音しますね。あなたが本作のためにピックアップした「いつもの朝に (One Too Many Mornings)」ヴァージョンがとても気に入っています。

SW:「いつもの朝に」を収録することはとても重要なことでした。彼が政治的な動きに出ていましたからね。彼はカーメルに出向き、ジョーン・バエズ、(リチャード・)ファリーニャ (Fariña)やミミ・バエズと一緒に過ごしていました。ジョーン曰く、まるで紙吹雪のように曲が生まれていたそうです。彼はクレイジーなくらいに次々と曲を書いていましたが、それらのすべてが政治的な曲という訳ではありませんでした。

「レイ・ダウン・ユア・ウィアリー・チューン」は色々な意味で、今後起こることを垣間見せるような感じでした。政治的な歌ではなく、自然や差し迫る神聖なものや、その他もろもろについて歌っています。その後彼は確かに「いつもの朝に」を作る訳ですが、これは彼が生涯で書いた中でも屈指の名曲だと思います。これもまた、彼がその1年前に書いていた「くよくよするなよ (Dont Think Twice, Its All Right)」と地続きの作品なんです。

どちらも「愛」と「喪失」を描いている。最初の曲には少し強がりがあるけれど、2曲目には悔恨と哀しみが漂っている。でもディランのすごさは、そうした複数の層を同時に抱え込んで、それを一つの作品世界として成立させてしまうところにある。彼は決して一面的な存在ではないし、どんな枠にも収まりきらない。

人は彼の音楽を「時期ごと」に区切って語りたがるけれど、実際にはどの時期にも多層的な流れが同時に進行している。もし一つの要素に限定して聴いてしまったら、その豊かさを自分で奪ってしまうことになるんです。

それはもう無限にありますね。出してほしい音源は山ほどある。たとえば『アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン』のセッションを丸ごと出してほしい。あれは数時間で録られたものだから、CD1~2枚で十分まとめられるでしょう。あのアルバムには本当に素晴らしい曲が多い。さらに、デヴィッド・ブロムバーグとの録音もあります。あの素材はまだ誰も聴いたことがない。

―『オー・マーシー』のボックス・セットに関してはよく噂を聞きますね。

SW:『オー・マーシー』は当然出るでしょうね。(プロデューサーのダニエル・)ラノワの存在や、『ボブ・ディラン自伝 (Chronicles)』で彼が書いていたことがありますから。彼のキャリアの中でのあの時期全体を中心にまとめられると思います。テープも全部ありますしね。

―私が何よりもぜひ欲しいのは、1978年の『ストリート・リーガル』と同年のツアーをまとめたボックス・セットです。

SW:『ストリート・リーガル』のツアーは、過小評価されていますよね。多くの人はすぐに”ゴスペル期”に話を飛ばしてしまうけれど、その直前にあんなにすごいツアーがあったことを忘れている。興行的にはどうだったんでしたっけ? よく覚えていませんが。

―アリーナ公演もあり、結構埋まっていましたよ。ただ、ブルース・スプリングスティーンやニール・ヤングが、『闇に吠える街 (Darkness on the Edge of Town)』や『ラスト・ネヴァー・スリープス』でピークを迎えていたのとまさに同時期でしたからね。史上最高のツアーの部類に入る2つでしたから、評論家たちはディランのツアーをそれらと比べて、否定的な見方をすることが多かったのです。

SW:まあ、ディランはそれでも生き延びた。そして、実際には人々が忘れているだけで、あの時期にも素晴らしい演奏がたくさんあるんです。どこまでシリーズを続けるつもりなのかはわかりませんが、理論的には永遠に出し続けられるでしょうね。まあ、どうなるか見てみましょう。

―生涯一ファンのあなたとしては、作品集のひとつをまとめるのは夢のようなことだったことでしょうね。

SW:夢なんてもんじゃありませんよ。そして、付属のブックレットも本当に美しい出来なんです。私が以前書いたディランの本は、正確に言えばボブ・ディランそのものについてというより、父のこと、そしてグリニッジ・ヴィレッジで育った自分自身についての本でした。あれは、自分の中にあったものを昇華させるための、ある種の手段でもあった。少し屈折した形でね。

でも今回はそういう整理の作業ではないんです。あの本で自分の中のけりはつけたつもりでしたから。けれど、今回またあの時代に戻って、すべてを思い出し、音として聴き直すというのは……言葉にできないほど深い体験でした。

私はディランより10歳下だから、当時はまだ子どもでした。ほんの少し手を伸ばせば届きそうなくらい近くにいた。実際、フィルハーモニック・ホールのコンサートにも行っていました。でもやっぱり子どもでね。だから今、この歳になって改めてそれを聴くと……なんというか、本当に胸に迫るものがあります。とても個人的な感情です。今でもあの頃の夢をみることがあるくらいなんですよ。

From Rolling Stone US.

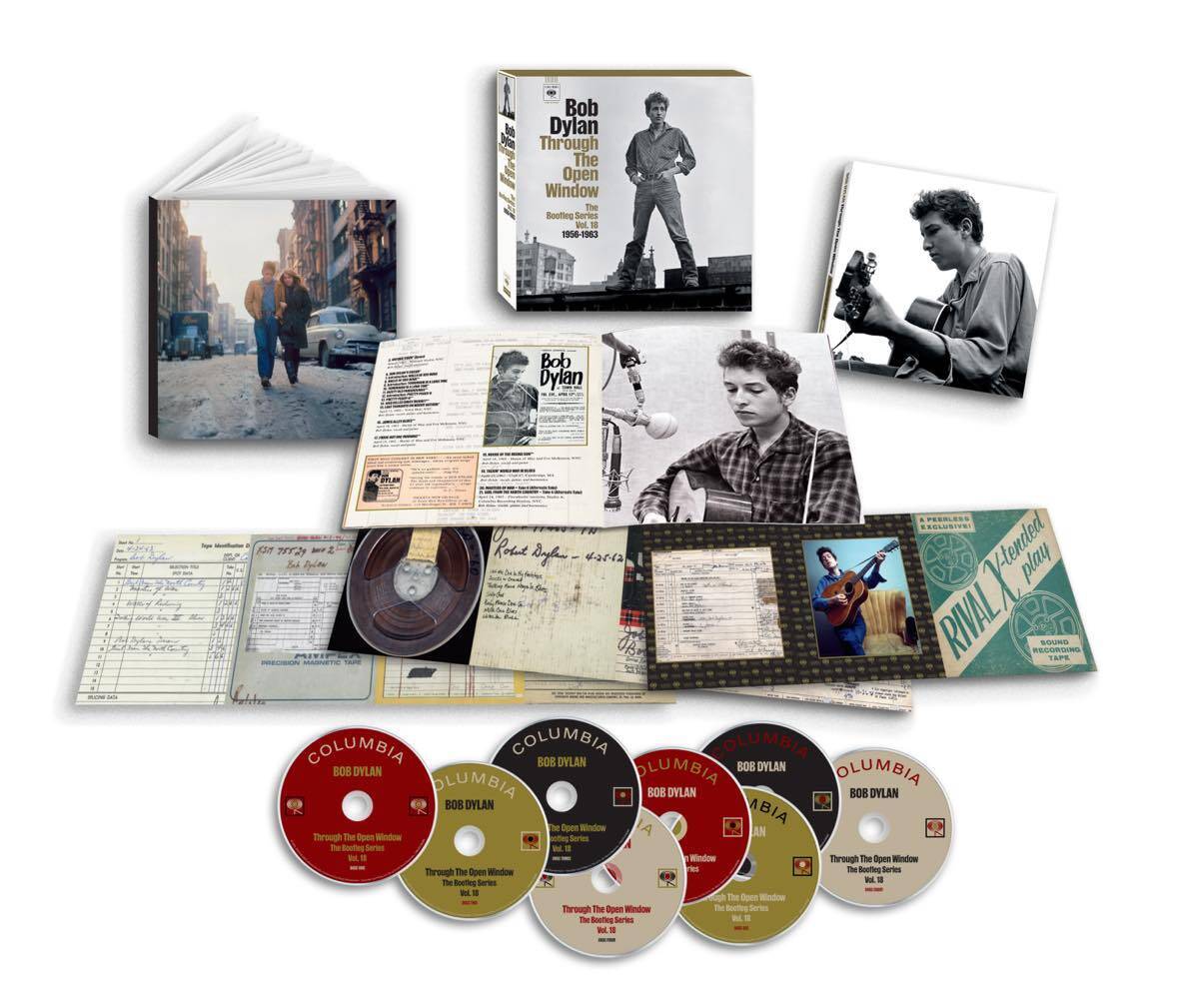

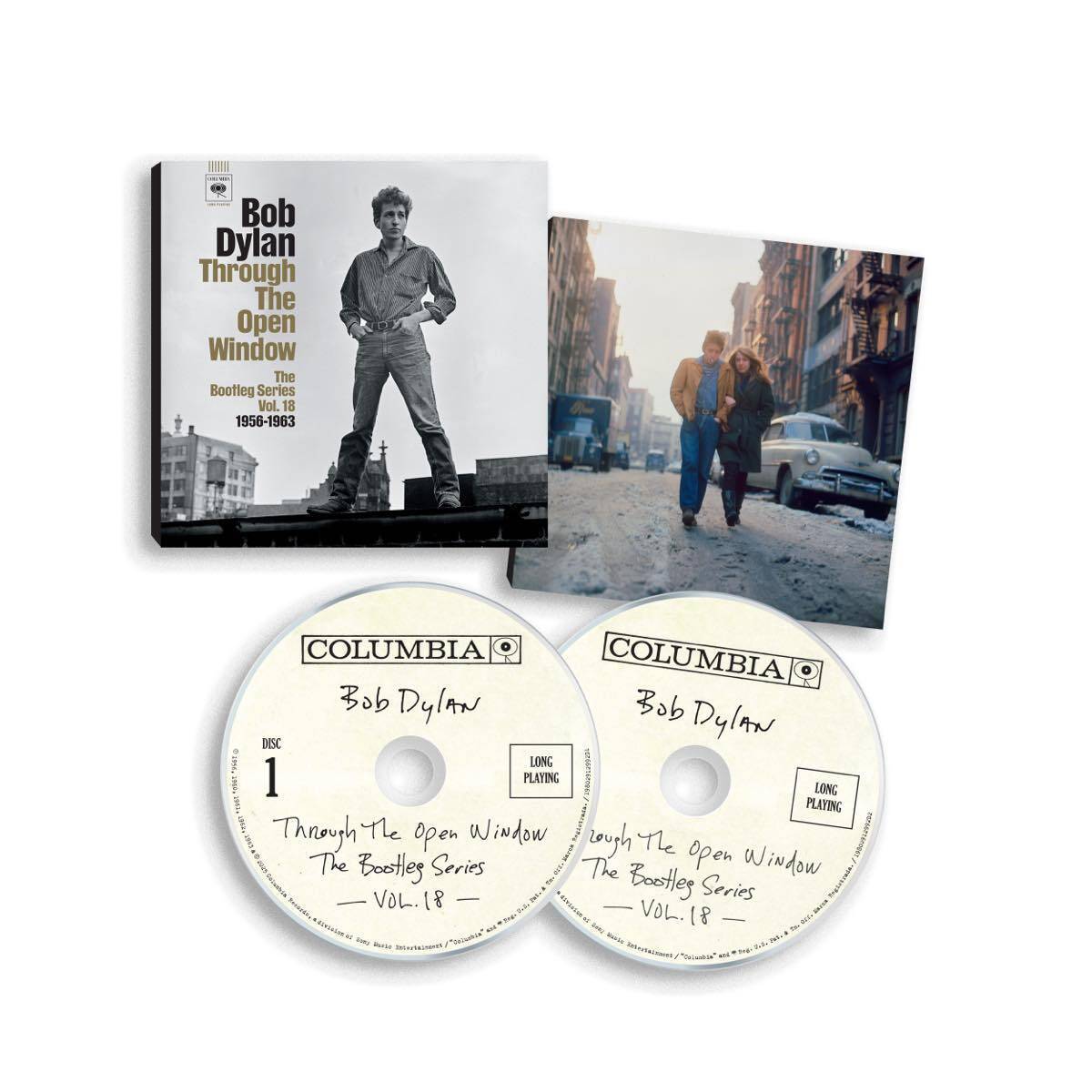

ボブ・ディラン

『スルー・ザ・オープン・ウィンドウ 1956-1963:ブートレッグ・シリーズ第18集』

【デラックス・エディション】

2025年11月5日発売 定価28,600円(税込)

■完全生産限定盤 ■直輸入盤仕様 ■解説と未発表写真満載の豪華ブック

■CD収納パック ■三方背BOX ■英文の完全翻訳、歌詞・語り/対訳付の日本版ブックレット

再生・購入:https://BobDylan.lnk.to/Bootleg18

【スタンダード・エディション】

2025年10月31日発売 定価4,180円(税込)

高品質Blu-spec CD2

■デラックス・エディションからベスト選曲した全42トラックをCD2枚に収録、32ページのオリジナルブックレット(未発表写真、英文ライナー)に、翻訳解説と歌詞・対訳をまとめた日本版ブックレットを付属。

再生・購入:https://bobdylan.lnk.to/Bootleg18

『スルー・ザ・オープン・ウィンドウ』特設サイト:https://www.110107.com/dylan_vol18

1956年、ディランが15歳で録音した史上最古の録音「レット・ザ・グッド・タイムス・ロール」

>>>記事の本文に戻る

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)