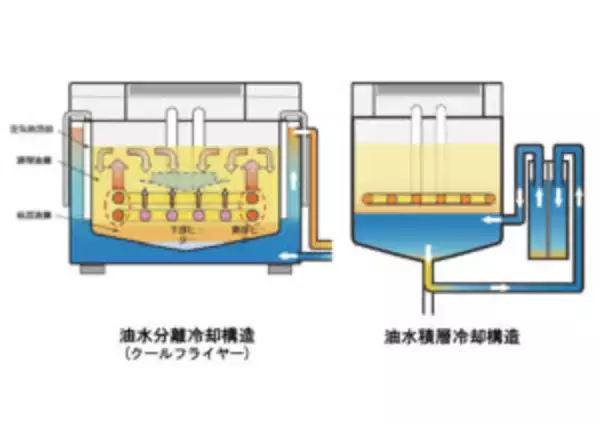

同製品を開発したのはクールフライヤー(神奈川県横浜市、山田光二社長)。開発者の山田社長はかつて、食用油と水を同一油槽内に入れ、油槽の上部下部でそれぞれ分ける「油水積層水冷構造」を手掛けた。この方式でのフライヤーは業務用として流通しているが、「油の酸化抑制効果や安全上の問題、環境負荷軽減効果などの点で改善する余地があった」(山田社長)。

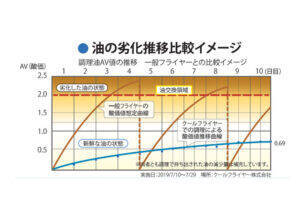

油水積層構造と油水分離構造の比較(クールフライヤー)「クールフライヤー」は油水分離水冷構造を採用することで、これらの課題を解消したもの。基本的構造は、フライヤーの油槽外部周辺に水冷式の冷却設備を設置し、油槽内にある独立した2系統のヒーターの温度調節により油温と対流を制御。油槽内に「下降対流」を発生させ、水分や固形物(揚げカスなど)を素早く油槽下部に沈殿させる。これにより油の酸価上昇を抑制し、純度を保ち劣化を防ぐ。

また、油槽周辺にある冷却水は、高温化した水が上部へ還流排出され、下部から新たに加水することで水温を一定に保つ。油槽外部周辺に冷却構造を設置しても熱効率は低下しない。「クールフライヤー」ではこれらの技術で4件の特許を取得している。

同社が実施した試験では、「クールフライヤー」で1日10㎏の揚げ物調理を10日間行った後油槽内の油の酸価を計測したところ、0.69という驚異的な結果(日本食品分析センターによる)だった。通常のフライヤーでは、同様の作業を3~4日行えば酸価は2・5を超え、油の交換が必要となる。

21年8月に4台を導入した羽田市場食堂(池袋サンシャイン60通り店)では、これまで(23年3月末現在)で「油は継ぎ足しのみで廃油もない。油の劣化も極めて低い」としている。

山田社長は今後の事業展開について「現在、販売しているのは卓上用の小型サイズ。ニーズに対応し大型サイズも開発していく」としており、「クールフライヤー」から出た副産物についても「廃油は不純物が少ないため持続可能な航空燃料(SAF)の原料になり得る。揚げカスも炭化しないので飼料用途での循環利用にも適している」と期待を寄せている。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)