もともと高齢者は投票率が高く、少子高齢化によって有権者数に占める割合も増えている。しかし、そのことと現役世代の苦難に果たして関係はあるのか......?

参院選に向けて多くの党が「現役世代応援」をうたっているように、近年では「少子高齢化が進むにつれて政治が高齢者を優遇し、若者が損をする」といった認識が強まっている。

しかし、こうした「シルバー民主主義」と呼ばれる問題は、本当に存在するのか? 参院選前に、その実態に迫った!

■各党が選挙公約で「現役世代」を重視!

少子高齢化が進み、有権者における高齢者の割合が高まる中、選挙のたびに若い世代と高齢者の投票率の差が指摘されている。

例えば、22年の参院選では20代の投票率は34.0%で、60代の65.7%とは倍近い開きがあった。これは24年の衆院選でも変わらず、20代の投票率は34.6%だったのに対して、60代は68.0%を記録。30代から40代の投票率も、全体平均である53.9%より低い水準となっていた。

こうした現状に対して、ある言説が大きな影響力を持つようになった。それは人口が多い高齢層を政治家が優遇し、彼らの反発を受ける議題を避ける「シルバー民主主義」が日本で蔓延しているため、現役世代が政治不信に陥っているのだという言説だ。

象徴的な事例がある。

昨年、札幌市は70歳以上の市民が地下鉄やバスを利用する際の料金の一部を助成する「敬老パス制度」について、財政面での負担増から廃止を提案。しかし、高齢者の強い反発を受け、パスの廃止ではなく、利用上限額引き下げなどの代案を示すことになった。

ところが、今度は現役世代の市民が「すでに高齢者の福祉を負担しているのに、なぜ交通費まで私たちが負担するのか」と猛反発。市が開いた説明会では、ある若者が「これ以上、高齢者に搾取されるのはごめんだ!」と怒りの声を上げるほど大荒れとなった。

このほか年金や医療費の財源を巡る議論でも、「高齢者が優遇され、現役世代が搾取されている」といった論調は年々強まり、各所で世代間対立が起こっている。

また、そうした現役世代の不満を受け、先日の都議選では、「手取りを増やす、所得を上げる」(自民党)、「現役世帯の所得が増える東京へ」(公明党)、「都民の手取りを増やす」(国民民主党)など、各党が現役世代向けの公約を掲げて選挙戦に臨んだ。

7月3日に公示された参院選でも、各党は同様の主張を繰り広げており、「いかに現役世代の不公平感を解消するか」は、与党も野党も避けて通れないテーマとなっている。

もはやシルバー民主主義は日本政治の前提になっているように思えるが、実は学者たちの間では、高齢者優遇が存在するというのは〝仮説〟の域を出ていないという。

政治学者であり、同志社大学教授の吉田徹(とおる)氏が語る。

「確かに、地方も国も財政赤字が問題になっており、現役世代に比べて高齢者に多くのリソースが振り分けられているという現実はあります。しかし、それを意図的な『高齢者の優遇』とする明確な証拠はありません」

■優遇されているのは本当に高齢者か?

吉田氏が続ける。

「例えば、『今の政治家は高齢者ばかりを見て、現役世代をないがしろにしている』という批判ですが、そもそもの前提として、若者の投票率が低く、高齢者ほど高くなるのは世界的な傾向であり、日本だけが特殊なわけではありません。

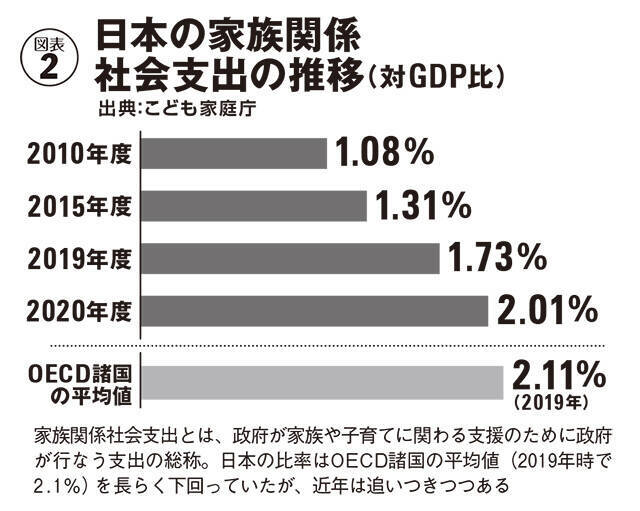

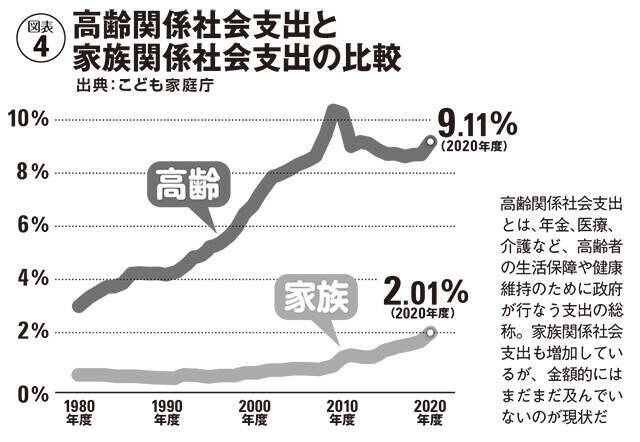

しかも、高齢者の投票率が高いからといって、現役世代向けの支援がカットされ、高齢者向けの施策が手厚くなっているわけでもない。むしろ、家族や子育てに関わる支援のために政府が行なう支出(家族関係社会支出)は、第2次安倍政権以降は一貫して増え続けています」

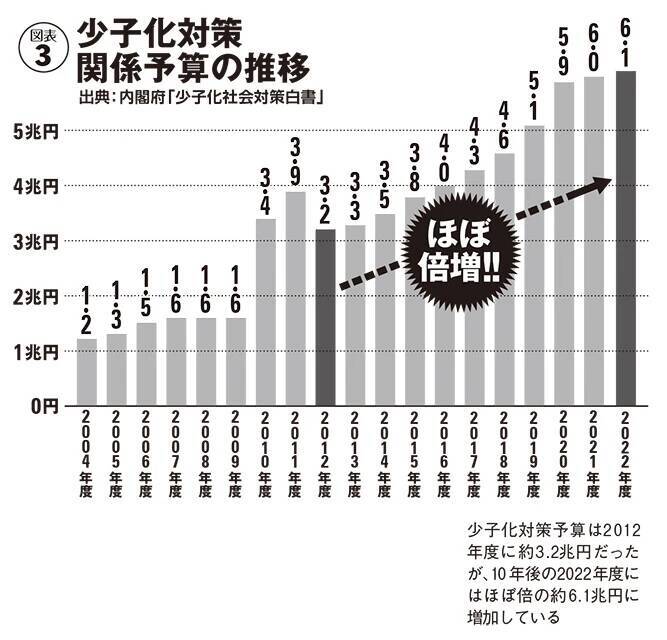

日本の子育て支援の支出は長らく、OECD諸国の平均を大きく下回っており、海外からも「日本では現役世代が冷遇されている」と指摘されてきた。しかし、少子化問題を「国難」に掲げた第2次安倍内閣が発足した12年からの10年間で、少子化対策関係の予算はほぼ倍増。家族関係社会支出も近年は国際的な平均値に近づいている。

「このように現役世代への給付が増えた一方、医療費の自己負担割合の増額など、高齢者の負担は増え続けています。もちろん、現状でも現役世代への支援が不十分だという指摘には同意します。ただ、少なくとも全体的な傾向として、高齢者を特別に優遇する政策が打ち出されてきたという事実はないのです」

では、実際には何が起こっているのか。

「シルバー民主主義に対する世間一般の印象は、『政治家が高齢者の意向を重視して、現役世代を搾取している』というものでしょう。しかし、最近は国民民主党のような現役世代にアピールする政党が支持を伸ばしたように、『政治家は高齢者ばかりを気にする』という批判が当てはまらなくなっています。

私はシルバー民主主義の本当の実態とは、現役世代からの搾取というよりも、政治家がどの世代にもいい顔をするために生じている『負担の押しつけ合いゲーム』ではないかと考えています」

どういうことか?

「財政とは基本的にゼロサムゲームです。ある世代が利益を受ければ、別の世代の負担が増す。高度経済成長期は人口が増え、経済も拡大していたので、高齢者を現役世代が支える『正の分配』が機能していました。

しかし、少子高齢化の急速な進行と経済成長の減速により、財政赤字が膨らみ、現役世代や将来世代の負担が大きくなってしまいました」

確かに近年、日本の家族関係社会支出は伸びたものの、その上昇率を上回る勢いで、年金や医療などの政府支出(高齢関係社会支出)も急増している。本来、このような状況を改善するには、増税や制度改革といった「負の分配」を政治家が国民にお願いしなければならないが......。

「それでは票を失う可能性があるので、『現役世代や将来世代に借金をする』という形で負担を先送りし、それが世代間の格差として表れています。ただ、高齢者も財産がある人ばかりではなく、貧困層もかなりいます。

だからこそ、持続可能な制度設計について議論しなければならないのですが、具体的な改善案が選挙の争点として出てこない。このように政治家が本質的な議論を避けた結果、『高齢者がトクをしている』という印象だけが広まり、世代間対立が激化しているのです」

■政策の構想力が欠如している!

どうやら、シルバー民主主義に代表される現代の世代間対立は、意図的な高齢者優遇から生じたというよりも、制度の機能不全による構造的な問題という側面が強いようだ。

だからこそ改善が難しく、高齢者を悪者にして解決する問題ではないと小黒氏は言う。

「日本が民主主義の国として多数決の原則を尊重する限り、人口比率の多い高齢者の票が力を持つのは当然のことであり、これを問題視しても仕方ありません。

それよりも問題なのは、選挙で提示される政策のバリエーションがあまりにも少ないことです。近年は野党も与党も同じようなことを主張していて、政策に構想力が欠けている。現役世代における低投票率の原因は、むしろシルバー民主主義よりもここにあると思っています」

では、なぜ政治に構想力が欠けてしまったのか。

「政治家が政策の立案を官僚に頼り切っているからです。例えば、アメリカでは民主党にも共和党にも歴史あるシンクタンクが多数存在し、さまざまな政策提言が行なわれています。しかし、日本では官僚が自らの権益を守ることに固執しているため、第三者機関としての政策シンクタンクが発展しませんでした。

シルバー民主主義の是非をどう考えるにせよ、将来に対する投資は不可欠です。ならば、政治家は『所得を増やす』といった甘い話だけでなく、官僚への依存をやめ、制度の課題を改善する案をいくつも提示して、国民に選んでもらう責任があります」

前出の吉田氏もうなずく。

「小泉内閣の郵政解散、旧民主党の政権交代時など、争点が明確な場合、選挙の投票率は高くなります。政治家は選挙の争点を設定するのが仕事です。しかし、与党も野党も、今の政治家がその義務を果たしているとは言えません」

だが、そういった現状への不満は政治家には向かわず、高齢者を糾弾する言説に吸い取られてしまっている。

「将来への不安を多くの人が抱える中で、『誰かが労せずしてトクをしている』と考え、その犯人を手近なところに求めてしまう。こうした感情の動きを社会学の用語で『相対的剥奪感』といいます。

欧米では移民が主なターゲットになっており、『本来は自分たちが得るはずだった利益を、移民に奪われている』と感じる人が多くいます。日本の場合は移民の問題が欧米ほど顕在化していないため、高齢者がスケープゴートになったのでしょう」

■それでも選挙に行くべき理由

アメリカのトランプ大統領が移民との対立をあおり、移民の流入に不満を持つ人々から支持を集めたことが知られているが、社会にわかりやすい〝敵〟をつくり上げることは、国民に分断を生むことにもつながると吉田氏は危惧する。

「社会制度の機能不全は政治の問題であり、政治家の責任が問われるべきです。しかし、日本は他国と比較しても若年層の相対的剥奪感が高く、『今の時代に満足している』とか『高齢者の年金を負担するのは当然』と答える人は少ない。

現状に対する不満から、将来への期待と世代間連帯の意識が失われてきており、それが漠然とした閉塞感や高齢者への憎悪の原因となっています」

とはいえ、政治の現状が急に変わるとも思えない。すでに参院選の選挙戦は始まっているが、このままでは現役世代の投票率は今回も低いままだろう。高齢者の優遇が事実ではないとしても、それで現役世代の相対的剥奪感が解消されるわけではないからだ。

しかし、と吉田氏は言う。

「よく若い世代から、『投票しても自分たちの意見が政治に反映されないから無意味だ』といった声を聞きますが、これは『あなたの一票が政治を変える』というメッセージを強調しすぎた副作用だと思っています。

そもそも選挙とは何か。選挙とは市民の代表を選ぶための制度です。当選した政治家は、市民との約束を守る義務があります。そして約束を守ってもらうためには、『約束を守らなかったら、次の選挙で落選するかもしれない』という緊張感を政治家に持ってもらう必要があります。

投票率が低いままだと強い支持基盤を持つ政治家ばかりが当選するので、この緊張感が維持されません。だから、投票率は高いほうがいいという理屈なのです」

つまり、選挙は有権者の要望を通すためだけではなく、政治家に向け、「おまえたちを監視しているからな!」というメッセージを送るための〝儀式〟でもあるのだ。

「だから、自分が応援した政治家が当選しなかったとしても、投票という行為は決して無意味なものではないのです。特に今回の参院選では、与党も盤石の体制ではないため、しきりに現役世代の支援を掲げ、浮動票の獲得に必死です。こういうタイミングだからこそ、投票で現役世代の存在感を示すことが重要です」

世代間の格差を嘆くならば、高齢者を叩くよりも、まずは選挙に行こう!

取材・文/小山田裕哉 写真/PIXTA

![名探偵コナン 106 絵コンテカードセット付き特装版 ([特装版コミック])](https://m.media-amazon.com/images/I/01MKUOLsA5L._SL500_.gif)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)