「片道だけ」の通学定期券を導入しているバス会社や鉄道会社が存在します。どういった利用を想定しているのでしょうか。

栃木県内で路線バスを営業する東野(とうや)交通(宇都宮市)が、2017年度から県北の那須地域限定で、「片道通学定期乗車券」を販売しています。

東野交通が地域限定で導入した「片道通学定期乗車券」のイメージ。矢印が片方だけを向いている(画像:東野交通)。

同社によると、片道の通学定期券の導入は全国的に例がありますが、栃木県では初めてとのこと。JR那須塩原駅、黒磯駅(いずれも栃木県那須塩原市)、黒田原駅(同・那須町)を発着する路線が対象です。導入の理由を同社に聞きました。

――片道の通学定期券とは、どういうものなのでしょうか?

往路もしくは復路のみの通学定期券で、通常の通学定期券の半額です。区間の途中にあるバス停での乗り降りも可能ですが、指定した方向バスでのみ使え、方向別に券面の色を変えています。

――なぜ導入したのですか?

那須地区は、ホテルや旅館などの観光業に従事される方が多いのですが、そうした方からの「朝は学校まで子どもを送っていけるけど、夕方の忙しい時間帯は迎えにいけない」という声を受けたものです。おもに下校時のみ子どもにバスを利用させたいという方が多いために導入しました。

――昔からあってもよいように思いますが……?

那須地区では他地区よりも導入を望む声が大きかったこと、片道の通学定期券は(県外の)他社でも導入していることなどから、今回、試験的に導入しました。確かに、県中央部の宇都宮地区などでも導入を望む声が聞かれなくはありませんが、たとえば塾通いにしても毎日ではないでしょうし、プリペイドの「バスカード」で事足りるようなケースが多いと思いますので、導入は慎重に考えています。

――回数券よりもおトクですか?

通学定期券はもともと通勤定期券より割引率が大きく、さらにその半額ですので、もちろん回数券よりもおトクで、利用者にとってメリットが大きいと思っています。それに、バスカードや回数券といった金券を子どもに持たせるよりも、本人だけが使える定期券であれば保護者が安心できるという点もあります。

※ ※ ※

東野交通によると、県内のほかのバス会社とサービスを共通化させる点からも、今後の導入拡大は現時点では慎重に考えているそうです。

この片道だけの通学定期券、鉄道でも導入している会社があります。

片道の通学定期、親の通勤スタイルが関係?青森県の五所川原駅(五所川原市)と津軽中里駅(中泊町)のあいだ20.7kmを営業する津軽鉄道が、片道だけの通学定期券を導入しています。その理由を同社に聞きました。

津軽鉄道の列車。ここでも片道だけの通学定期券が導入されている(画像:photolibrary)。

――片道だけの通学定期券はいつから、どうして導入したのでしょうか?

クルマによる子どもの送り迎えが増え、往復の通学定期券の購入数が減っていたなかで、「通学時あるいは下校時のみ列車を利用している学生も多い」ということが各駅の報告からわかってきました。そこで、片道の通学定期券を設定すれば、より多くの人に利用してもらえるのではないかと考え、2006(平成18)年に導入しました。

――実績はどうですか?

定期券全体の購入数が減少傾向にあることもあり、具体的にはいえませんが、それなりに購入いただいているようです。

――片道定期券を導入している鉄道会社は珍しいと思います。なぜ他社ではあまり導入していないのでしょうか?

そもそも定期券は、往復での利用を想定したものです。都会の場合、親の通勤と子どもの通学とで方向や距離が異なるために、子どもは送り迎えではなく往復とも交通機関を利用するというケースも多いでしょう。しかし当社沿線のような地方では、親子で同じ方向、同じ町に通勤・通学する世帯が少なくありません。クルマはひとりに1台という状況ですし、道路もよくなっているので、送り迎えが増えているのでしょう。そのなかで「行きだけ」「帰りだけ」というニーズに寄り添い、少しでも多くの人に鉄道を利用してもらいたいという思いがあります。

※ ※ ※

子どもの通学だけではなく、親の通勤事情も考慮された片道だけの通学定期券は、ニーズに細かに対応し、少しでも乗客を増やそうという取り組みのようです。

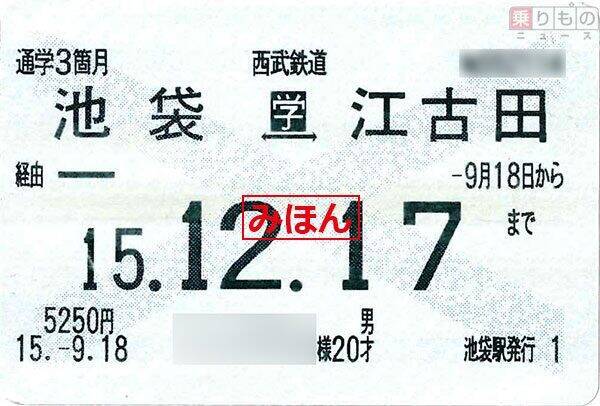

【画像】一般的な磁気式通学定期券の例

往復有効であるため、区間を示す矢印が片方向ではなく、両方向のものになっている。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)