新幹線や寝台特急など、かつてデッキ周辺に冷水器を設置していた列車がありました。ボタンを押すと冷たい飲料水が出るというシンプルな機械でしたが、そこには列車ならではの工夫が。

2020年現在、すっかり目にすることのなくなった鉄道車両のアイテムのひとつに、「冷水器」があります。

日本の鉄道車両では、大正時代には車内用の使い捨てコップが設置されたという記録が残っています。これは衛生上のサービスというよりは、限られた水を節約するためでした。それまでは、金属製のコップが備え付けられていましたが、きれい好きの乗客がコップをゆすぐのにジャブジャブ水を使ってしまい、すぐに水タンクが空になってしまったのだそうです。

寝台特急には、「WR61」と呼ばれる在来線用の冷水器が設置されていた(画像:写真AC)。

戦後になると、進駐軍用の列車などに飲料水用のタンクが装備されました。これは40リットルほどのアルミニウム製で、職員が手押し車で氷と水を運び、手作業で中身を注いでいました。やがて一般の列車にも広まりましたが、衛生面に問題があったこともあり、昭和30年代に入ると電動式の冷水器が開発されました。

国鉄に導入された冷水器は、おもに3機種ありました。いずれも日立製作所製で、東海道新幹線用、在来線用、客車用に分かれていました。

東海道新幹線用の冷水器は「WR14A」というタイプです。

在来線用の「WR61」は、冷水器導入以前に洗面所で使われていた、氷を使用する冷水器に代えて設置されたタイプです。壁掛けタイプのコンパクトな設計で、洗面所の流しに直接水が落ちる構造でした。後に水受け皿と排水装置が追加され、寝台特急「富士・はやぶさ」にもこのタイプが運行終了まで搭載されていました。

客車用の「WR15」は、いまも公共施設などで見かける、ペダルを踏むと上部の蛇口から水が出るタイプです。

水が供給される仕組みは、どの機種もだいたい同じです。新幹線用の「WR14A」の場合、車両の床下に設置されたタンクから吸い上げられた水は、紫外線を照射する殺菌灯とろ過装置からなる殺菌装置を通過して、予冷用熱交換器(プレクーラ)を経て冷却タンクに送られます。

冷却タンクは5リットルの容量があり(在来線用の「WR61」は2リットル)、冷凍庫と同じ仕組みで冷却されます。乗客がボタンを押すと水が流れますが、コップに注がれず受け皿に落ちた水はプレクーラの排水管に入って、これから冷却タンクに向かう水をパイプ越しに予冷した後に排水されました。どの冷水器も、水が凍結しないよう自動温度調節器を備えていました。

寝台特急「富士・はやぶさ」に最後まで装備されていた「WR61」型冷水器(2006年11月、栗原 景撮影)。

走行する列車で常時稼働する冷水器には、街なかで使用される冷水器よりも高い性能が求められました。

まず、供給電源が安定しない環境下でもきちんと動くよう、±15%の電圧変動に対応できる高性能なインバーターが装備されています。電動機などを支えるバネ類は、列車の思わぬ揺れによって機器類がぶつかって故障しないよう、強さがひとつひとつ細かく調整されました。

また、狭いデッキに設置されるため、吸気口や排気口が塞がれないよう設計されています。特に東海道新幹線用の「WR14A」は、新幹線専用として車両と一体的に設計され、当時としては画期的にスマートな冷水器として登場しました。

こうした冷水器とセットで設置されていたのが、封筒型の紙コップです。

丸ノ内紙工は1952(昭和27)年創業。紙を素材とした製品を扱う会社で、創業者が元国鉄職員だったことから、国鉄にペーパータオルやシートペーパーなどを納めていました。紙コップも早い段階から納入していましたが、最初のうちは需要が少なく、ほとんど手作業で作っていたそうです。転機となったのは、東海道新幹線の開業でした。

リニア・鉄道館に収蔵されている0系新幹線車内の冷水機(2011年、恵 知仁撮影)。

「新幹線は当時12両編成で、1両おきの6か所に冷水器が設置されていました。国鉄から、これに紙コップを供給できるかと問い合わせを受けたのですが、それまでの手内職ではとても間に合いません。そこで、製造を機械化することになったのです」

そう語るのは、丸ノ内紙工前社長の荻野 壽(おぎのひさし)さんです。1928(昭和3)年生まれの91歳、1954(昭和29)年に丸ノ内紙工へ入社し、東海道新幹線開業直前に亡くなった先代の後を継いで、二代目社長に就任しました。

「封筒型紙コップは、郵便の封筒と基本的な構造は同じで、大正時代から変わっていません。ただ、封筒よりも厚い紙を使うため、同じ糊を使うとはがれるという問題がありました。しかし、濃い糊を使うと大量生産できないうえに防腐剤が必要になり、飲用に適しません。また、製造過程で出る紙のロスをいかに減らしてコストを削減するかという点にも知恵を注ぎました」(丸ノ内紙工 前社長 荻野 壽さん)

荻野さんが新たに考案した紙コップは、紙に全く無駄の出ないものでした。横150mm、縦194mmの紙を内側に折って、上下をラミネート加工して閉じ、ローラーの熱板を通して中央の重なった1cm部分を貼り合わせます。そうしてできた紙筒を束ねて、中央を曲線の刃で裁断すると、封筒式紙コップができあがります。この作り方なら紙のロスがまったく出ず、手を触れずに製造できるので衛生的にも優れていました。

寝台特急とともに消えた冷水器と封筒型紙コップ いまは別の場所で活用「できあがったものを国鉄に持って行くと、すぐに規格化してくれました。その後は在来線の特急にも供給し、最盛期には月間500万枚以上を納品していました。飲用のほかにも、車掌が車内精算用の小銭を入れてメモをしておくなど、さまざまな使われ方をしたようです」(丸ノ内紙工 前社長 荻野 壽さん)

しかし、平成に入ってJRの時代になると、ペットボトル入りのミネラルウォーターが広く一般に浸透したこともあり、冷水器は徐々に使われなくなっていきました。

「東海道新幹線には、1992(平成4)年に300系『のぞみ』が登場した頃まで供給していたと思います。ところが、衛生検査をしたところ、新幹線の車両基地で供給する水は飲用に適さないという結果が出たため、取りやめることになったそうです。新幹線以外では、寝台特急などを対象に2015年頃まで供給を続けていました」(丸ノ内紙工 前社長 荻野 壽さん)

寝台特急の終焉とともに姿を消した列車の冷水器と封筒型紙コップ。列車以外では、現在でもさまざまな場所で活用されています。

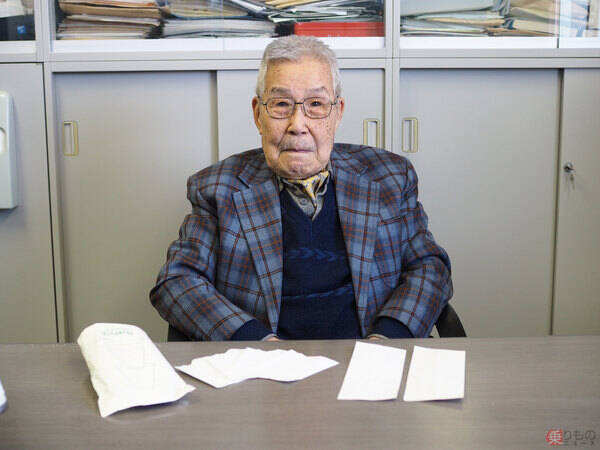

国鉄向け封筒型紙コップを開発した荻野壽さん。若い頃は米軍で働き、アメリカの衛生概念などを学んだ(2020年2月、栗原 景撮影)。

荻野さんは「封筒型紙コップは、いまでも沼津の工場で生産しております。かさばらず衛生的に優れるという特性から、食品工場や医療施設、絵の具のメーカーなどさまざまな場所で使われています。日常的にお薬を飲まれる方にも重宝されていますし、大宮駅にある鉄道グッズのお店でも取り扱っていただいています」と話します。

冷水器も、殺菌、衛生能力を高めた最新型が、公共施設や医療、介護施設など多くの場所でいまも使われています。列車からは引退しましたが、冷水器、封筒型紙コップとも、これからも多くの場所でお世話になることでしょう。

![[医食同源ドットコム] iSDG KUCHIRAKU MASK (クチラクマスク) ホワイト 30枚入 ダイヤモンド型 くちばし型 メイクが付きにくい](https://m.media-amazon.com/images/I/51S5YMnLMNL._SL500_.jpg)

![[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入](https://m.media-amazon.com/images/I/51m0nKLQ+rL._SL500_.jpg)

![[医食同源ドットコム] iSDG 不織布マスクPREMIUM 50枚入り (個包装) (ふつう)](https://m.media-amazon.com/images/I/51XlQaY1QuL._SL500_.jpg)