終戦直後に初の軽自動車規格が制定されるも制約が厳しかった

日本で売れる新車の約4割を占める軽自動車。ガラパゴスと揶揄されたり、過度に優遇され続ける閉鎖的なマーケットと批判されながらも、軽自動車規格という制約の中で発展を遂げてきた。高度経済成長期のモータリゼーションにも大きく貢献。

軽自動車の約70年の歴史を振り返ると、規格は徐々に拡大されたものの、いつの時代も軽自動車の開発は、ボディサイズと排気量が小さく抑えられる制約との戦いの繰り返しでだったと言える。厳しく制約されるがゆえに、軽自動車メーカー各社は独自の工夫を凝らし、技術を磨く必要に迫られてきた。その結果、自動車としての完成度は高まり、多様性も広がって魅力を増してきたのだ。そんな軽自動車の規格の歴史と、時代ごとの名車を振り返ってみよう。

最初の軽自動車規格が制定されたのは1949年。敗戦からまだ4年しか経っていない時代に生まれた軽自動車は、自走できる最小単位の貨物用軽車両という位置付けにすぎなかった。4サイクルは排気量150cc以下(2サイクルは100cc)、全長は2.8m、全幅は1m以内という小ささなので、ひとり乗りの3輪トラックしか作れない。

4輪車の登場を促すべく翌年には早くも改正され、排気量は4サイクルで300cc。全長は3m、全幅は1.3mまで拡大されたが、これでもまだまともな4輪車を作るには厳しすぎた。1951年の改正では、排気量は4サイクルで360ccまで拡大され、さらにその翌年には軽自動車免許が設定され、360ccまでのクルマは16歳でも運転できるようになる。

軽自動車が四輪の乗用車として普及する転換期となったのは、1955年5月に当時の通産省が提唱した「日本版・国民車構想」だ。

1955年といえば、敗戦から10年を経て焼け野原からの復活こそ完全に遂げたものの、日本の庶民が自家用車を持つことなど夢のまた夢だった時代。国民車といわれても、当時の庶民にとってはまったく現実味の乏しい話だった。また、国民車構想はコンペによって選ばれたクルマを各社が共同で生産する方針だったので、三菱を除く自動車メーカー各社の反応は冷ややかだったという。

しかし、庶民でも比較的買いやすい軽自動車を開発するという考え自体は広く理解され、開発に本腰を入れるメーカーが増えたなど、軽自動車普及の機運が高まる契機のひとつにはなった。

今の軽自動車の礎を築いた名車たちが続々誕生

黎明期の軽自動車の名車その1:スズキ・スズライト

「国民車構想」にいち早く反応したように見えたのは、スズキ(当時は鈴木自動車工業)だった。以前から開発していた軽自動車を完成させ、1955年7月に「スズライト」を発表。リアエンジンによる後輪駆動が当たり前だった当時の小型車の概念を覆し、フロントエンジンによる前輪駆動を採用したのは画期的なことだった。足踏み式の木製織機製造メーカーだった鈴木式織機が、四輪自家用車メーカーへの進出を果たした事実は世間に衝撃を与える。

より乗用車的な「スズライトフロンテ」はスズライトから受け継がれた大人4人乗車を可能とした室内(2+2)や、便利なリアトランクといった前輪駆動車ならではのパッケージングが好評で、モータリゼーションの波にも乗り、モーターサイクル店を中心としたぜい弱な販売網にもかかわらず、一定の成功をおさめた。今日も軽自動車のトップメーカーのひとつであるスズキが、軽自動車のマーケットにおいて確固たる地位を築く礎となる。

黎明期の軽自動車の名車その2:スバル・スバル360

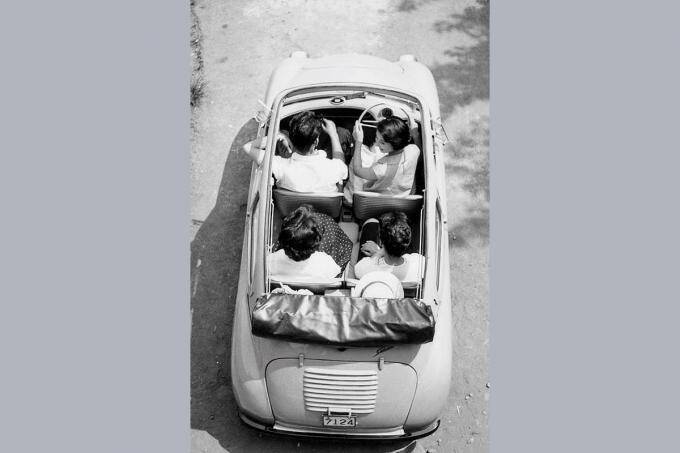

日本の機械遺産に認定された名車、スバル360が発売されたのは1958年。スバル伝説の名エンジニアとして知られる百瀬晋六氏は、「大人2名と子ども2名、もしくは大人2名と100kgの荷物」という国民車構想で求められた乗車定員の条件ではなく、「大人4人が快適に座れる」居住空間を追求。

百瀬氏はスバルの前身企業の中島飛行機時代に培った航空機の設計思想を活かし、当時としては珍しいフルモノコックボディと、四輪独立式のサスペンションを採用。軽くて強い車体と、高い走行安定性を実現しながら、ランニングコストの低減にも苦心。大衆車としての理想を徹底的に追及した。

発売当初のスバル360の車両価格は42万5000円だったが年々安くなり、1969年発売の最終型では30万9000円から買えるようになる。当時の庶民でも無理をすれば何とか手が届く価格と、大人4人乗車でのロングドライブを可能とした秀逸なパッケージングを備えたことで大ヒット。コンバーチブルやスポーティなモデルも追加され、日本に自家用車の普及を促した。

黎明期の軽自動車の名車その3:ダイハツ・ミゼット

昭和の中期頃、ダイハツ・ミゼットが発売されたのは1957年。初期型は徹底的な簡素化によりルーフもなく、メーター類は速度計と燃料系のみで、バーハンドルと呼ばれる「く」の字型のハンドルが付いた、まさにひとり乗りの3輪オートバイに荷台を付けただけのようなクルマだった。機動性と経済性の高さにより、酒屋や食料品店などの配達のアシとして、当時の多くの零細企業に大変重宝された。

250ccの空冷2サイクル単気筒エンジンは、わずか8馬力ながら、狭苦しい日本の下町の路地を軽快に駆け抜けるポテンシャルを備えており、積載量は300kgを誇った。

年々改良が加えられるたびに「乗用車化」が進み、MP型と呼ばれる後期型では軽自動車規格を満たす360ccエンジンを搭載。

2名乗車の立派なキャビンや丸形ハンドルも備わり、グッと乗用車っぽくなった。生産は1972年で終了したが、その後も東南アジアの一部では、現役の運搬車として活躍している。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)