この記事をまとめると

■トヨタはニッケル水素・リチウムイオン・バイポーラ型ニッケル水素の3つの電池を使用■加えて全固体電池も鋭意開発中だ

■この先10年でどのバッテリーを使うかの経営判断が先行きを左右する

ハイブリッドに3つの電池を使い分けるトヨタ

電動化を進めるなかで、トヨタは扱うバッテリーの種類が多い。1997年の初代プリウスから採用し続けるのがニッケル水素バッテリーだ。

そして、3代目プリウスからはリチウムイオンバッテリーを車載するプラグインハイブリッド車(PHV)を車種追加し、現行プリウスではハイブリッド車(HV)でもニッケル水素とリチウムイオンをグレードによって使い分けている。

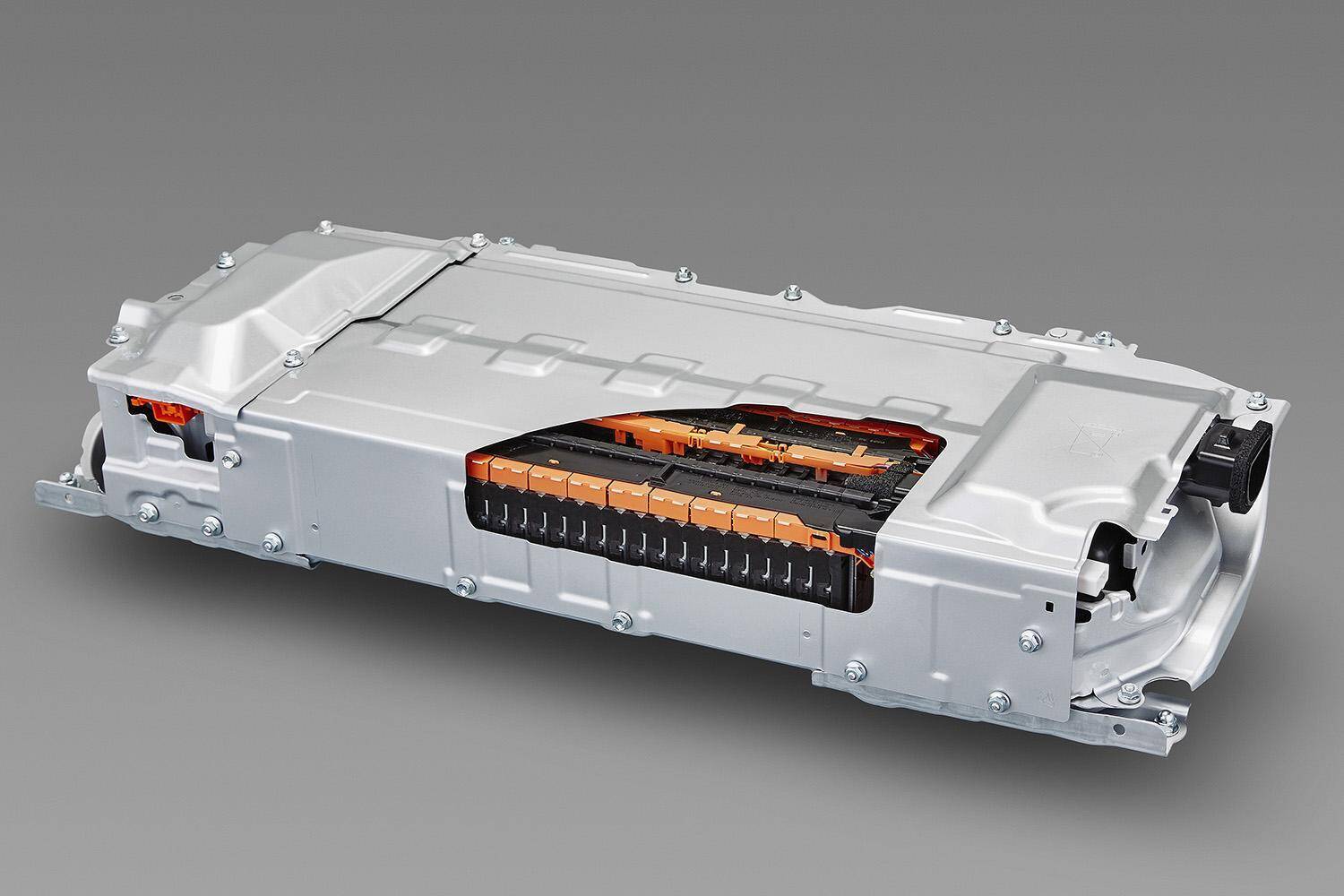

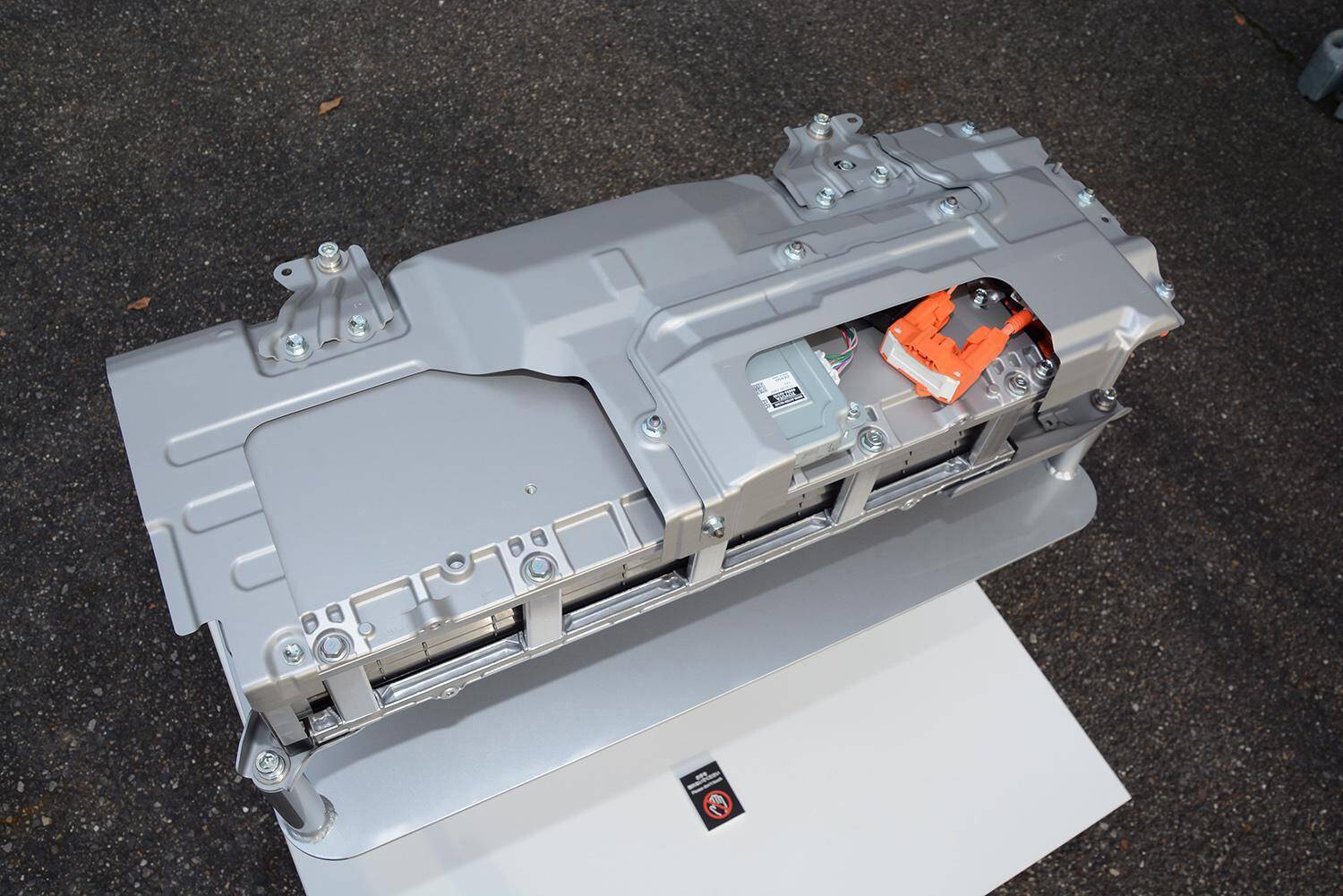

さらに、新型アクアで新しく採用したのが、バイポーラ型と呼ばれるニッケル水素バッテリーだ。これは、従来のニッケル水素バッテリーの約2倍の出力を出せる構造である。

以上のように、トヨタは3つのバッテリー方式の実用化を行い、車種や目的によって使い分けている。さらに特許件数が多いと伝えられる全個体電池にも期待を寄せる。

一方、電気自動車(EV)を含めた電動化を進めるほかの自動車メーカーは、リチウムイオンバッテリーに的を絞り、大量生産を目指したギガファクトリーの建設に積極的だ。それからすると、トヨタの多種多様なバッテリーの採用や将来構想は独特な存在といえる。

バッテリー戦略いかんでは苦境に立たされる場合もある

トヨタは、世界に先駆けてHVの量産市販を行い、普及に取り組んできた。したがって、ニッケル水素バッテリーの知見はもちろん、その製造原価や品質でも世界最先端といえるだろう。

一方で、よりモーター走行を活用した走りや、燃費のさらなる向上へ向けては、リチウムイオンバッテリーの能力の高さは見逃せない。実際、現行プリウスでも、ニッケル水素とリチウムイオンのバッテリー違いによって、走行感覚は異なるのだ。

それでも、グローバル自動車メーカーとしてトヨタは世界各地で販売しており、地域によっては価格競争力が極めて厳しい面があり、十分にこなれたニッケル水素バッテリーをそうした市場へ適用する経営戦略もあるはずだ。

この先は、リチウムイオンバッテリーの一形態である全個体電池への期待も大きいトヨタだが、いつまでも多様なバッテリーを採用し続けることは、数十年先も補修部品としての製造を継続しなければならないことになり、やがてバッテリー動向が絞られていったときには、それが重荷となる可能性も否定できないのではないか。

バッテリー産業は、同じ形式のバッテリーを大量生産することで初めて採算がとれる仕組みだ。リチウムイオンバッテリーでも、仕様を絞り込むことで原価低減が進む様子は、米国テスラのモデル3の値下げで実証されている。

なおかつバッテリーは、ワッセナー協約により輸出入に制約のある部品であるため、新車製造の工場近くで生産することが求められる。そうしたことから、ほかの自動車メーカーはリチウムイオンバッテリーに集中している。

既存のバッテリー技術を活かすニッケル水素で採算を考えるか、将来を見越してリチウムイオンに絞り込むか、この先10年でEVやPHEVが販売の多数を占めるとき、いまの経営判断が先行きを左右することになるだろう。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)