――あまりにも速すぎるデジタルテクノロジーの進化に、社会や法律、倫理が追いつかない現代。世界最大の人口14億人を抱える中国では、国家と個人のデータが結びつき、歴史に類を見ないデジタルトランスフォーメーションが進行している。

■作業幇(ゾウイエバン)

2014年に、中国の小中高校生向けに、宿題の写真をスマートフォンでアップロードすると、その「解き方」を探してくれるアプリとして誕生した。またオンライン上で1対1の学習指導などをおこなってくれる有料サービスなども備えている。もともと百度(バイドゥ)から生まれたが、スピンアウトして有力ベンチャーキャピタルから出資を受けて、現在はユニコーン企業(時価総額1000億円以上の未上場企業)のひとつに数えられている。

「中国の受験戦争は、比喩じゃありません。本当の戦いなんです」2019年6月7日朝、北京市内の空気はいつもよりも張り詰めていた。

たまたま取材のために北京に滞在していた私は、受験会場に足を運んで、たくさんの受験生たちがやってくる様子を眺めに行った。同行してくれたのは、中国の最高学府である清華大学大学院生の夏目英男さん(23)だ。

今年は1031万人の生徒がこの一発勝負のテストに挑み、どの大学に入学できるかが決まる。超名門の清華大学や北京大学、浙江大学を頂点にして、場合によってはわずか1点の差で、14億人の学歴ヒエラルキーにおける位置づけが決まってしまう。

学歴社会の中国では受験生たちへのプレッシャーも大きい

ちなみに学歴社会で知られる中国にとって、ことさら受験生たちが受けるプレッシャーは半端なものではない。

さらに日本の大学受験よりも過酷なのは、中国には私立大学という選択肢が事実上ないことだ。いわゆる東京大学や京都大学などの国立大学に落ちても、慶応大学や早稲田大学に行けばいい、という「逃げ道」がほとんどないという。

会場まで、両親がマイカーで送りにくるケースも多い。そしてお弁当を抱えて、会場の外で待機して、我が子の奮闘を祈っているのだ。

「もう6年前に受験したのですが、この日が来ると、反射的に緊張しますね」

自身も留学生向けの高考を経験している夏目さんによれば、中国には高校生活のすべてをこの日のために捧げている生徒が、たくさんいるのだという。誰もが知っている名門校は、衡水市(河北省)にある「衡水中学校」だ。

全寮制のこの高校では、まるで牢屋のように鉄格子がはまった部屋で、起床から就寝まで、分刻みで勉強のスケジュールが組まれている。ランチタイムを過ごす食堂で、テキストを読みながら行列している姿は、中国でも賛否両論あるという。

しかし、一流大学に合格すれば、出自に関係なく大きなチャンスがつかめるのも事実。そのタフな戦いのために役立つのが、ものすごいスピードで進化している中国の「教育アプリ」だ。

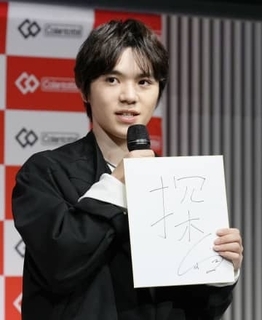

中国のエドテク(教育テクノロジー)に詳しい人が、一様に注目株として名前を挙げるのが、作業幇(ゾウイエバン)というスマートフォンのアプリだ。

14年に始まったこのサービスは、K12(幼稚園から高校)の子どもたちが、あらゆる学習をすることができるモバイルプラットフォームだ。

このサービスが面白いのは、人工知能を使った「宿題の解き方」を教えてくれる機能。例えば数学のプリントで、わからない問題があったら、すかさずスマホのカメラで撮影をすればいい。

そうすると自分が悩んでいる問題と、似たような問題をデータベース上から自動的に探し出してくれて、どうやれば解くことができるのかという「解き方」をアドバイスしてくれるのだ。だから数学が苦手でも、このアプリを片手に理解を進めることができる。

さらにこのアプリを通して、動画によるオンライン授業であったり、1対1の家庭教師サービスであったり、リアルタイムで質問をすることができる「バーチャル塾」のようなサービスも展開されている。

日本の子どもたちの多くは塾にせっせと通っているが、ここ中国では、スマートフォンを使ってオンラインレッスンを受けることが当たり前になっているという。

「合計ユーザー数は1.3億人以上、毎月利用しているアクティブユーザーも9000万人に上っています。信じられない人数です」と、同社に出資している、投資ファンドのレジェンドキャピタルの幹部は証言する。

同じように、ユニークな教育アプリは数多く誕生している。

さらに巨大なエドテク企業となっているのが、猿補導(ユェンフーダオ)だ。あらゆる科目のオンライン授業を、スマートフォン上で受けることができるこのサービス。教師のキャラクターや難易度もさまざまだ。

アプリを開いてみると、トップ大学を目指している生徒に向けた「オンライン夏期講習」の受講者を募集していた。7月13日から20日にかけて8日間、午後7時から9時までのライブストリーミング講座は、合計で299元(約5000円)で参加できる。

ひとりあたりの授業料は高くはないけれども、すでにこの授業は1241人(6月8日時点)もの受講者が集まっており、単純計算で500万円近いレッスン料が集まることになる。

授業が始まると、スマホ画面の横いっぱいにホワイトボードが広がり、そこに数式や解き方などが次々と書き込まれてゆく。

また右端上には教えている先生のライブ映像が、右端下にはチャット形式で生徒たちとのやり取りが表示される。

それぞれの先生には受講者からのレビューコメントがついており、「前回110点だったテストの成績が、先生の授業を受けてから134点に上がりました!」といった声が並んでいる。

まさにオンラインショッピングや、オンライン動画といったモバイル時代のビジネスが、そのまま受験勉強に「応用」されている印象だ。

夕日が沈む頃、中国全土の高考の初日を終えた生徒たちが、それぞれの家族らと共に自宅に帰ってゆく。この日のことは、大学受験をしたあらゆる中国人にとって、忘れがたい1日になるようだ。

教育は国家100年の計にあり、とは昔からよく言われたことだ。中国では2000年代前半まで、大学への進学率は、10%前後だったといわれる。それが近年、30%から40%にまで上がっている。

しかし今でも、北京や上海などの都市部と、地方都市などでは、教育をめぐる環境格差が大きいのが実態だ。だからこそテクノロジーを駆使した、スマートフォンを使った学習アプリが、次々に生まれてきている。

例え良い教師や学校になかなか恵まれない環境にあったとしても、教育アプリをつかえば中国全土の名門校の「過去問」などが手に入り、オンライン授業であれば地理的なハンディキャップも埋めることができるのだ。

また今回は紹介することができなかったが、オンラインのみならず、リアルな学校空間もテクノロジーによって進化をつづけている。例えばカメラによる顔認識の技術を使って、いま生徒がどのくらい授業に集中しているのか、といった状況をデジタル的に分析することができるサービスなども登場しているという。

筆者が勤めるNewsPicksにも、中国出身の女性エンジニアの同僚がいる。30代前半の彼女も上海にある全寮制の高校で、朝から晩まで、3年間にわたって勉強をしたのだという。いきさつがあって、大学は日本の理系大学としてはトップの東工大に進学した。

「勉強ばかりの高校生活を送ったので、日本の大学入試は楽勝でした」

良いか、悪いかではなく、中国にはこうした過酷な受験レースで勝ち上がった人たちがいる。その頭脳は、長期的にこの国の競争力になるに違いない。(月刊サイゾー7月号より)

後藤直義(ごとう・なおよし)

1981年生まれ。青山学院大学文学部卒。毎日新聞社、週刊ダイヤモンドを経て、2016年4月にソーシャル経済メディア『NewsPicks』に移籍し、企業報道チームを立ち上げる。グローバルにテクノロジー企業を取材し、著書に『アップル帝国の正体』(文藝春秋)など。

![[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入](https://m.media-amazon.com/images/I/51m0nKLQ+rL._SL500_.jpg)

![[医食同源ドットコム] iSDG KUCHIRAKU MASK (クチラクマスク) ホワイト 30枚入 ダイヤモンド型 くちばし型 メイクが付きにくい](https://m.media-amazon.com/images/I/51S5YMnLMNL._SL500_.jpg)

![[医食同源ドットコム] iSDG 不織布マスクPREMIUM 50枚入り (個包装) (ふつう)](https://m.media-amazon.com/images/I/51XlQaY1QuL._SL500_.jpg)