当初は燃費重視でモーター走行するものではなかった

ホンダは1999年に開発し、初代インサイトに搭載したIMA(インテリジェント・モーター・アシスト)というハイブリッドシステムのあと、新しく3つのハイブリッドシステムを開発するとの概要を2011年に発表した。i-DCD(インテリジェント・デュアル・クラッチ・ドライブ)、i-MMD(インテリジェント・マルチ・モード・ドライブ)、SH-AWD(スーパー・ハンドリング-オール・ホイール・ドライブ)である。

それらは、モーターの使用数を、1つ/2つ/3つと分けることにより、搭載する車両の適合も分けた。

基本構想としてIMAを踏襲するi-DCDは、高効率なエンジンを主体に走行する動力で、モーターは補助的位置づけである。小型車をエンジンで爽快に走らせる方式といえた。4輪、2輪、汎用を合わせると世界一のエンジンメーカーであるホンダの、エンジンへのこだわりをもっとも強く印象付けるハイブリッドシステムで、それはIMAからの思想も引き継ぐ。

しかし、ひとつのモーターと、ふたつのクラッチを持つ7速デュアルクラッチ式トランスミッションの変速を活用しながらエンジン走行を主体に走り、そのうえモーター駆動も一部で行なう複雑な仕組みは、結局リコールの対象となった。しかも、時代はますます低燃費を求めるようになり、モーター走行領域を増やさなければ、燃費基準や二酸化炭素(CO2)排出量規制の最新の要求に応じきれなくなった。

その2点がi-DCDが廃止される主な理由であろう。

システムを統一することでコスト面でも有利になる

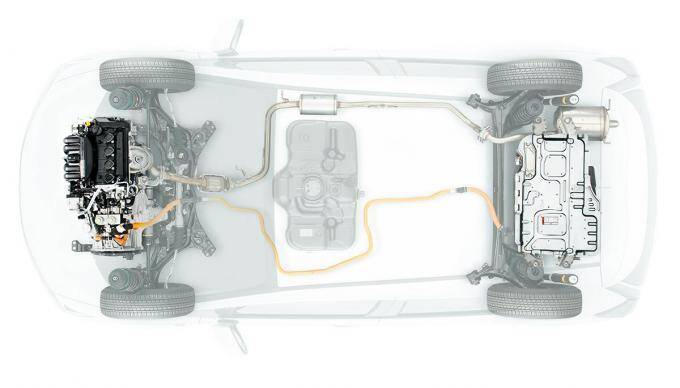

そしてホンダは、ふたつのモーターを使うi-MMDを今後の主力ハイブリッドシステムと位置付けるのである。ただ、NSXやレジェンドなど、スポーツカーや上級車種にはSH-AWDを残すのではないか。あるいは、次は一気に電気自動車(EV)となるのか。そこはまだ見通せない。

i-MMDのモーター走行の実力は、クラリティPHEVで示された。PHEVとしては破格のEV走行距離100kmをWLTCでも達成し、また高速道路においてもモーター走行のまま巡行できる実力を備えている。リチウムイオンバッテリーに電力が残されている間は、あたかも電気自動車(EV)を運転しているのではないかと思わせるほどだ。併用するガソリンエンジンは、当初アコードに搭載されたときには排気量2リッターだったが、クラリティPHEVから1.5リッターへと小さくなっている。

モーターをふたつ搭載する点で、i-DCDに比べやや原価は高くつくかもしれない。一方で、この方式ではi-DCDのような変速機は不要だ。そしてハイブリッド方式を絞り込み、より多くの車種へ展開すれば数の多さによる原価低減をはかれるだろう。ホンダは2030年を目途に、世界で販売する3分の2を電動車とする計画だ。小型車へも適用可能なエンジン排気量としたうえで、リチウムイオンバッテリー搭載量の調整を行なうなどして原価に対処しつつ、モーター走行を活かした優れた燃費を達成できる可能性が高まっている。

世界的に厳しさを増す低燃費の要請に対処しつつ、モーター走行のよさを経験する消費者が増えれば、今後、中国などで発売が予定されている小型EVに対する国内の関心も高まる期待が持てる。目前の規制対策と、消費者のモーター走行への期待の獲得と、一石二鳥のハイブリッド戦略といえるのではないか。

世界一のエンジンメーカーであるとはいえ、ホンダの企業スローガンである「パワー・オブ・ドリームズ」のパワーは、エンジンに限定した言葉ではない。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)