工業都市デトロイトで起きた、50年前の巨大暴動

ミシガン州デトロイトは、伝統的な工業都市だ。もともと19世紀から馬車や自転車の製造が行われていたが、1903年にヘンリー・フォードが量産型自動車の工場を建設。T型フォードの大ヒット、さらにゼネラルモータースやクライスラーの誕生により、自動車工業を支える巨大都市に成長した。

街には自動車工場で働く労働者の黒人たちが住んでいる。この地に黒人が住み着いたのは、1910年代に発生したアメリカ南部から北部に向けての黒人たちの大移住が原因であり、第二次大戦後に加速した白人たちの郊外への移住がそれに拍車をかける。低所得な有色人種の労働者たちは都市の中の狭い住宅街に押し込まれ、治安の悪化は加速する。

そんな中の1967年7月、デトロイト市西側である12番街の無免許酒場に、警察の捜査が入る。酒場はアメリカでは免許制で、当時は営業時間も午前2時までだったのだが、それを破って営業していた店に警官が踏み込んだのだ。店ではベトナムから復員してきた兵士を歓迎するパーティーが開かれており、警察の予想を上回る黒人客たちが詰め掛けていた。おまけに裏口の鍵が開かず、やむなく警察は目立つ表側から逮捕者を連れ出すことになる。この騒ぎに駆けつけた近所の黒人たちは警察の車両に向かって物を投げ、隣の店を襲撃する。

暴動は翌日になっても収まることはなく、ついに放火までもが発生。事態の収拾を図るべく黒人の市議会議員が現地で演説を行うも空振りに終わる。州政府はデトロイト市警とミシガン州警、さらに州軍や国境警備隊までもを投入して市街に展開。デトロイト市内は市街戦さながらとなり、夜間外出は禁止に。広がる暴動の前に、都市全体が麻痺していく。

暴動の渦中で繰り広げられる、あるモーテルでの惨劇

『デトロイト』の主要な舞台となるのは、この暴動の渦中で営業していた「アルジェ・モーテル」という安モーテルだ。暴動でコンサートが中止になったコーラスグループのボーカルとその友達や、別の州から羽を伸ばしにきた女子2人組。退役した兵士や、仲間内で連れ立って止まっているグループ。黒人白人含め、様々な人々が泊まっている。

そんな中、黒人グループの一人が悪ふざけのつもりで、モーテルの部屋から州軍の兵士たちに向けておもちゃの鉄砲を撃つ。室内からの狙撃と判断したデトロイト市警の警官たちはモーテルに突入。彼ら警官たちは黒人に対する差別感情をむき出しにし、最初の突入時にはずみで客の一人を射殺する。

予告でも散々「衝撃!」と謳っていたこの尋問シーン、それはもう見ていて胃がギリギリと締め付けられるような緊張感である。カメラは終始手持ちのままガタガタと揺れ続け、まるでドキュメンタリー映画のような圧力がある。警官たちは客を一人づつ別の部屋に放り込み、怒鳴り声をあげた上で人に向けずに発砲。そのまま客を死んだふりさせることで、残りの客たちに「次は自分が殺されるかもしれない」という恐怖を植え付けていく。

特に差別主義者の警官を演じたウィル・ポールターは素晴らしい。ぎゅっとつり上がった眉と薄情そうな目つきの童顔を生かして顔全体で小憎らしい警官を表現しており、見ているうちに本当に腹が立ってくる。もっとも、ポールター自身は普通の人間なので、仲間の俳優たちをボコボコにするシーンを何度も撮らされて「あと何回このシーンを撮らないといけないんですか?」と泣き崩れたこともあったという。

このアルジェ・モーテルの事件は映画全体の真ん中あたりで大きく尺をとっているのだが、恐ろしいのは『デトロイト』の上映時間は全部で142分もあるという点だ。つまり、モーテル事件の前も後も盛り込まれているのである。特に「後」の方が本当に恐ろしい。

事態の隠蔽を図ったデトロイト市警と行政側は辣腕の弁護士を雇い、事件の被害者たちに二次被害としか言えないような扱いを加えていく。特にたまたま現場に居合わせた警備員であるメルヴィン・ディスミュークス(演じているのが「いい奴だけどやたら苦労させられる役」が多いジョン・ボイエガなのがまたつらい)の扱いはちょっとどうかというくらいひどい。極限状態で発生した地獄と、それを隠すために発生した地獄。とにかくスリリングな映画なので見ている間は一瞬だが、見終わった後にどっと疲れた。

『デトロイト』は、差別と不安の普遍性を指摘する

『デトロイト』で描かれていたのは、極めて普遍的な状況である。閉鎖された環境と支配被支配の関係、支配側の不安と、それに暴力が加わった時、アルジェ・モーテルと同じ状況は簡単に発生する。特に大きな要因が「不安」だ。

コロンバイン高校での乱射事件を扱ったドキュメンタリー『ボーリング・フォー・コロンバイン』で喝破されていたのが、アメリカは建国以来絶えず不安に苛まれており、それゆえに銃を手放すことができないという点だった。原住民を追い散らし、国土を広げ、新たに入ってきた得体の知れない移民たちから身を守る。その中で生まれた過剰な不安こそがアメリカを貫いている。『デトロイト』で警官たちをあのような行動に駆り立てたのは、同じ不安だったと思う。自分たちを狙っているのではないかとありもしない銃を探し、異人種であるというだけで他人に銃を突きつけるのは、不安で仕方がなかったからなのではないか。残忍すぎる行動の裏には、差別感情と裏腹の不安や恐怖がある。それだけに問題の根は深い。

この不安と、それに伴う暴力を丹念に描いたことで、『デトロイト』は単なる安モーテルの事件にとどまらない普遍性を得た。差別とそれに伴う暴力の構造を、限られた人数と舞台だけを使って端的に描いたことで、より広い事案に当てはめ可能になったのである。すぐ近所にいる得体の知れない他者を差別するとき、人間は極め付けに残酷になる。そんな事態は、日本でも海外でも、リアルタイムで発生している。『デトロイト』は、その事実を鋭く指摘している。

とてつもなく重く、ほとんど救いのない作品だ。人によっては見た後に具合が悪くなるかもしれない……と正直思う。しかしだからこそ、『デトロイト』を今見ておく必要はある。ネットを通じて誰もが簡単に差別的言辞に触れることができる今こそ、50年前の重すぎる事件に142分の間没入する意義があるはずなのだ。

【作品データ】

「デトロイト」公式サイト

監督 キャスリン・ビグロー

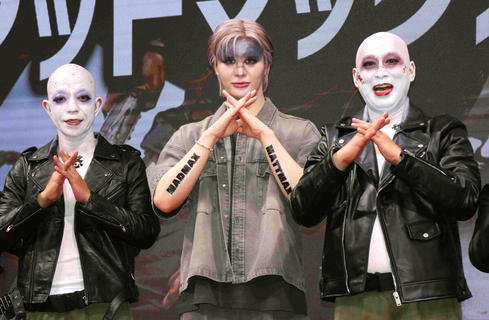

出演 ジョン・ボイエガ ウィル・ポールター アンソニー・マッキー アルジー・スミス ほか

1月26日よりロードショー

STORY

1967年に発生したデトロイト暴動。その渦中に、とあるモーテルから警官や州兵に向けておもちゃの銃が発射される。警官らはモーテルに突入し、客たちを激しく尋問し始めるが、事態は思わぬ方向に転がっていく。

(しげる)