ご協力頂いたのは、あしゅりんさん&たかはしさん。いくつかある類似企画を整備し、今年4月に実施した内容をTwitterでまとめたところバズったそう。

(参考:架空の本の読書会をやってみました togetter まとめ)

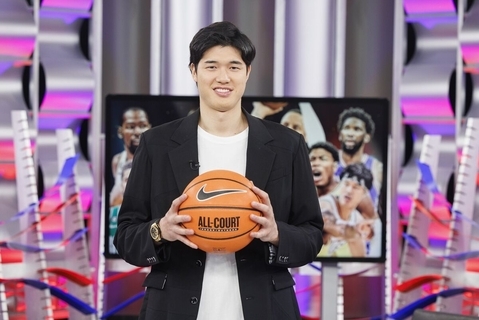

今回の呼びかけには20~40代の男女6名が集結。パンやお菓子もたんまり用意して、架空読書会のはじまりはじまり。

架空のタイトルから、想像は膨らむ

まずは誰かが架空の書名を発表してスタート。その瞬間から参加者は全員「その課題図書を読んできた」という設定になり、あとは自由に会話します。15分間で一区切りとなり、次の人が書名を言う番となります。

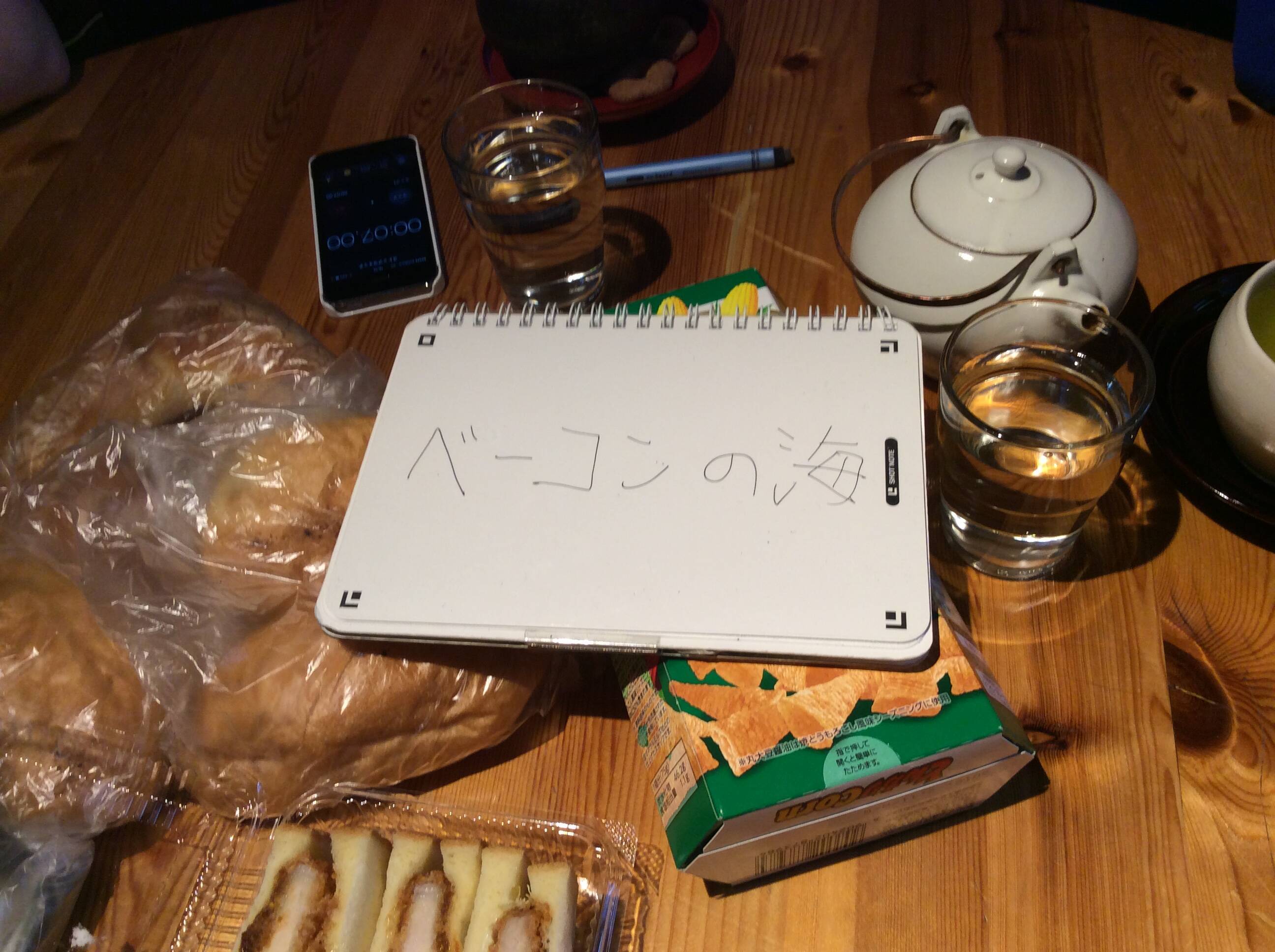

まずはあしゅりんさんから、最初の本のタイトルが発表されます。書名は『ベーコンの海』。ほほう、これは小説か、はたまた料理本か……と、考えているうちに早速会話が始まりました。

「お母さんがベーコンを焼くときの音が最高でしたね!」

架空読書会には、基本的にルールはありません。しかし、ひとつだけ条件が。それは「先に他の人が語った内容を否定しない」こと。

そのため、先ほどの「お母さんがベーコンを焼く」というシーンは必ずこの本に書かれていることになります。深堀りするもよし、あったねと軽く流すもよし。「この本はレシピ集にしたい」と誘惑が働いても、そこは早い者勝ち。語りたい人がどんどん語っていくスタイルですが、整合性がとれなくなる発言は諦めましょう。

自分も思いついたことを口にしてみます。

「仕掛け絵本で、本当に焼いている音が出るなんて思わなかったですね」

すると、間髪入れず相槌が。

「本当、最近の仕掛け絵本ってレベル高いですね~」

筆者の発言はある意味無茶ぶりでしたが、ちゃんと拾ってもらって話が広がり、本の輪郭が見えてきました。これぞ架空読書会の醍醐味です。

さらに面白いところは、感想会やブックレビューでもないので、必ずしも本の内容について語る必要もないところ。単に面白かったという一言や、買ったきっかけといった個人体験、さらには装丁や値段などといった本の周辺要素を深堀していくのも自由なんです。

そして、この後『ベーコンの海』の流れを決定づける発言が。

「私、最後の食べられるページというのが本当にビックリしたんですけど、皆さん食べました?」

『ベーコンの海』とはこんな本だったんだ! 衝撃の発言。

「え、ええ。食べましたよ」

「あ、僕は古本で買ったから、ちぎれたページの演出と思っていたんですけど、まさか……」

みなさん、なかなかやりますね! その後、ストーリーよりもベーコン要素に話が進み、以下のような内容になりました。

・本屋だけでなく、肉屋でも売られていた。紀伊國屋書店じゃなく、スーパーの紀ノ國屋で見た(笑)

・もしかしたら、味付けは海水の塩!?

・クックパッドでもこのベーコンの味を再現したレシピが話題らしい

・実は発売された国ごとにベーコンが違う!?

・本の内容自体が「色んなことを受け入れ共存しよう」という内容なので、アラブ版だと豚肉ベーコンでなく別のものになっているかも

終わった後は休憩をしつつ、感想戦(?)にも花が咲きます。

「仕掛け絵本って!(笑) 焼く音の描写のことを考えていたのにぃ」

「本当にあったら、各国版を食べ比べたいですねえ」

「食玩みたいにしたら、実際本屋で売れるのかな?」

タイトルが違うと、全然違う展開に

書名を事前に用意した人もいれば、アドリブでサラッと決める人もいます。ここでも個性が。

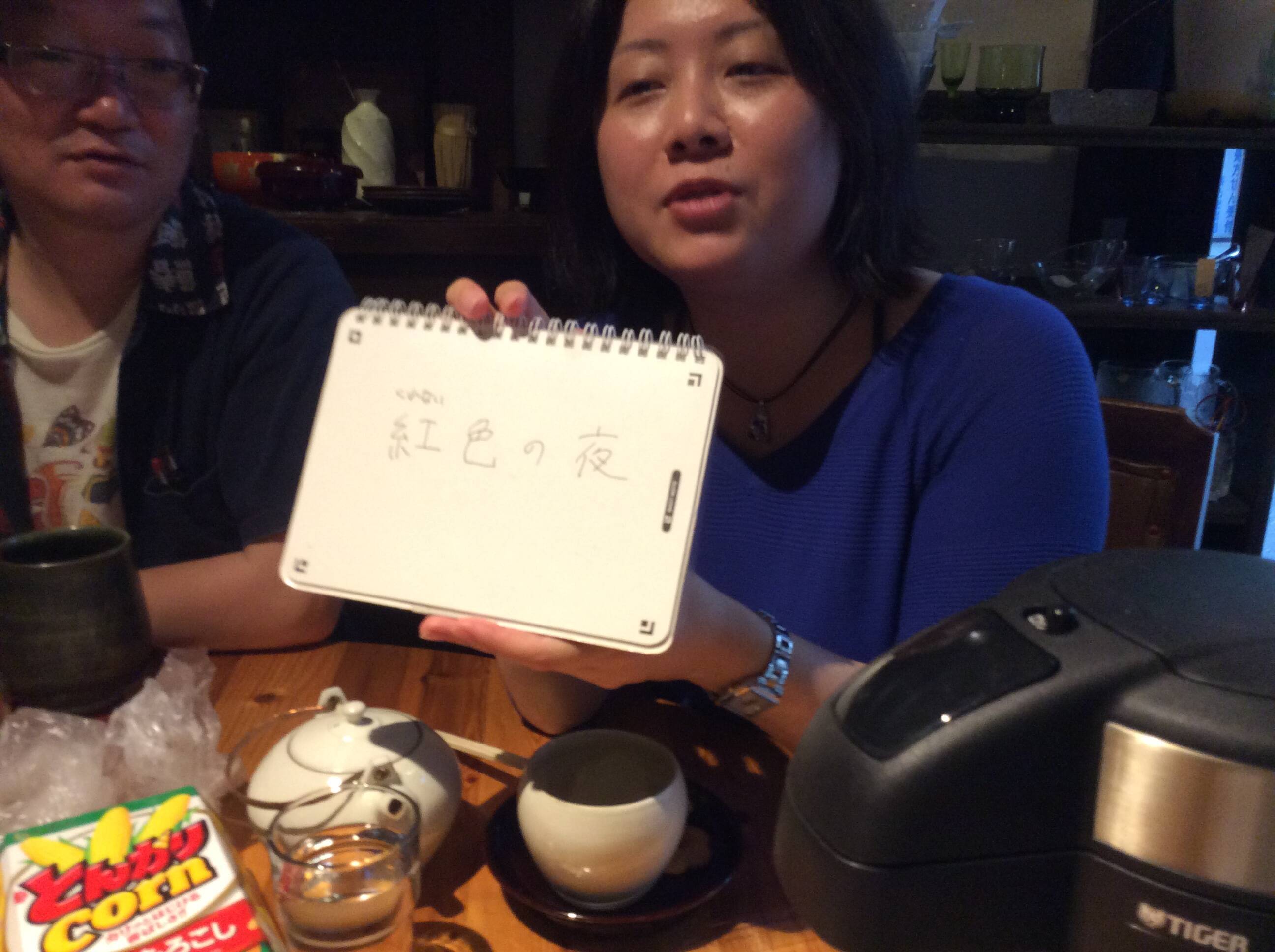

「別のタイトル考えてきたけど、食べ物連続になるから変えます」と、2冊目は『紅(くれない)色の夜』に決定。こういうのもライブならではですね! また、架空読書会なので、ネタバレ要素も放り込まれます。

「結構ストレートなミステリでしたね」

「本屋大賞にノミネートされて、映像化も予定されているとか」

「でも、色のトリックは映像化難しいんじゃないですかね」

「わざと読者をミスリードするよう、画家視点と刑事視点で話が違ってきますね」

「主人公の探偵は、一つの色を複数に認識できる敏感な人なんですよね。赤を見て、紅(くれない)と表現するとか」

「そもそも、色が盗まれる、という発端が面白かったですよね。色泥棒って一体どんな犯罪なんだと」

他にも登場人物のキャラ(色に繊細な登場人物が多い中で「紅なんて知らねぇよ、ただの赤だろ」と粗暴な警部が実はストーリーを動かす)、映像化した際のトリック(実はモノクロ映画?)、本の装丁(カラーチャートがカバー裏に隠れている)などにも話は及びました。うわー、なんか本当にありそうに思えてきます。

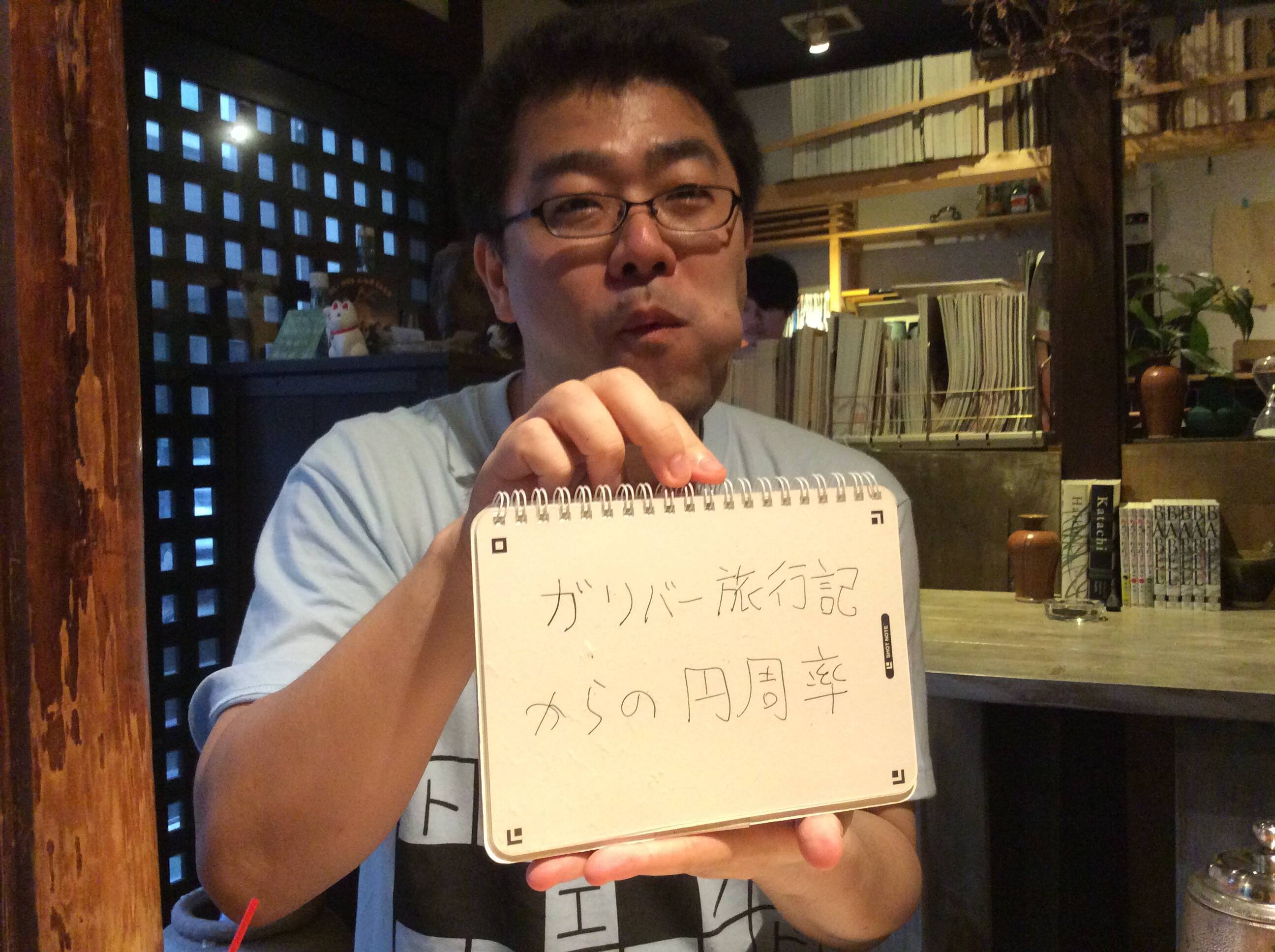

次は自分の番です。まるっきり別ジャンルにしたいと邪念が働き、筆者がでっちあげたタイトルは『ガリバー旅行記からの円周率』。

なお、今回はオプションルールとして、15分のうち最初1分はその本を用意した人(=お題を書いた人)は発言NGとしています。理由は、タイトルを決めた人が想定した方向へ話がいかないようにするため。このルールにより、意外性は増していきます。

実際、『ガリバー旅行記からの円周率』は自分でも思ってもいなかった以下のような本に。

・講談社ブルーバックスからのベストセラー

・『ソフィーの世界』のように数学の面白さが語られる

・主人公の馬が延々と歩く姿は、円周率が永遠に続くことを象徴

・本の最後の句点(。)は、実は円を表していた

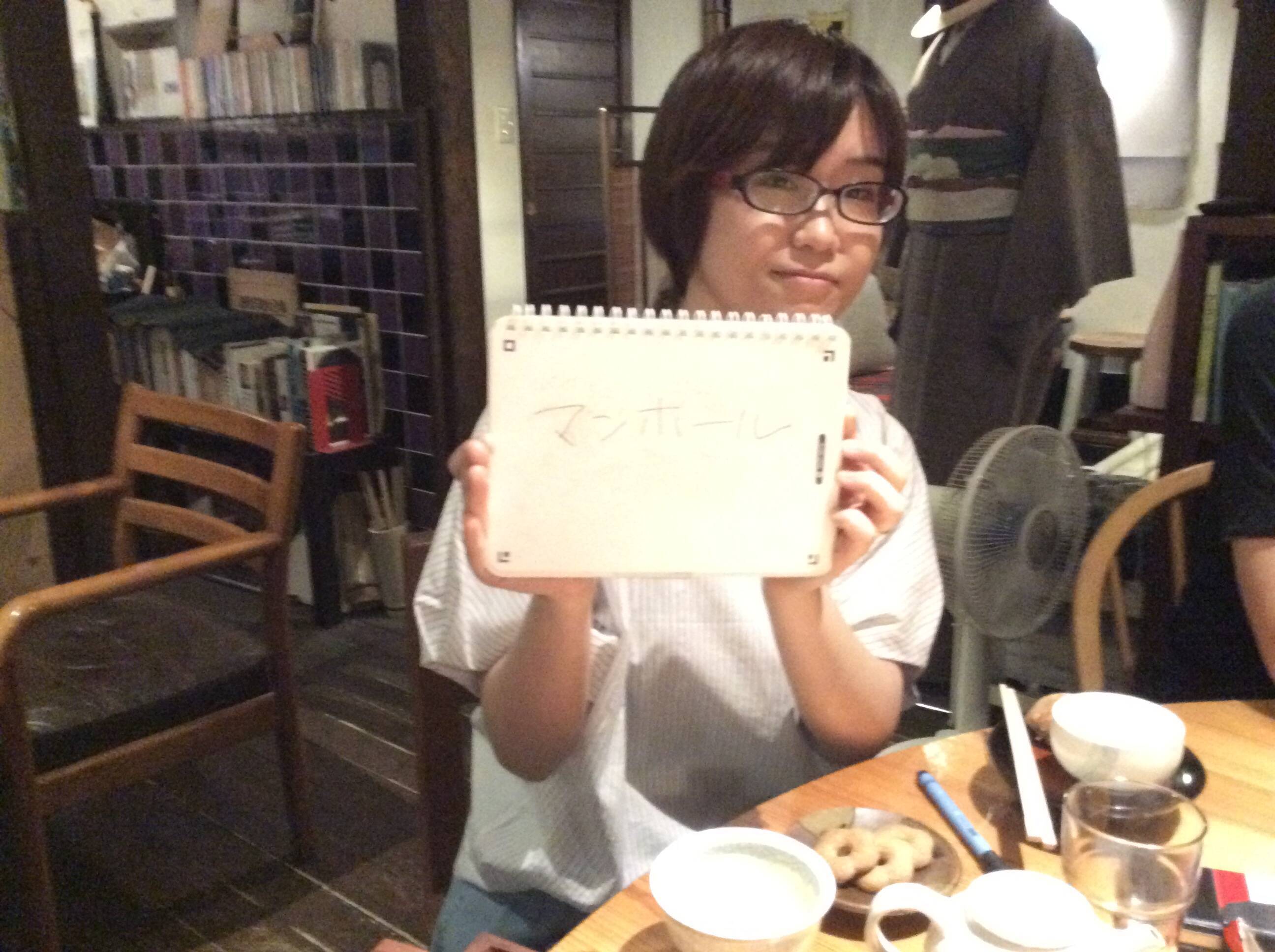

逆にシンプルなタイトルだと別の面白さも。ずばり『マンホール』とシンプルな書名の場合。

・日本だけでなく、海外のマンホール情報も記載。古くはローマ水道の歴史まで書かれている

・『an・an』連載開始から10年

・蓋に描かれた植物をその街で探そう企画があった

・あんなに蓋にこだわっていたのに、途中から著者の興味は穴のほうへ移った

・付録の「マグカップの上に乗せるシリコン製ミニマンホール」が人気

終わった後、参加者のみなさんは突然マンホールについて色々知りたくなったようでした。

名著も迷著も誕生しちゃいました

ここまで読んで「積極的に会話を進めて、想像力豊富じゃないとできないかな……」と不安に感じる人もいるかもしれません。しかし、架空読書会はそんな高いスキルも要求しません。その本が実際にあって、他の人の発言を肯定するというコンセプトさえ守ればOKです。

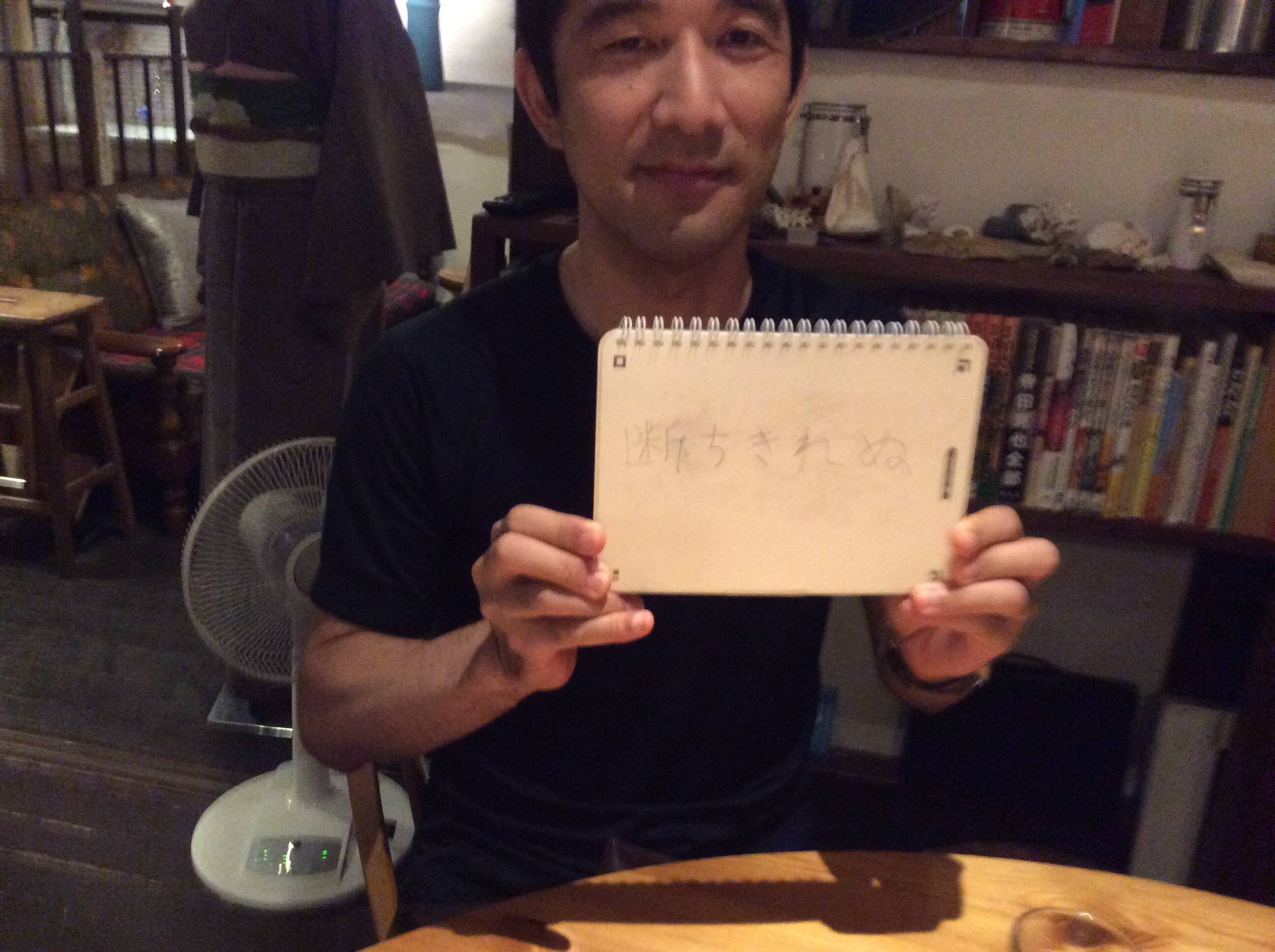

5冊目は『断ち切れぬ』。書名が出てから、わずか1分で内容がたくさん出ました。

・首切り役人が主人公の連作短編の時代小説

・すべて罪人の首を切る場面から始まり、遡って罪人が断ちきれなかった未練を探すという構成

・「未練の量が、残る皮の量だ」という名言

なんだろう、このしっくり感。あまりの見事さに、自分からはあまり口を挟まず、すっかり聞き惚れてしまいました。

・各話の罪人は、やむにやまれず罪を犯した弱い者、悪に徹した花魁、などなど

・相棒の人情味溢れる岡っ引きが彼らの未練を探る

・主人公の首切り役人は、逆に人と交わらず「言葉を交わすと刃が鈍る」と淡々と職務を進める

・最終章はなぜか固有名詞が出ずに、名前の無い人が同じく名前の無い人を処刑する話で終わる。何を象徴しているのか実に深い

・最近は若者向けに「安野モヨコによる、主人公と岡っ引きのBL風イラスト」が表紙でリニューアル

感想戦では「もう話ができているから、これ誰か書いてくださいよ!」、「登場人物も、ストーリーも、名セリフも全部ありますもんね」と、もはやこの本が実在してないのがおかしい、というレベルまで進んでいました。

そして、最後の課題図書は『走れエロス』。速攻で年齢制限アリの作品と決まっちゃいました。

・自費出版のマンガ

・基本、学校の屋上で陸上部の高校生二人(江口とセリ村)が妄想をダベっているだけ

・江口の妹が入院しても、二人は屋上でテニス部の異性を見ながら馬鹿話

・作者の裸体オサム先生、実は女性

どの方向へ想像が走っても、みんながちゃんとついていく架空読書会でした。

架空読書会のリアル感想会

終了後、参加した皆さんに、あらためて感想を聞いてみました。

・ゼロから作るというより、「みんなで一緒に作品を掘りあてていく」イメージ

・架空とはいえ「存在しているものを探していく」感じでやりやすかった

・どんな断片的なことでも受け止めてもらえる

・妄想を言っても「そうそう!」と肯定されるので、すごく気持ちいい

・とにかく「乗っかる」「肯定する」ができたら、大丈夫で

・言うこと以上に、話を聞いて自分の中で膨らませていくのが面白かった

・人によって結構クセが出る

とにかく共通して言えるのは「楽しかった」ということ。特に自分を含めて、初めてだった人は皆さん、想像していた以上の面白さにハマっていたようです。

また、この架空読書会をアレンジして、「職場でブレインストーミング前のアイスブレイクとして実施した」という話も聞きました。「相手の意見を否定せずに膨らませる」というブレインストーミングの原則を、実施前にゲーム感覚で楽しく味わうことができるそうです。これはもっと広めていきたい!

最後にもっと広めるためにはどうしたらいいか、あしゅりんさん&たかはしさんに聞いてみました。

ルール自体はあってないようなものだし、失敗してもいいし、実施のハードルは低いのだそう。むしろ「実施する場(機会)」が一番の課題かもしれないとのことでした。ただ、実はこういう虚構を語るのが好きな人は、結構多いはず。ネットなどで呼びかけると、意外と仲間が見つけやすいかもしれない、と話してくれました。

仲間内でも、初対面同士でも楽しめる架空読書会。これを読んで「面白そう!」と思った人、一緒にやってみませんか? あなたの課題図書、ぜひ僕に読ませてください!

(高柳優/イベニア)