第3週「恋したい!」第17回4月20日(金)放送より。

脚本:北川悦吏子 演出:田中健二

17話はこんな話

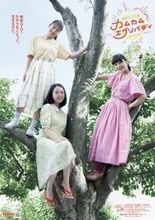

鈴愛(永野芽郁)は、ある朝、偶然出会った新聞部の小林(森優作)と再会する。これは、運命なのだろうか。

ネタのメガ盛り

「恋は自分でつかんでいかないと 選んじゃだめ」

「(「ふぎょぎょ」は)流行らない、流行らない」

19日(木)の「ごごナマ」では、美保純が少々辛口だった。やはり、朝ドラレジェンド「あまちゃん」(13年)に出ていた矜持だろうか。

北川悦吏子はもともと、脚本にその時代特有の固有名詞を取り入れ、リアリティーを増す手法を得意としていた。ちょうど流行っているブランド名などが出て来ると、視聴者は心くすぐられたものだ。90年代、彼女が目指していたユーミンの歌がそうだったように。それに追随しようとする次世代の女性作家もいたが、北川を超える才能はついぞ現れなかったと言っていい。

80年代を売りにしている「半分、青い。」でも、じゃんじゃん取り入れたいところだろうが、実名が使えないものもあるため、架空の名前と本物を混ぜながら、じゃんじゃん出してくる。17話では「イカ天」が出てきた。

それだけでなく、朝ドラや、流行りのドラマの手法も貪欲に取り入れる。ネタのメガ盛りである。

17話は、風吹ジュンのナレーションが、「え、もう?もう?イントロはじまる? 星野源が歌いはじめる」と言って、主題歌「アイデア」に繋いだ。この作り手が良くも悪くも調子に乗っている感じ、福田雄一に代表される10年代のメタドラマふうな気もしつつ、じつは、80〜90年あたりのバラエティーの空気も感じる。良くも悪くも、何かと調子に乗っていた時代なのだ。

調子に乗って、ぎふサンバランド建設のため、ふくろう商店街の住人を巻き込みにやってきた、瞳(佐藤江梨子)は〈ともしび〉を貸し切って、ボディコンで、男たちを集め、「踊ることそれは魂の解放」と叫びながら、ランバダを踊る。

真中の金田サカエの眉と唇が、佐藤江梨子が「魂の解放〜」と言っている顔に似ていませんか。

漫画のキャラは20代前半でこの時代を謳歌しているが、佐藤江梨子演じる瞳は30歳で痛々しさが強調されている。描かれた時代の差を感じる。

彼女は元ハウスマウカン(いまでいうアパレルショップ店員)で“260円のシャケ弁食いながら風呂なしアパートに住んでDC ブランドを着ている”という誰もが豊かと思いきや影で苦労している人もいたバブル期の典型的な人だった。

彼女の話題を語る上司(斎藤歩)とトオル(鈴木伸之)の車では「夜霧のハウスマヌカン」(86年 やや 作詞はいとうせいこうと李秀元)がかかっているが、私は、涙なくしては語れない瞳の人生に、岡崎京子の「くちびるから散弾銃」(87〜90)の金田サカエを思い出した。ちょうど、89年前後の東京に生きる女性3人のリアルな生活が、当時のカルチャーをふんだんに出しながら描かれた漫画だ。

トオルを叱る上司・斎藤歩は、アニメーション映画「サマーウォーズ」(09年 細田守監督)の侘助の声の俳優。侘助のモデル・伊丹十三は、80〜90年代、数々のヒット映画を撮っていた。

我々視聴者がSNSで調子に乗って薀蓄を語るネタをじゃんじゃん投下してくる「半分、青い。」。惜しげなさ過ぎて、16話では「ねるとん紅鯨団」〈87〜94年 フジテレビ〉的な番組が出たあと「コンパニャー見たい」と草太(上村海成)が言っていること(おそらく、ねるとんのコンパニオン回)や、「ランバダ」のシングルが発売されたのが90年である(ドラマは89年)ことのわけなどを咀嚼する前に風のように過ぎ去っていく。かろうじて、クラゲ先生(春海四方 89年に解散した一世風靡セピアのメンバー)の喋り方が朝ドラ名物・玉音放送ふうであるということに引っ掛かりを憶える視聴者も少なくないのではないか。

ここまで書いて、通常のレビューの文字量になってしまったが、まだストーリーについて、ほとんど記せていないので、もう少し続ける。

ゆれる

男たちが瞳に翻弄されている一方で、女たち(松雪泰子、原田知世、池谷のぶえ)は踏みとどまる。キミカ先生(余貴美子)に、土地開発によって静けさや自然が損なわれることを認識させられたのだ。

律(佐藤健)とキミカ先生が商店街を歩きながら、「故郷」をBGMに語る。

「年寄りは変わることがこわいかなあ」

「(梟町が)帰ってきたときに ホッとする場所やったらいいと思ってるんや」

「高校卒業して遠く行っても この町 忘れんといてな」

などと、ちょっといいことを言うキミカ先生。

こういう台詞が響くのは、1、2週で、たっぷり、こども時代のかけがえない素敵な時間を描いてあるからだ。あの頃と、89年では、人は年をとり、恋をして、経済状況が変わり、いろいろなことが変わっていくが、律とキミカが歩く商店街の風情はかろうじてまだ変わっていない。

変わるもの、変わらないもの、ありなもの、なしなもの、リアルなもの、架空のもの、生きてるもの、死んでるもの、純粋さも貪欲さも・・・何もかもをまぜこぜにして、ガンジス川のように、時代の川が流れていく。

とどまるのか、先に進むか、その境界線上のドキドキが、鈴愛の恋と重なった。

1時間に1本しかないバスを乗りそびれ学校に遅刻してしまった新聞部の小林との出会いを、律に「ちょっとすてきな カセットテープを拾ってあげるなんて出会い」は「運命」と言われ、はたして再会するのか・・・と思っていると、出会ってしまう。

鈴愛が、綺麗な花を背景に、バスを待っていると、向こうから小林が自転車に乗ってきて、バスがふたりの間をシャッターする。

鈴愛はバスに乗るのか乗らないのか、どっちかと思うと・・・

これには、西川美和監督の映画「ゆれる」(06年)のオダギリジョーと香川照之のラストシーンを思い出したが、90年代トレンディドラマにこういう場面があってもおかしくない。

「この前のひと〜」という小林の声がどこからともなく聞こえてくるとき、風の音がザワザワと大きくなる演出が叙情を高めた。

(木俣冬)