2020年に入り、音楽業界が大きな変化を迎えている。

ストリーミングの普及による視聴習慣の変化だけでなく、外出自粛などの影響でフェスが中止されライブも行えなくなるなど、去年までの常識が通用しなくなっているのが今年の音楽業界だ。

そんな激動の音楽業界がどのような状況に直面しているのか、アーティストはこの変化をどう乗り切るべきなのか。今回はそのヒントを、元Spotifyであり、現在は音楽専業のデータ分析・デジタルプロモーションの会社「arne」の代表である松島功さんにお伺いする。

コロナ禍で起きた音楽業界の良い変化と悪い変化

――まずは、このコロナ禍で音楽業界がどう変化しているのかお伺いしたいです。

ひとつはインディーズ系アーティストの大躍進だと思います。

今年に入ってから瑛人、YOASOBI、Rin音など、いわゆるメジャー以外のアーティストがどんどんテレビ出演するようになったんですね。

――何が起こっているんでしょうか?

もともと彼らはTikTokやSNSで話題を集め、ストリーミングで聴かれるようになり、その後Billboardのチャートで上位を取って、そこからテレビなどのマスメディアに取り上げられるようになりました。

じゃあ、なぜインディーズ系の彼らがBillboard(以降も)の上位を取れたのかというと、一つの要因としてコロナ禍の間、メジャーレーベルはCD店舗が休店している間にCDの発売を延期していたということがあります。

ビルボードのチャートはCD売上、カラオケでのリクエスト数、SNSでのシェア数、ストリーミング再生数など様々な指標を総合的して決めています。

メジャーレーベルがCDを出さず、カラオケ店やレンタルショップも閉まっていたので、ネットで人気のあったインディーズ系アーティストでも、ストリーミングやSNSが人気だったことで上位にでも、ストリーミングで聴かれSNSの指標も加味され、上位に食い込めたんですね。ここだけ見ると、かなり良いことだったと思います。

――メジャーレーベルが停止している間も、活動を止めなかったインディーズ系のアーティストがチャンスを掴めたということですね。海外の方ではどういう傾向があったんでしょうか?

海外では旧譜(昔の曲)が今年に入ってかなり再生されていますね。

この理由はまだはっきりとしていませんが、ライブに行けない、フェスにも行けないという中で「数年前にフェスで盛り上がったあの曲を聞きたい」といったファンが多いのではないかと思っています。

――昔の曲を聞くことで、ライブやフェスの楽しい思い出を追体験しているファンが多いということでしょうか?

そうですね。今年の新曲ではそういう「曲を聞くたびに楽しかった記憶を思い出す、ポジティブな記憶を定着させていく」といった体験を付け加えるのがすごく難しいので、現場でも苦労している点です。

普段だと新曲を出して、ライブハウスで聞いてもらって、フェスで盛り上がって、カラオケでも歌ってもらって……と体験を積み重ねていけるんですが、それが出来ないので新曲を好きになってもらうのがなかなか難しいんですね。

――なるほど。コロナ禍の中で良い点も悪い点も含めて大きく音楽業界が変化していることがわかります。

オンラインライブは準備や配信後の誘導が大事

――今年急増したものとしてオンラインライブがありますが、これについてはいかがでしょうか?

やはり大物アーティストビジネス化できそうですが、中堅クラスのアーティストさんですと集客ふくめ収益が難しいですよね。それから、どういう配信をすればよいのかがまだ確立されていないという印象です。

――特に印象的だったオンラインライブなどはありますか?

僕が観たなかですごく良かったのは森崎ウィンさんの配信ですね。まずYouTube、Instagram、Facebookで並行して生配信をされていて、それぞれのチャットのコメントもきちんと拾われていたんですね。

ライブハウスからの配信だったんですが、パフォーマンスはいつも通りステージで、コメントを返すときはステージを降りて客席で返されていたんですね。

観ているのは画面越しなんですけど、ライブでよくある「ステージから降りてきて観客のいるエリアまで来てくれる」という感覚にかなり近くて、かなり楽しめる配信でした。

――おもしろい演出ですね! ほかの例もお聞きしたいです。

あとはReolさんですね。

彼女の場合はライブ当日までの間に何回もYouTubeでの配信をやっていたんですね。「YouTubeでライブを観る」ってファンの方も慣れていないので、細かい使い方がわからなかったりするんです。

それを事前にやっておくと、アーティストもファンも一緒に当日に向けた準備ができますよね。うまい使い方だと思いました。

――確かに事前に練習できるとファンとしてもありがたいですよね。

同じような例でサザンオールスターズの例がありますね。配信サイトがとにかく多くて、オンライン配信に慣れている人でもハードルの高い配信でした。

それに対して彼らがどうしたかというと、配信の数日前にYouTubeにさまぁ〜ずの動画をあげたんです。

さまぁ〜ずが苦労しながらサザンの配信を観ようとしているという動画なんですけど、サザンのファンから見たら、自分たちと同じぐらいの年齢のさまぁ〜ずが実際にやってくれているので参考になるんですよね。すごく良い取り組みだと思いました。

――面白いです! アーティスト目線で考えたときの質問なのですが、オンラインライブをやることでその後視聴数が増えたり人気が出たりすることはあるんでしょうか?

配信をどういう設計でやるかにかかっていると思います。

単にライブを観てもらうだけじゃなくて、セットリストをプレイリストにまとめる、YouTubeの過去のライブ動画を案内する、ライブのDVDを宣伝するなど「次のアクションにきちんと誘導する」ことを意識する必要があると思います。

――ファンが「ライブを観て終わり」にならないようにする必要があるんですね。

そうですね。これ以上ないエンゲージポイント(ファンとの接点)なわけですから。せっかくポジティブな気持ちを持ってもらったのに、ここで終わりにしたくないですよね。

あとは、YouTube配信の場合は実際の演奏前から配信をオンにしておいた方がいいと思います。

配信をオンにしておくとファンがチャット出来るようになるので、ここでファンの皆が「今日は楽しみだよね」って書き込んだりできるようになるんですね。

そこに公式スタッフが今後のお知らせや告知情報とかをどんどん書いていくだけでかなり良い宣伝になると思います。

――なるほど、具体的で参考になります!

ストリーミング配信による音楽への影響は?

――コロナの影響でストリーミング配信にも変化はあるんでしょうか?

難しい質問ですね(笑)。結論から言うとコロナ禍の間もストリーミングは伸びていますが、そもそも日本はストリーミングが伸びているんです。だから、これがコロナ禍の影響かどうか、数字にしづらい部分はあります。

――コロナ禍に限らず、ストリーミングが伸びたことで起きている音楽の変化などはありますか?

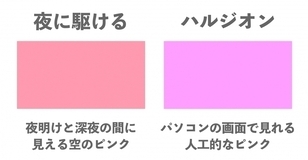

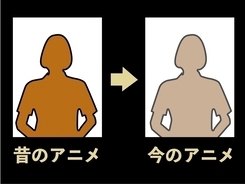

ストリーミングの影響でよく言われるのは「曲の早めにサビが来るようになった」ということですね。ストリーミングでスキップされないように、最初の30秒ぐらいのところにいいパートを持ってくる傾向があります。

あとは、アーティストとフィーチャリングでコラボするとき、早めにコラボのアーティストの歌い出しが出てくることが増えましたね。

昔は後半に出てくることが多かったんですけど、これもストリーミングの普及による変化だと思います。

――曲だけでなく、タイトルなどにも変化はあるのでしょうか?

いろいろとありますが、大きい変化はストリーミングのおかげで全世界に配信できるようになったという点ですね。

「楽曲のマルチランゲージ」という問題なんですけど、英語圏で売れたいと考えているアーティストは曲名をちゃんと英語でも設定しておく必要があります。

BTSなどはこのあたりがうまくて、昔の曲はすべてハングルなのに、途中からはすべて英語に変えています。しかも随分早い段階からです。つまりその時から世界進出を考えていたんでしょうね。

それから、海外に同じ名前のアーティストや曲名があると、検索してもたどり着いてもらえないという問題もあります。アーティスト名はあとから変えられないので、きちんと調べてから決める必要がありますね。

――アーティスト名や曲名を決めるにもデジタルリテラシーが求められるようになっているんですね。ストリーミングではサービスごとの違いもあるのでしょうか?

ありますね。

――アーティストとしては、自分の曲が合うストリーミングを選んで配信するべきなんでしょうか?

全部に出した方がいいですね。その方が収益にもなります。Spotify、Apple Music、YouTube、LINE MUSICなど選ばず出した方がいいと思います。

<後編では、いまやアーティストに不可欠な宣伝ツールとなったSNSの活用法について聞いていく>

■まいしろ

社会の荒波から逃げ回ってる意識低めのエンタメ系マーケターです。音楽の分析記事・エンタメ業界のことをよく書きます。

Twitter:https://twitter.com/_maishilo_

note:https://note.mu/maishilo

Soundcharts

フランスのスタートアップテックカンパニーSoundcharts社の音楽アナリティクスツール「Soundcharts」日本語版サイトが8月1日よりオープン、並びに日本のコミュニケーション窓口を開設している。

【Soundcharts 日本語版サイト】

https://soundcharts.com/ja

Soundchartsとは?

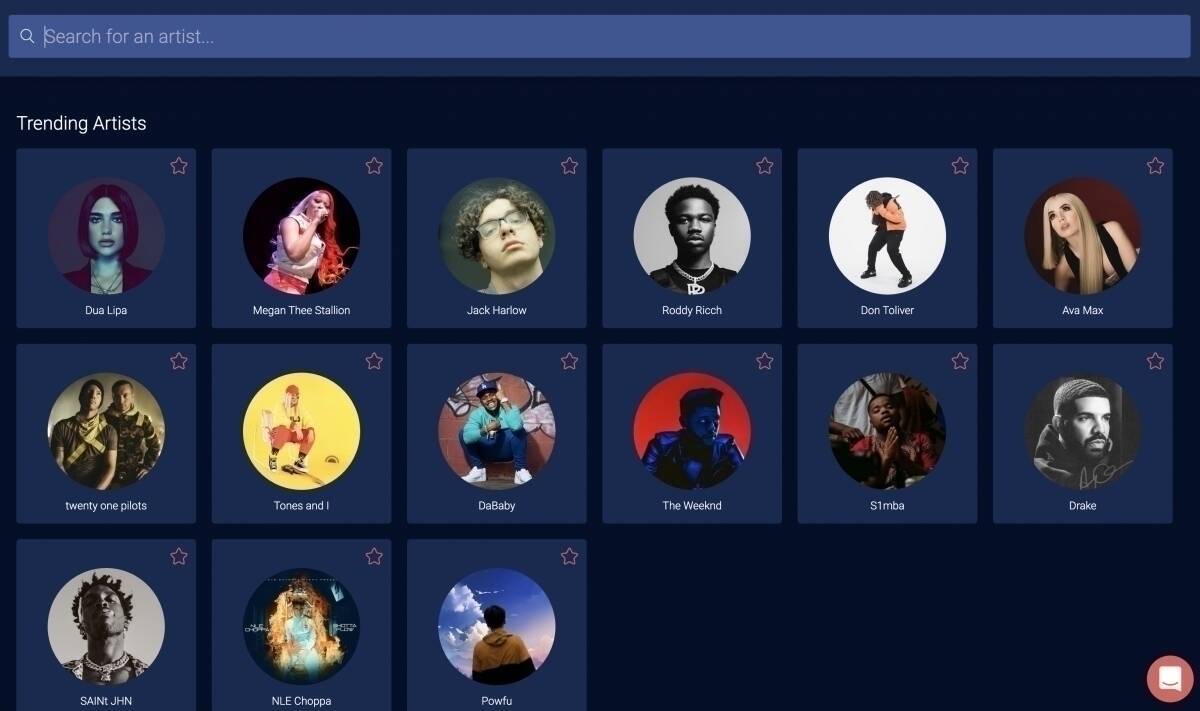

Soundchartsは、ストリーミングリスナー、ラジオでのエアプレイ、オンラインメディアでの言及、プレイリスト、チャートをグローバルにモニターし、リアルタイムであらゆるアーティストの分析を提供する唯一のSaaSプラットフォーム。全世界中で毎日5億ポイントのデータを処理している。

Web上でアーティスト名、プレイリスト名を検索することでそのアーティストのリスナー数、チャート状況(Apple、Spotify、YouTube、Shazam、iTunes、Deezer)、プレイリスト状況(Spotify/Apple)などを把握することが出来るツールです。一部の国と地域のチャート情報ではTikTokチャート、Instagram Musicチャートも表示。

海外ではユニバーサルミュージック、ワーナーミュージック、ULTRA、Atlantic、BMG、Believe Digital、ソニーATVミュージックパブリッシングなどが利用している。

Soundcharts活用方法

・チャートを見やすく表示

国、ジャンル、サービスごと、その他のパラメータに基づいて、曲・アーティストのチャートを表示。更新頻度と、ランキング数(トップ100、1000、100000)が選択可能。

・リリース後のデータ分析

リアルタイムにリリースされた楽曲を分析できます。週ごと、国やラジオ局ごとのラジオ再生時間など、楽曲のライフサイクルを把握できる。

・広告/PRのチャンス

あなたの楽曲を再生しているラジオ局を確認。世界中のラジオ局もモニターしています。またオンラインメディア上でリリース前後でそのアーティストについて誰がどんなことに言及しているかを、ソース(公式メディアか音楽メディアか)ごとに確認することが可能。ベストなPRタイミングを発見できる。

・オーディエンスを確認

オーディエンスがどこにいるのかを特定。トップの国や都市をSpotify、YouTube、Instagram別に表示、ファンベースがどこにあるのか、年齢、性別など。InstagramAnalyticsの箇所ではさらなるエンゲージメント数を確認。

・Instagramインサイト情報

性別や年齢別にデモグラフィックデータが閲覧可能。最もパフォーマンスが良かった投稿や、使っているハッシュタグのランキングを確認。「いいね」数、コメント数の平均値、フォロワーのうちどれぐらいが熱心なアクションをしているかの数字を表示。

・新たな海外マーケットを特定

あなたのアーティストが海外でチャートインするたびにメール通知を受信することが可能。247カ国をカバーしているため、新たなマーケットでの動きを特定できる。

・現地のパートナーを特定

1,700以上の海外ラジオ局を確認でき、20,000以上のオンラインメディア(音楽、ニュース、ブログ)での言及を閲覧できるため、新たな海外マーケットを発見し、組むべきローカルパートナーを見つけることも可能。

・狙うべきプレイリストを見つける

Spotify、AppleMusic、Deezerプレイリストの履歴にアクセス。プレイリストのフォロワー数、曲のポジションの変遷など確認可能。公式プレイリスト、メジャーレーベル作成のプレイリスト、それ以外の一般的なサードパーティープレイリストでフォロワー順にフィルターをして閲覧することも可能。

・API

追加のプランとしてデータチームのためにSoundchartsAPIの提供プランも。

価格表

毎月(Monthly)ではなく年間(Annually)契約されているユーザー様が1名いる場合、他のチームメンバーでのディスカウントは相談可能。

https://soundcharts.com/pricing

<まずは無料体験から>

Soundcharts:https://soundcharts.com/

Soundcharts 日本語版サイト:https://soundcharts.com/ja

音楽と美容が好きな人。 2020年、音楽専業のデータ分析・デジタルプロモーション・マーケティング会社arneを設立。インディペンデントのアーティストサービス、レコード会社のデジタル事業サポートにつとめる。