この記事をまとめると

■変速機の多段化が進んだのは2000年代に入ってからだ■米国市場を主力と考える自動車メーカーにとってクルマのATは4~5速であれば十分だった

■欧州のCO2排出量規制が強化されたため欧州でもATの普及が加速していき多段化も進化した

速度域が低いアメリカや日本ではATは4~5速で十分!?

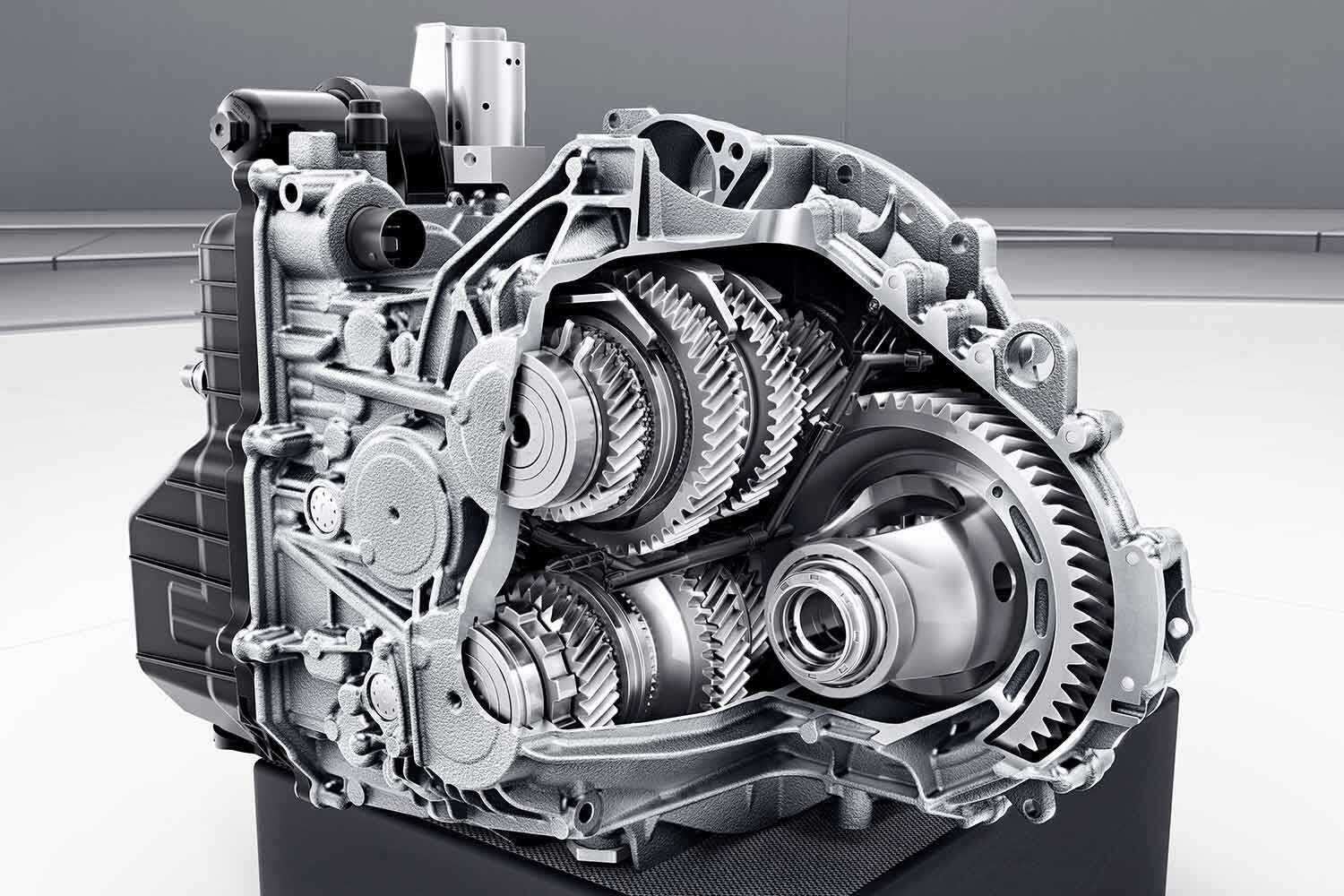

自動変速機(AT)が著しく多段化したのは、2000年代に入ってからだ。それまでは、3速や4速ATがほとんどだった。そのうえで、オーバードライブと呼ぶ、高速走行用の段が設けられていた例がある。

ATが3速や4速で問題なかった背景にあるのは、クルマの走行速度がかかわる。のちの多段化では、ATで使われてきた遊星歯車の数を増やすことで対処してきたので、技術的に難しかったとは考えにくい。

そもそもATが普及した米国では、フリーウェイの制限速度が時速55マイルだった。換算すると時速88kmである。近年は、時速65マイルや70マイルといった地域もあり、米国の場合は州によっても差がある。

一例として、時速70マイルの道路でも、時速に換算すれば112kmなので、日本の高速道路の制限に近い速度といえる。

こうした交通環境では、基本的には4速ATでほぼ無理なく走れ、強いていえばもう1速高速専用の段があれば、エンジン回転数を下げ、より快適な高速移動ができるだろう。

したがって、米国市場を主力と考える自動車メーカーにとって、米国と日本で使うクルマのATは、4~5速であれば十分商品性を保つことができた。

CO2の排出量削減を目的に欧州でもATが普及

一方、より速度域の高い欧州では、郊外の道路で時速80km、高速道路では時速130kmが速度制限で、ドイツのアウトバーンには速度無制限区間もある。そうなると、4~5速ではエンジン回転が高くなりすぎ、燃費が悪くなるうえ、エンジン騒音も大きくなって快適な移動ができない。

そこで、欧州では永年、5速手動変速機(MT)が大半で、ATはなかなか広がらなかった。

しかし、2000年前後から欧州の二酸化炭素(CO2)排出量規制が強化された。燃費規制値を達成できない新車を販売すれば反則金の支払いが生じるようになった。こうなると、燃費のために多段化が必要になる。

同時にまた、MTよりATのほうがCO2排出量を管理しやすくなった。運転の仕方を素早くコンピュータが検知し、間をおかず上の段へ自動変速することで、燃料消費を抑える。MTで、運転者に変速を任せておけば、下の段で走り続け燃費を悪化させてしまいかねない。

そこで欧州でもATの採用が増えた。そのために、MTをもとにした自動クラッチ式やクラッチを奇数段と偶数段それぞれにもつDCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)が編み出され、AT化に余分な開発費や生産費用を加えず、多段化を進めた。もちろん、従来からのATも多段化されていった。

CO2排出量の削減は、気候変動抑制のためで、つまりは環境対策のために変速機の多段化が不可欠になった。技術的難しさというより、適正な原価で多段化できる方式も考え出されたのである。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)