この記事をまとめると

■フォルクスワーゲンに続き日野自動車もディーゼルエンジンの排出ガス偽装に手を染めた■ディーゼルエンジンは出力を上げれば燃費は良くなるが、代わりに排出ガス浄化に苦慮する

■現代社会ではディーゼルエンジンが抱える課題に対する解決策が見出されていない

解決策が見つからないディーゼルエンジン排出ガス問題

ディーゼルエンジンの排出ガス偽装問題は、2015年に米国でフォルクスワーゲン(VW)が起こし、今回は日本で商用車での偽装が日野自動車で行われた。安全で快適な社会を維持するための規則に違反する重大さや、自己中心的な悪意は、もちろん正されなければならない。だが、この問題は、ディーゼルエンジンが抱える根本の課題解決が、現代社会では困難であることを示しているのではないか。

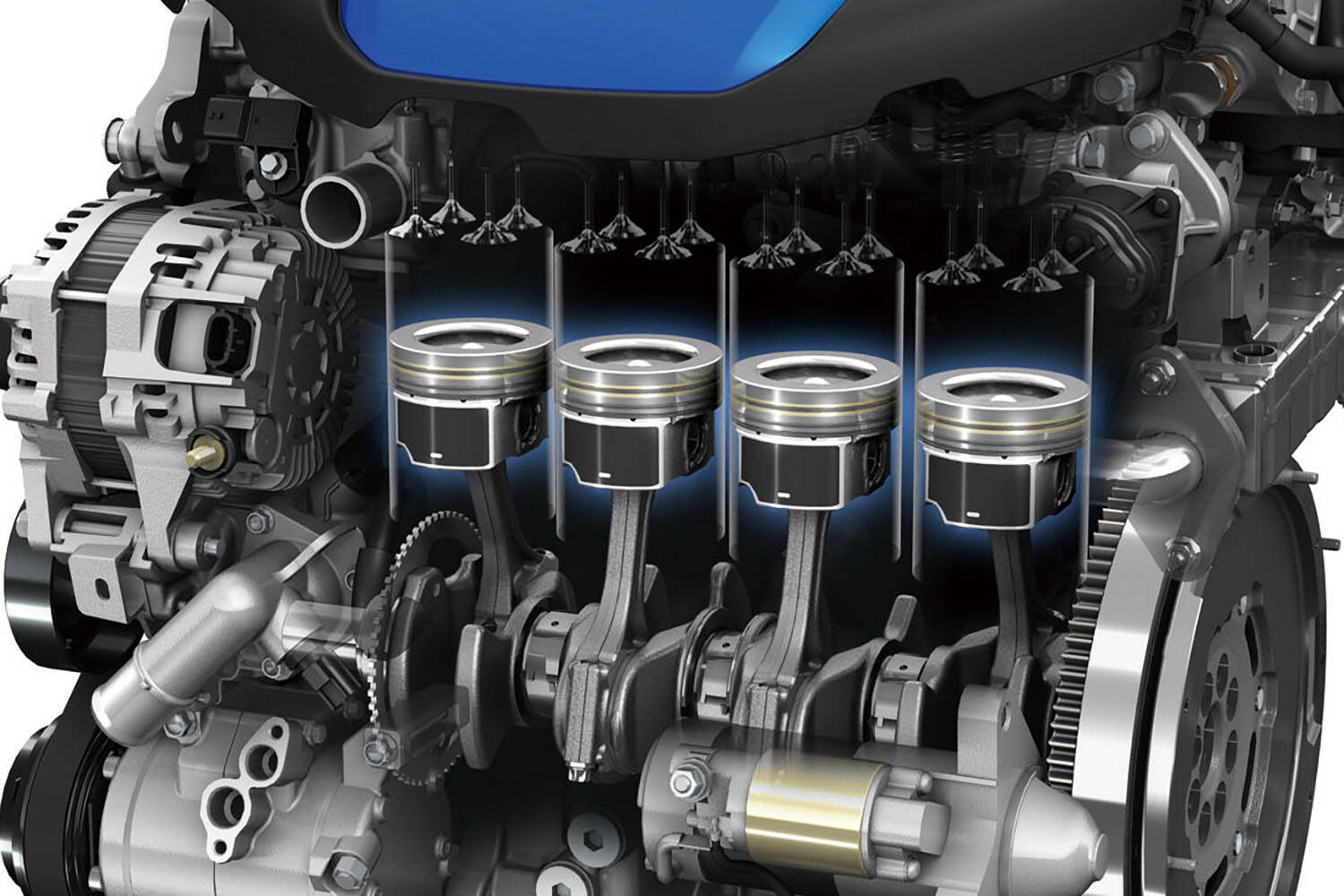

ディーゼルエンジンは、ドイツ人のルドルフ・ディーゼルが発明した。しかし当初はなかなか普及しなかった。それでも、ガソリンエンジンの2倍の圧縮比で燃料を燃やし、動力を得ることによる効率の高さ、すなわち燃費のよさで、欧州では小型乗用車で普及し、世界的にも大型トラック/バスなどに広まった。その後、欧州では気候変動対策として上級車種への採用が広がった。

一方、ディーゼルエンジンの大きな課題は、排出ガス中の有害物質の除去だ。1999年に、当時の石原慎太郎知事がディーゼル排出ガス中の煤を示し、大気汚染防止のため、ディーゼル車NO作戦を東京都ではじめた。

乗用車を含め、人体に悪影響を及ぼす排出ガス中の有害物質は、ほかに、一酸化炭素(CO)と、炭化水素(HC)がある。NOxを含めたそれら3つの有害成分を浄化するのが、1970年からはじまった排出ガス浄化の取り組みだ。これに、ディーゼルエンジンは煤を含む粒子状物質(PM)の浄化が加わる。たとえ煤は目に見えなくなったとしても、軽油の不完全燃焼によって生じるPMは、排出され続けている。

軽油を燃料に使うディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンのような点火プラグによる強制的着火がないため、PMが出やすく、また圧縮比が高いことによって燃焼温度が上がるので、NOxの排出量も多い傾向に変わりはない。

そこでNOxの排出を抑えるため、排気循環(EGR)を用いて燃焼温度を下げようとするが、それはつまり、出力を落とすことにつながる。

結論をいえば、排出ガス浄化をしないで済むなら、ディーゼルエンジンは高圧縮比を活かして効率のよい、すなわち燃費のよい走りができる。だが、排出ガス浄化を強化すればするほど、出力と排出ガス浄化の調整に苦慮するエンジンなのである。

なおかつ、NOx浄化のため、尿素SCR(選択触媒還元)を使わざるをえないが、原価の上昇と、消費する尿素の補充の手間がかかる。

競合車との価格競争を含め、戦えるディーゼル商品を無理に世に出そうとすれば、排出ガス偽装に手が伸びるというわけだ。しかもそれが、名のあるVWや日野で起きた。

電気や水素などへのエネルギー転換も容易ではない

乗用車と同様に、電動化によって大型商用車を環境適合させようとの動きがある。米国のテスラにみられるように、トラクターヘッドを電気自動車(EV)化する動きがある。欧州では、鉄道のように架線を使ってEVを走らせる検討も行われている。あるいは、トヨタが取り組むように燃料電池車(FCV)化の構想もある。

だが、あるトラックメーカーの技術者によれば、EVのリチウムイオンバッテリーも、FCVの燃料電池スタックも、大型トラックのように荷物を満載し全負荷での運転が続く状況では、既存のディーゼルエンジンほどの耐久性は得にくいとのことだ。

つまり、大型トラック/バスの環境対応では、ディーゼルエンジンも対応は厳しく、かといって電動化も厳しいという、八方塞がりに近い状況に直面している。

東京都市大学や協力企業による水素エンジントラックの出力が、既存のディーゼルエンジンに近づいたとの情報もある。その実用化は4年後の26年を目標としている。しかし、これから耐久性試験に入るとのことで、先行きは確定的でない。

バイオ燃料に切り替えるとしても、既存の軽油の流通量ほどのバイオ燃料を生産するには、耕作地の確保や製造のためのエネルギー消費がまだ明確ではない。

そもそも、電気分解の基となる水は、どういう水を使うのか、明確な答えはない。一方で、世界的に数十億人の人が安全な水を使えない状況にあり、世界3位の長さを誇る中国の長江では、干ばつで水不足の課題を抱えている。

気候変動が現実的となった時代に、水を安易に水素製造用に使うことはできるのか? 人々が安心して水を飲める環境を保持することが先決ではないのか?

乗用車は、次世代型の原子力発電を活用し、EVの普及で生き延びられるだろう。電力の需給には、バーチャル・パワー・プラント(VPP)の構想も有用だろう。だが、大型トラック/バスは明確な解決策を見出せないまま、排出ガス偽装という不正への解決策が見つからずにいる。

![[医食同源ドットコム] iSDG KUCHIRAKU MASK (クチラクマスク) ホワイト 30枚入 ダイヤモンド型 くちばし型 メイクが付きにくい](https://m.media-amazon.com/images/I/51S5YMnLMNL._SL500_.jpg)

![[医食同源ドットコム] iSDG 不織布マスクPREMIUM 50枚入り (個包装) (ふつう)](https://m.media-amazon.com/images/I/51XlQaY1QuL._SL500_.jpg)

![[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入](https://m.media-amazon.com/images/I/51m0nKLQ+rL._SL500_.jpg)