この映画のオーディションを受けたとき、北川の機嫌は最悪だったらしい。

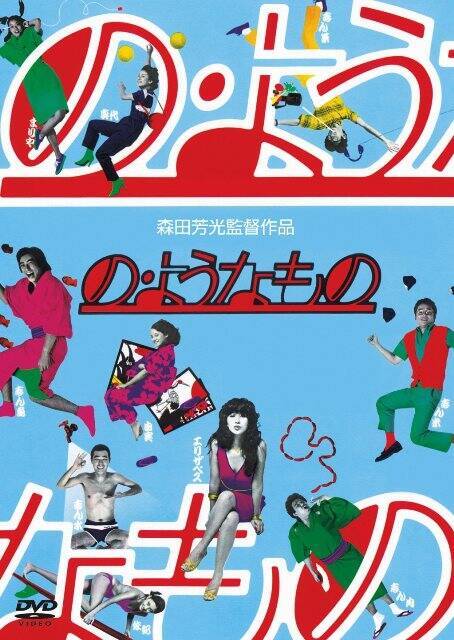

その森田が「間宮兄弟」の撮影中に北川にある映画のDVDを渡し、観るように勧めている。それは森田自身の劇場映画第1作である「の・ようなもの」だった。北川は「いま撮っている映画を『の・ようなもの』みたいな感じにしたいのかな」と思いながら見たという(前掲)。

「の・ようなもの」は1981年、森田芳光31歳のときの作品だ。時はめぐり彼は2011年12月、61歳で死去している。その遺志を引き継ぎ、「の・ようなもの」の35年ぶりとなる続編「の・ようなもの のようなもの」が制作され、1月16日から公開された。

実家を抵当に入れて製作費を捻出

宮藤勘九郎脚本・長瀬智也主演のドラマ「タイガー&ドラゴン」(2005年)、貫地谷しほり主演のNHKの連続テレビ小説「ちりとてちん」、国分太一主演の映画「しゃべれどもしゃべれども」(いずれも2007年)、さらに昨年から今年にかけてのドラマ「赤めだか」やアニメ「昭和元禄落語心中」など、ここ10年ほど若手落語家を主人公にした映像作品が目立つが、「の・ようなもの」はひょっとするとそれらの原点ともいえるかもしれない。

初めて劇場映画を手がけるにあたり、森田は自分が誰よりも知っている「風俗と落語」を結びつけることにする。何しろ彼の実家は旧花街である渋谷・円山町の料亭で、芸者衆に囲まれながら育った。そして日本大学芸術学部在学中には落語研究会に所属している。この落研時代のひとつ上の先輩に、のちの放送作家・高田文夫がいた。高田によれば、森田はいくら稽古をつけても下手で、「演じるんじゃなくて、つくるほうにまわれ」とアドバイスしたという(高田文夫『誰も書けなかった「笑芸論」』講談社)。

タイトルは三代目三遊亭金馬の十八番「居酒屋」に出てくる「できますものは、汁に柱に鱈昆布、アンコウのようなもの、鰤にお芋に酢蛸でござーい」のくだりからとった。また、伊藤克信演じる主人公の新米落語家が、夜中の町をひたすら歩きながら道々地名や情景を語っていくシーンは本作の見どころのひとつだが、これは「道中づけ」といって落語や講談の語り口の一種だ(伊藤は今回の続編にも出演)。

「の・ようなもの」の製作費は当初、森田が自主制作した「ライブイン茅ヶ崎」を見て協力を申し出た友人が出資してくれる予定だった。配給会社にもそう言って契約を取りつけたが、撮影に入る直前にその友人が病気で入院してしまう。突然あてがなくなった森田は、けっきょく両親に頼みこんで実家を抵当に何とか資金を捻出した。

できあがった映画は1981年9月、森田の地元・渋谷の東急文化会館で封切られた。森田の心配をよそに初日から立ち見が出る大盛況だったが、まだ不安が残る。そのため、劇場で伊藤に連日のようにサイン会をさせるなど集客や宣伝に力を注いだ。その甲斐あって連日劇場は満員となった。

もっとも、単館上映では宣伝費しか回収できず収入はゼロ。そのうえ公開から約5カ月間、1本も仕事の依頼がなく、森田は3千万円もの借金を抱えて途方に暮れた。しかし翌82年2月に入って一気に3本も仕事が決まる。そのうちのひとつは、森田の出世作「家族ゲーム」の企画だった。このほか、「の・ようなもの」に感銘を受けたシンガーソングライターの財津和夫(当時チューリップのリーダー)の推薦で、森田が構成作家、伊藤克信をパーソナリティにラジオ番組も担当している。

モノを通して人物を描く

財津和夫は「の・ようなもの」を《日本の映画は押しつけがましいのが多いのに、これはまったくの叙事で、情けがないんですよね。(中略)登場人物がよそいきの顔でしゃべっていて、心の底を見せようとしないのね。/それがすごく哀しかったというか感動したんですよ》と評している(ぴあMOOK『森田芳光祭』)。

落語の世界を描くとなると情に傾きがちだが、この映画にはそれがない。

このほか、三遊亭楽太郎(現・圓楽)が若手人気落語家役で出演、局アナ時代の久米宏を思わせるラジオのレポーターぶりを見せていたり、団地のケーブルテレビやらYMOのアルバム「BGM」のジャケットやら同時代のファッション・音楽・ニューメディアなど流行りものがこれでもかと登場する。森田は人物をおのおのが持っているモノを通して描き出そうとしたのだ。そのあたりは、「の・ようなもの」と同じく1981年に出版された田中康夫の小説『なんとなく、クリスタル』ともなんとなく似ている。

モノが人間の思想や文化に影響を与えるという考え方を、森田は高校時代にマクルーハン(カナダの英文学者・文明批評家)のメディア論で学んだという。後年にいたっても「日経流通新聞」を愛読し、新製品が出るたびに買いこんでいたとか(前掲書)。遺作となった「僕達急行 A列車で行こう」(2012年)でもルンバが登場人物の部屋を動き回るシーンが印象深い。

ラッシュを見た関係者が「学芸会じゃない」と憮然!?

「の・ようなもの」が画期的だったところはこれ以外にもたくさんある。たとえば、メインキャストのうち秋吉久美子と尾藤イサオをのぞけば、プロの俳優がほとんど出てこないこと。そのせいもあってか、映画の編集途中で音が完全に入っていないラッシュを関係者に見せたときには「学芸会じゃねえ」とみんな憮然として帰ってしまったという。それでも完成させたとき「これはちょっと面白い」と言わしめたのは、森田の腕だろう。

主演の伊藤克信も、若手落語家を探していた森田が、全日本学生落語名人位決定戦というテレビ番組に大学の落語研究会の一員として出場していたのを見てスカウトしたそうだから、まったくの素人だった。主演候補としては、このころ小劇場演劇の世界で注目されていた野田秀樹にも打診があったが、劇団公演の都合で断ったという(『野田秀樹対談集 美談』東京書籍)。森田と野田の組み合わせも見たかったところだが、さえない若手落語家という役どころは才気走った野田とは正反対で、やはり伊藤を選んで正解だったのだろう。

主人公の先輩落語家のひとりとして出演するでんでんにしても、当時はオーディション番組「お笑いスター誕生」に出場しコメディアンとして人気が出始めたころで、映画出演はこれが最初だった。彼が性格俳優として活躍する現在を森田はどれほど予見していたのだろうか。

角川春樹の一言から決意した劇場映画進出

「の・ようなもの」の公開された1981年には、森田芳光とともに気鋭の映画監督として注目されていた相米慎二が薬師丸ひろ子主演で「セーラー服と機関銃」を制作している(公開は12月)。同作は大ヒットし、角川春樹(当時角川書店社長)製作のいわゆる角川映画の代表作となる。

それまで8ミリフィルムで自主映画を撮っていた森田が、35ミリの劇場映画に進出しようと思い立ったのは、じつは角川春樹の一言によってだった。角川から8ミリ作品「ライブイン茅ヶ崎」を観たいとの申し出を受け、森田は配給会社の試写室で上映する。しかし角川の感想は「まあ、8ミリとしては面白いけど、35ミリじゃなきゃだめだよ、お話にならない」というものだった。これに森田は奮起し、ともかく1回勝負しようと決意したという(『森田芳光組 TEAM YOSHIMITSU MORITA』キネマ旬報社)。森田はその後1984年に薬師丸ひろ子主演の角川映画「メイン・テーマ」を手がけるにいたる。

奇しくも今年、「の・ようなもの」と同じく35年ぶりに「セーラー服と機関銃」の映画の続編(「セーラー服と機関銃―卒業―」前田弘二監督、橋本環奈主演)が、角川映画40周年記念作品として3月に公開を控えている。オリジナルを撮った相米慎二もすでにこの世にいない(2001年没)。角川映画全盛期を代表する作品の続編と、森田の劇場デビュー作の続編が時期をほぼ同じくして公開されることに偶然以上の何かを感じずにはいられない。

(近藤正高)