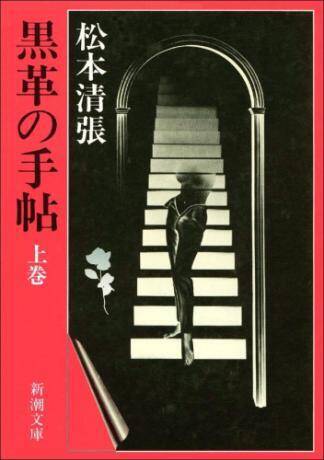

清張がモデルにした現実の事件とは?

清張作品には、実在の事件に取材したものが多い。銀行の女性行員が預金を横領したところから始まる『黒革の手帖』も、現実の事件をそっくりなぞってこそいないものの、モデルにしたであろう事件はいくつか思い浮かぶ。じつは作中にも、それらしき事件が出てくる。

《女性行員による預金横領事件はそれほど稀有というわけではない。数年前に起った或る地方銀行の横領事件もやはり永年勤務する預金係の女子行員で、その金額が九億円にも達していたことで世間をおどろかしたが、これも架空名義の預金を解約ということにし、出金伝票を切っては引き出していたのだった。土地成金の農家は税金逃れに腐心し、税務署を虎のように怖れて、架空名義や無記名預金へ逃げこむ》

このくだりはおそらく、同作発表の7年前、1973年に発覚した、関西のある地方銀行の京都府内の支店での女性行員による横領事件を念頭に置いて書かれたのではないか。この事件では、女性行員が35歳のときに知り合った年下のタクシー運転手の男に入れあげ、彼にせがまれるがままに不正手段に手をつけると、1966年12月から6年余りで総額で約9億円を横領する結果となった。この事実は、1973年2月に彼女がべつの支店に転勤を命じられて発覚する。転勤の辞令が出てまもなく彼女は姿をくらましたが、先に逮捕された相手の男の自供から、同年10月に大阪市内で発見、逮捕された。裁判では、懲役8年の実刑となる(男は懲役10年)。

もっとも、先の文章には、この事件と微妙に異なる点もある。文中の事件では、土地成金が税金逃れのため、架空名義で預金をし、それを行員が解約ということにして横領したものとされている。

現実の彼女と『黒革の手帖』の主人公の共通点

現実に起きた9億円横領事件では、ギャンブルに溺れた男に、ときに横領の事実をバラすと脅されながらも、銀行からカネを横流しし続けた女に対し、世間はわりと同情的であったという。

作家の上坂冬子は、それとはべつの意味で、女性行員に同情を示した。上坂が注目したのは彼女の年代だ。事件発覚時、くだんの行員は42歳で、上坂と同い年だった。そればかりか、業種は違えど、高校を出て(行員は中退して)就職したのは終戦直後のほぼ同時期。上坂は39歳まで勤めたので、行員の彼女が事件で銀行をやめた年齢にこれまたかなり近い。それだけに上坂には彼女と自分とを重ねあわさずにはいられなかった。

女性は就職しても結婚すればやめるものという考えがまだ支配的だった時代。大半の企業は、女性が定年まで勤めるものとはほぼ想定していなかった。

自動車メーカーに勤めていた上坂自身、勤続7年目、25歳のとき、正面玄関の隣りのきれいな事務所から、いきなり工場の片隅に配属が変えられるという屈辱を味わっている。もっと先輩のベテランOLのなかには、新入社員に叱ったところ、「あなたも平社員なのだから、怒られる筋合いはない」と逆に言い返され、途端に泣き出した人もいたという。

ここから上坂は、くだんの女性行員にも、こんな話の一つや二つあったのかもしれないと推測し、さらにこう書いている。

《Aがタクシー運転手のBと出会ったのは(昭和)四十二年というから、彼女が三十六歳の頃である。職場の片すみで何の可能性もない八方塞がりの生活をすごし、家に帰れば離婚したお母さんと出戻りの姉さんだけというしずまりかえった生活をくり返していたAと、Bとの運命的な出会いをきいて、私は、ああ、これなら結ばれるはずだ、と思った》(前掲、『読本 犯罪の昭和史3』。AとBは原文では実名)

『黒革の手帖』の主人公・原口元子も、原作では15年以上銀行に勤務したベテラン行員で、退職して銀座にバーを開いたときには30代となっていた。作中では、銀行時代の元子について、こんなふうに説明されている。

《長く勤めたけれど、ついに親しい女子行員はできなかった。入行したときは先輩に冷たくされ、同僚からは疎外された。(中略)同僚らが結婚で次々と辞めてゆくのを傍観しているうちに、元子は女子行員の最古参者となった。

仕事が切れることから上司には信用された。浮いた噂一つないし、固い女ということからである。銀行としては、可愛気がなくてもそのほうが重宝された》

引用文のうち前半は、上坂冬子が推測した現実の横領事件の彼女と姿と重なる。後半の「上司に信用された」という点にいたっては、実在の彼女もまったくそのとおりであったという。判決文でも、彼女が《本件犯行に到るまでは、ただ長い間、勤務しているというだけではなく、男子行員に負けまいとして熱心に仕事もし、その力量は、上司同僚から高く評価されていたものであって、彼女が勝ち得ていた信頼と、銀行業務に関する他を抜きんでた知識が、本件犯行においては、被害額を大きくすることになったものといえる》と指摘されていた(前掲、『裁かれた銀行』)。松本清張が原口元子という人物像をつくるにあたり、現実の行員の女を多少なりとも参照にしたことはほぼ間違いないだろう。

物語の世界を広げた清張一流のアイデアとは

現実のこの事件に関して、いまひとつ見逃せない背景がある。作家の和久峻三によれば、事件の舞台となった支店のある地域は事件当時、高度成長のあおりで土地ブームに沸き立っていた。ここから土地を転売し、税金をごまかして溜め込んだカネが匿名預金の形で、かなり支店に転がり込んでいた形跡が濃いという(前掲、 『犯罪の昭和史3』)。女性行員の横領の発覚が遅れたのも、匿名預金の処理のため支店が多忙をきわめ、行員の数も不足がちなのをカバーするべく、優秀な彼女を異動させず、ずっと預金係を任せ続けたことにも原因があると、和久は指摘している。

くだんの彼女は、先にも書いたとおり、土地成金の匿名預金には何らかかわりはなかった。

現実の事件の彼女は、横領したカネをただひたすらに男に貢いだにすぎない。それに対し、元子は銀行から奪取したカネを元手に銀座にバーを開き、そこを拠点として、黒革の手帖を武器に、男たちに、ひいては社会に対し復讐を画策する。それこそが現実の横領事件と『黒革の手帖』で描かれたそれとの最大の違いであり、物語の世界をより広げ、深みのあるものとする清張一流のアイデアだったといえる。

さて、今回のドラマでは、主人公の元子の年齢は、原作よりも10歳以上若く設定されている。これは主演の武井咲の実年齢(現在23歳)に合わせるとともに、ここ数十年の時代の変化を反映した結果だろう。

男女雇用機会均等法の成立、あるいは経済の低迷もあり、いまやOLが結婚して専業主婦になることは減っている。『黒革の手帖』を、2017年現在を舞台にドラマ化するにあたり、「同僚らが結婚で次々と辞めていくのを傍観している」という元子の設定はさすがに無理があるというもの。ゆえにドラマでは、銀行内における女性たちの対立軸を、古参社員と新人社員ではなく、いままさに社会問題となっている正社員と契約社員に置き換えていた。これもまたアイデアである(ちなみに今回のドラマの脚本は、劇作家・演出家のつかこうへいに師事し、映画『フラガール』や朝ドラ『マッサン』などの代表作のある羽原大介)。

とはいえ、物語の核として描かれる復讐心など人間の業は、数十年経とうがほとんど変わらない。

(近藤正高)