経典をよみあげるお経とは異なり、僧侶が自分なりの解釈を交えて、現代の言葉で仏様の教えを説くものだ。

9月2日、法話をテーマにしたトークイベントが開かれる。

異宗派の僧侶たちがお寺に集まり、客席から出たお題を使って、即興で自分なりの法話を披露する。

ルールは一つ。仏教用語を言わないこと。

「お題法話」とはどんな会なのか。

仏教イベントを企画運営する「仏教井戸端トーク」の主宰・増田将之さん(僧侶)と、事務局長の横川広幸さん(仏具の海外販売サイト代表)の二人に話を聞いた。

ハプニングな即興法話

──なぜ「お題法話」を始めたのですか?

横川 着想は、落語家が3つのお題目を使って演じる「お題落語」からでした。落語のルーツって法話なんですよ。江戸時代のお坊さんが、笑い話を混ぜて説法をしたのが始まりだといわれています。それなら法話でも落語と同じことをしてみようと考えました。

──落語のように面白いことを言って笑わせるのが目的ですか。

増田 もちろん、法話として成り立つことが前提ですよ。落語と違うのは、法話のオチはたった一つです。

横川 法話というのは通常、事前に用意した文章を話します。だから起承転結がちゃんとあって、いい話になる。だけどお題法話は何が出てくるかわからないから、ハプニング的な面白さがありますね。お題を上手に生かす人もいれば、無理やりねじ込んで笑わせる人もいる。お題を出す観客の役割も重要になってきます。

増田 毎回「ご近所」というテーマでお題をあげてもらっています。今住んでいる場所や生まれ故郷など、土地に関するキーワードです。

横川 とんでもないお題も出ますね。以前、岡山出身の方から「カブトガニ」というお題が出されたことがある。岡山にはカブトガニが多いとかで。

増田 「血小板」というお題が出た時もありましたね。血小板って何のことだ!?と登壇者はパニックに。話す方と聞く方の真剣勝負です。

伝えるだけでは伝わらない

──しかも、仏教用語が使えないんですよね。法話なのに。

横川 仏教用語禁止ルールを入れたのは、ぼくの本職であるIT業界での経験がきっかけでした。IT系ってカタカナの専門用語がものすごく多いです。一般の人が聞いてもサッパリなんだけど、ずっと業界にいるとそれに気がつかない。たとえば客先で長々と打ち合わせして、最後に確認したら実はまったく話が通じてなかったのが判明してふりだしに戻る、みたいなことが何度もあって。

増田 専門用語って、その場の空気でごまかされちゃうんですよ。聞いた瞬間はわかった気になってしまう。

横川 これじゃ話す意味がないと思いました。SNSにそのことを書いて「IT業界の連中は一度、IT用語を使わずに会議するべきだ!」って訴えたら、あるお坊さんから「それは仏教用語でも同じことが言えるのでは」とコメントがついたんです。

増田 ほんとにそう。仏教は専門用語の嵐ですよ。私は一般の家から僧侶になったので、最初は何一つわかりませんでした。お経なんて全部漢字だし。

横川 お寺で法話を聞くと、なんとなくありがたいように感じますけど、実際は仏教用語がばんばん入っていて内容が理解できていない。一歩お寺の外に出ると「あれ、今日の話って何だったんだっけ」ということが起こります。

増田 「伝える」と「伝わる」は全然別モノなんです。

横川 なので仏教用語を禁じました。どうせやるなら、明らかな仏教用語だけではつまらない。ぼくらが日常的に使っている言葉の中には、仏教に由来を持つものがたくさんあります。

増田 みんな苦し紛れに言い換えてしゃべります。お経のことを「毎朝よんでるアレ」とか。「青年がしゃべり始めたんですよ……」と言うと、会場の全員がブッダのことだとわかる。その場だけの共通認識が生まれるんですよね。

お題法話でお坊さん力アップ

──どうしてそんなにハードルを高くするのですか。

増田 お坊さんにとって研鑽(けんさん)の場になればと。仏教用語をズラズラ並べて毎回同じ話をするのは簡単なんです。でも法話とは本来、上から降ってくるような一方的なものではありません。

横川 そういえば、法話が上手なお坊さんは会場に入った瞬間からお客さんのことを見てますね。

増田 法話をするときはまず、その場にいる人たちを観察する。目の前の人が何を考え悩んでいるのかを見極めて、そのうえで話をします。この人飽きてるなと思ったら途中で話題を変えてもいい。お題法話によって視野が広がるとも言えますね。他のお坊さんの話を聞いて、そんな言葉も出てくるのかと感心したり。

横川 人によって切り口が全然違いますからね。外の世界を知ることで見えるものがある。今秋には「いのり☆フェスティバル」というキリスト教のイベントお題法話をやりますよ。僧侶と牧師さんが同じお題で話します。牧師さんはキリスト教用語禁止です。

増田 どうなるのか想像つかない。それがいいですよね。型を破れば、その分いろんな人の悩みに寄り添えるようになります。こうやってお坊さん同士が切磋琢磨していけば、今よりもっとお寺に人が来やすくなるんじゃないかな。

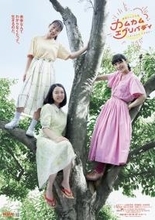

お題法話 仏教用語禁止編

日時:9月2日(日)19:00~21:00

場所:緑泉寺(台東区西浅草1-8-5)

→詳細

(小村トリコ)