「国内半導体の復権」と聞くと、北海道で工場を建設したラピダス、東京エレクトロン、アドバンテストといった有名企業をイメージする方が多いかもしれません。しかし、有望な日本の半導体企業は他にもあります。

連載「AI時代の半導体メーカー列伝」

▼第1話2025年8月27日: 【知識ゼロから学ぶ】なぜエヌビディアはAI時代の覇者になれたのか

▼第2話

2025年9月5日: ブロードコム、SKハイニックス、TSMCがAI半導体の「勝ち組」になれた理由

▼第3話

2025年9月10日: インテルとサムスン:半導体業界をけん引した2社はなぜ没落したのか

▼第4話

2025年9月12日: 味の素、富士フイルム、コマツ…半導体を支える「意外な」日本企業

(執筆:平岡 乾)

日本が強いのは「前」より「後」

前回の記事で紹介したように日本が得意とする半導体の分野は、半導体製造装置や半導体素材です。これをゴールドラッシュに例えるなら、ゴールド(AIやデータ)を掘ることに使う「つるはし」(GPUなどの半導体)を作るための材料や道具のような役割を担っています。さらに、この領域の中でも、特に注目されているのが「後工程」です。

これまで半導体のテクノロジーとして注目されていたのはナノメートルクラスの超微細な半導体回路を形成する「前工程」でした。「ムーアの法則」と呼ばれ、半導体の性能が2年で2倍に向上するという急速な進化は、主に前工程の発展によるものでした。

それに対して後工程では、基板の底面を削り、外部とデータ通信するための配線を形成し、保護用の樹脂で覆い(封止する)、最後に検査するという一連の工程です。かつて後工程は、常に日陰にいるような地味な工程だと思われており、収益性も前工程より低いという厳しい時代がありました。

ところが、前工程において回路の微細化(回路の集積化)が極限まで進み、いよいよムーアの法則が成立しなくなりました。そこで注目が集まったのが後工程。後工程を微細化することで、半導体システム全体を進化させようとする試みが増えています。

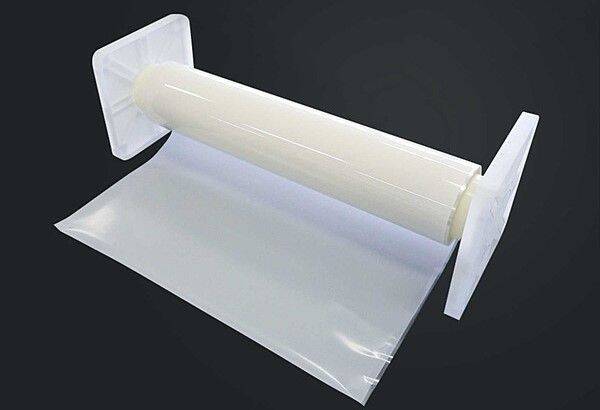

この後工程に関わるキープレイヤーの一社が、味の素です。同社が手がける絶縁フィルムは半導体チップの「中敷き」のような位置に配置される「ビルドアップ基板」に使われています。

半導体の絶縁材として使われる「味の素ビルドアップフィルム®(ABF)」

TSMCとサムスンが日本に期待すること

あまり知られていませんが、台湾のTSMCは九州に工場を建設しているだけでなく、つくば市に研究開発拠点を構えています。この拠点で開発しているのが後工程です。また、サムスンも横浜市で後工程の開発拠点の拡充を進めています。

半導体業界のビッグプレーヤー2社が後工程で日本に投資する理由は、後工程の有力プレーヤーが日本に集積しているからです。

例えば、先ほどの味の素の材料を使ってビルドアップ基板を製造するのは岐阜県に本社を置くイビデン、長野県の新光電気工業です。2社とも知名度こそ低い企業ですが、最先端のAI半導体に欠かせない企業です。

例えば、イビデンの主要顧客にはインテル、エヌビディア、AMDといったプロセッサ業界の世界大手3社の名前がずらりと並んでいます。売り上げ全体に占める割合はインテルとエヌビディアが20%強、AMDが10%強と、3社で約52%。中でもエヌビディア向けの売上高が前年度に比べて倍増ペースで増えているようです。

まるで街の電気屋さんのような社名のイビデンですが、実は世界の半導体メーカーが頼りにする隠れた優良企業なのです。

このビルドアップ基板に関わるその他の装置・材料メーカーは、三井ハイテック、太陽ホールディングス、三菱ガス化学、住友ベークライトと、ほぼ「オール・ジャパン」で構成されています。

かつてはあまりもうからないニッチ領域を日本企業がほそぼそと続けていたものが、いつの間にか世界中からスポットライトを浴びて、空前の成長領域に化けました。

日本に「ミニ・ブロードコム」現る

ここまで読んで、このように思う方もいるでしょう。「『つるはしのつるはし』で稼ぐのも良いが、日本にAI半導体の有力メーカーが存在しないままでもいいのか」と。

実は日本にも有望株が存在しています。それが、2015年に富士通とパナソニックそれぞれの半導体(システムLSI)部門が統合して設立されたソシオネクストです。

エレクトロニクス業界に詳しい方はご存じでしょうが、2010年代に経営不振に陥った電機メーカーは、経営再建の一環で非中核(ノンコア)事業を次々と売却していきました。この過程で生まれたのがソシオネクストです。

まるで本体から見捨てられた不遇な企業のように映るかもしれません。しかし、結果は真逆でした。切り出されたことで、むしろ「アニマル・スピリット」を取り戻したのです。

ソシオネクストは独立を機に、日本企業同士で「どんぐりの背比べ」をするのではなく、「グローバル市場でいかに生き残るか」という発想に転換しました。当時の主要製品の家電用半導体では大きな成長が見込めない。

そこで、第一に目をつけたのが車載(自動車用)とAIデータセンター向けの半導体です。そして、第二に、顧客の用途に応じて設計するカスタム半導体(カスタムSoC)に注力しました。つまり、チャンピオン企業のエヌビディアが手を出したがらないカスタマイズ戦略に活路を見いだしました。この方針が奏功し、先端領域のビジネスで成長していきました。

直近は苦戦しているものの、2024年3月期は売上高2,212億円、営業利益率は16%と高水準のパフォーマンスを達成しました。「日本は先端の半導体を設計できない」という、日本人自身による偏見を見事に覆しました。

2023年10月、ソシオネクストは英国アーム・ホールディングスやTSMCと、2nmという次世代半導体の開発で協業を発表しました。半導体の基本設計を握るアームと製造の王者TSMCと、半導体の上流と下流のチャンピオン2社と提携できるほどにソシオネクストが認められたことを示す格好となりました。

興味深いことに、有価証券報告書によれば同社社員の平均年齢は50.2歳と、ただでさえ、平均年齢が高いといわれる日本企業の中でも高水準です。

見方を変えると、酸いも甘いも知るベテランが数多くいるともいえます。「ノンコア」扱いされた母体では、ろくに予算も与えられずにくすぶっていた人もいるでしょう。

それがアラフィフ技術者の挑戦心に火を灯したのでしょう。他の伝統的日本企業においても心強いケースとなりそうです。

(平岡 乾)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)