この記事をまとめると

■2輪車ではカートリッジ式バッテリーが実用化されている■EVのバッテリーはかなりの大きさと数百kgの重量があるため、カートリッジ式にするのは困難だ

■プラットフォームの共通化を図れば実現の可能性はあるが、メーカーの個性が失われる可能性がある

カートリッジ式バッテリーの交換なら充電の待ち時間が必要ない

2輪車の電動化において、車載バッテリーをカートリッジ化し、電気を使い終えたら交換する方式が、2輪車メーカーの垣根を越えて実施されている。そこで、電気自動車(EV)のバッテリーも交換式にすれば充電時間のような長時間待たなくてもいいのではないかという声は、昔から消えない。しかし、それはまず難しいだろう。

2輪車のバッテリーパックなら交換の際に人力で持てなくはないだろうが、EVの車載バッテリーは、数百kgはする。とても人が持てる重さではなく、フォークリフトのような運搬用車両か、脱着装置がなければ実現不可能だ。

なおかつ、一畳ほどの寸法のバッテリーケースを拠点に置いておく場所も必要になる。積み上げるとしても、数百kgのバッテリーを何段も積み上げるための頑丈な棚を設置しなければならない。倉庫であれば、詰め込むこともできるだろうが、充電の済んだバッテリーを次々に来客のEVへ交換するとなれば、導線を考慮した置き場所の設計が必要になり、それに応じた敷地面積もいる。地下に保管することも考えられるが、地下の設備は工事費が高額になる。

次に、来客数が増えれば増えるほど、取り出したバッテリーの充電が必要であり、急速充電を次々に行わなければ、顧客を待たせる結果となってしまう。バッテリー交換で待つなら、空いている充電器で充電するのと大差なくなるだろう。そのバッテリー交換拠点では、膨大な電力を消費するので、電気代の基本契約が工場並みの高額になる可能性があり、急速充電に際しての冷却機能への投資も追加になってくるのではないか。

さらには、あらゆる車種に適合した統一規格のバッテリーケースでなければならない。また、そのバッテリー性能も、優劣があってはならない。実際、2輪の交換用バッテリーは、統一規格されたものとなっている。

バッテリー容量の拡大で未使用時の充電がデフォルトになった

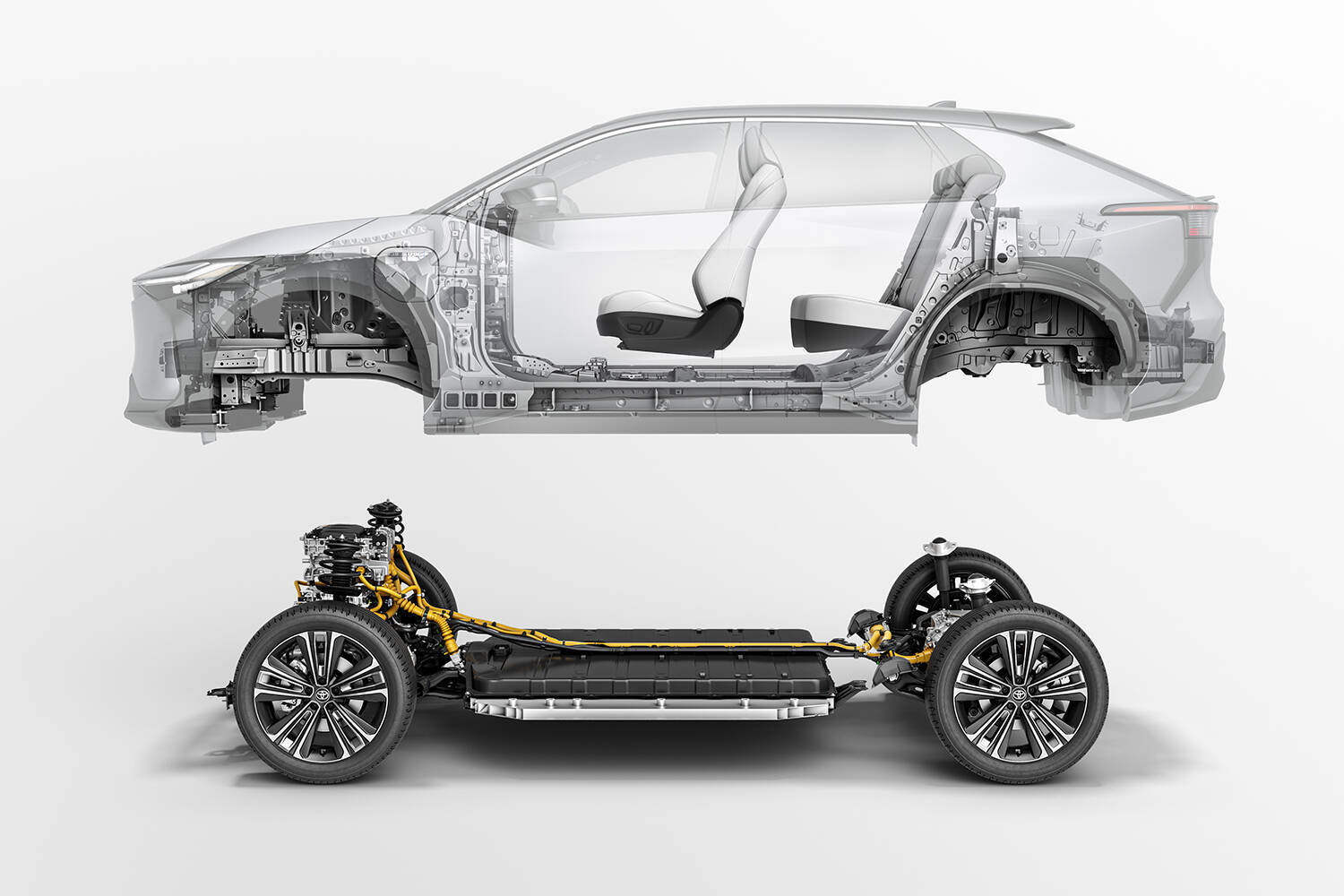

一方、EVの場合は、床下に車載することは同じでも、そこは、プラットフォームとして走行性能や衝突安全性能に関わる要であり、それを全世界の自動車メーカーが共通化できるかどうかは疑問だ。国内メーカーだけを考えても、乗用車で8社ある。ただ、トヨタのように、マツダ、スバル、ダイハツ、スズキといった他メーカーと提携関係があれば、プラットフォームを共通化する道は探れるかもしれない。

共通化は、合理化につながり、原価低減に大きく役立つ。だが一方で、各社の独自性や独創性は制約を受けかねず、一致した意見に集約ができるかどうか、難しさがあるのではないか。

しかし、バッテリー交換が事業化されている地域もある。それは中国だ。ただし、バッテリーの共通化を含め、メーカー間での合意はまだなく、NIOなどが自社のEVに対して実施している。バッテリーが交換式となることでの利点として、消費者はバッテリー抜きでEVを購入し、それをバッテリー使用料と合わせて月々の使用料として支払う仕組みもできている。そのように、一社での取り組みとして新たな顧客を取り込もうとする考え方であれば、道が拓ける可能性がないわけではない。

たとえば、充電に関しても、米国のテスラは独自の方式で世界へ充電網を広げた。ただし、日本国内ではCHAdeMOにも適応させるため、コネクターを準備してきた経緯もある。

バッテリー交換の案は、1990年代に鉛酸バッテリーしかなかった時代に、かなり具体的な話になろうとした。一方で、リチウムイオンバッテリーが実用化し、車載バッテリー容量が30~40kWh以上、100kWh前後も備える時代となって、まず必要なのは自宅で充電する基礎充電であり、次に、目的地での普通充電で、それらの場合は、寝ていたり仕事をしていたりする間に、目的地までや帰宅のための充電は済んでしまう。

充電を、ガソリンスタンドの代替のように考えてしまうと、充電の本質を見落としてしまうのではないだろうか。また、普通充電は、リチウムイオンバッテリーの寿命を長くする効果も期待できる。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)