この記事をまとめると

■マツダが新型車CX-60のために直6エンジンとFRプラットフォームを新開発した■全市場の2%に向けた商品でニッチな層を取り込む戦略により生き残りを図っている

■将来的には直6エンジンがマツダを象徴する存在にもなる可能性を秘めている

マツダがまさかの直6とFRプラットフォームを新開発

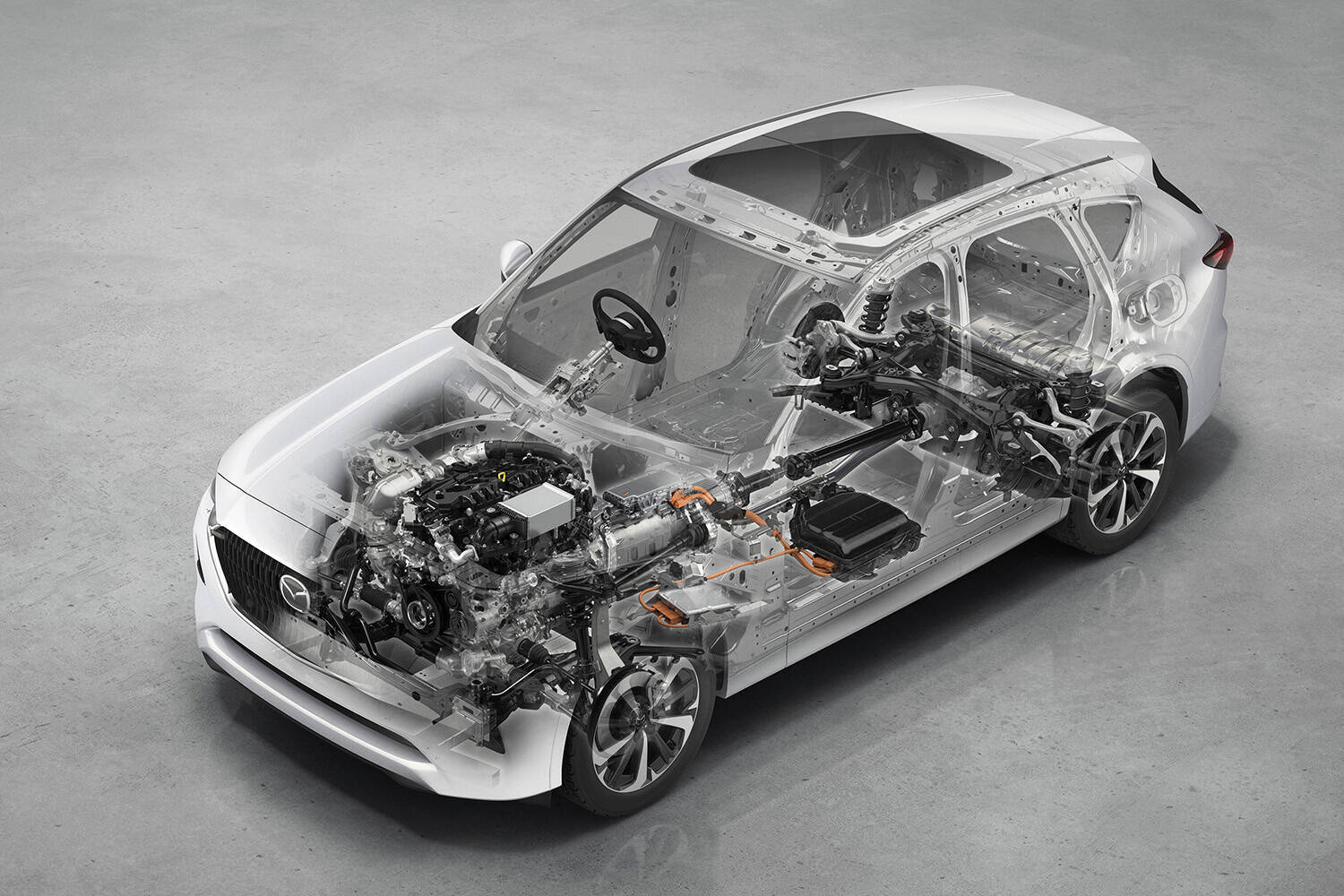

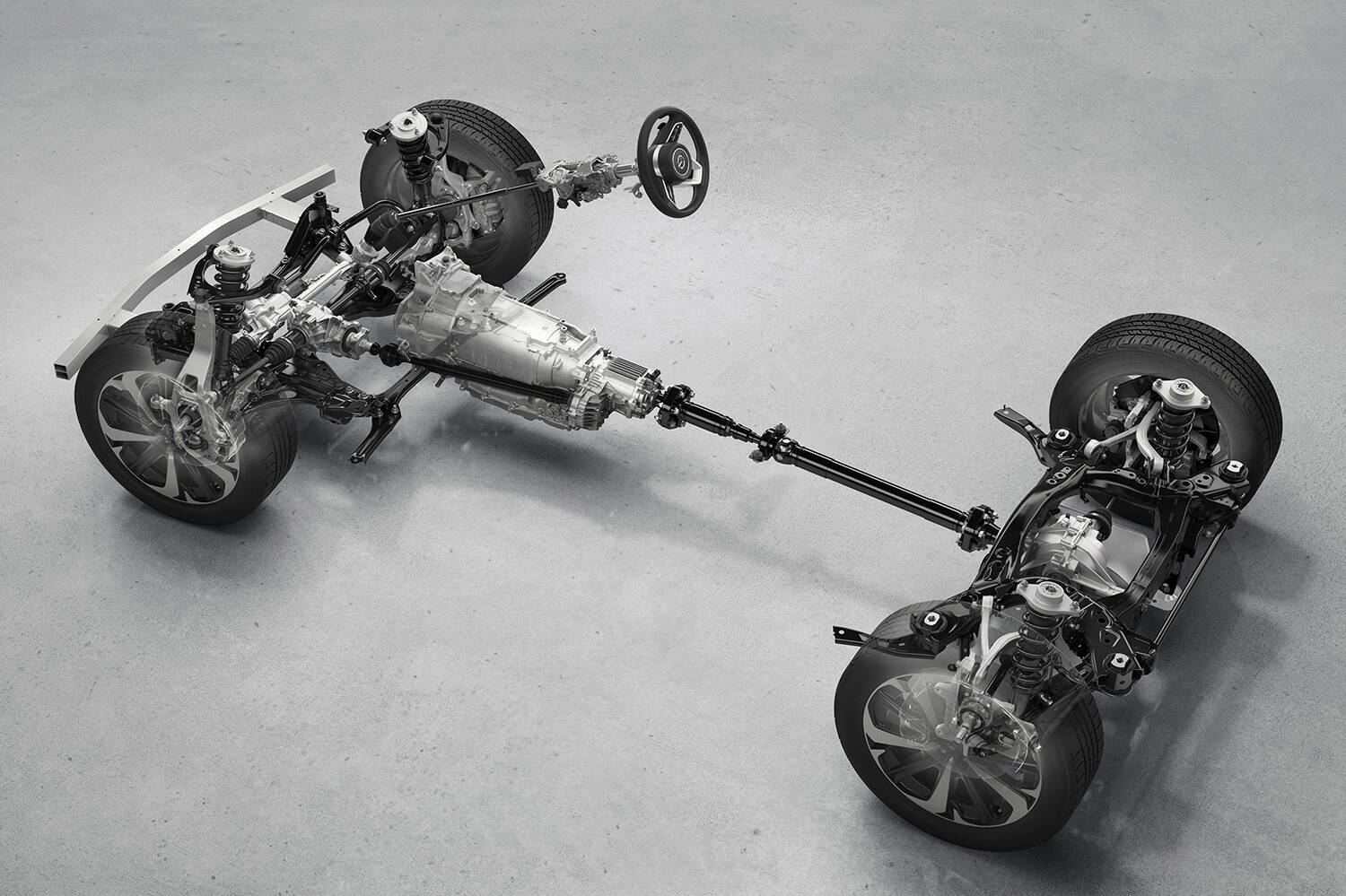

マツダが、2022年9月の発売をアナウンスしたCX-60は、エンジンを縦置きにするFRレイアウトの新プラットフォームを採用したことが最大のトピックスとなっている。しかも、縦置きを前提に「直列6気筒」エンジンを新開発したというのも注目度を上げている。

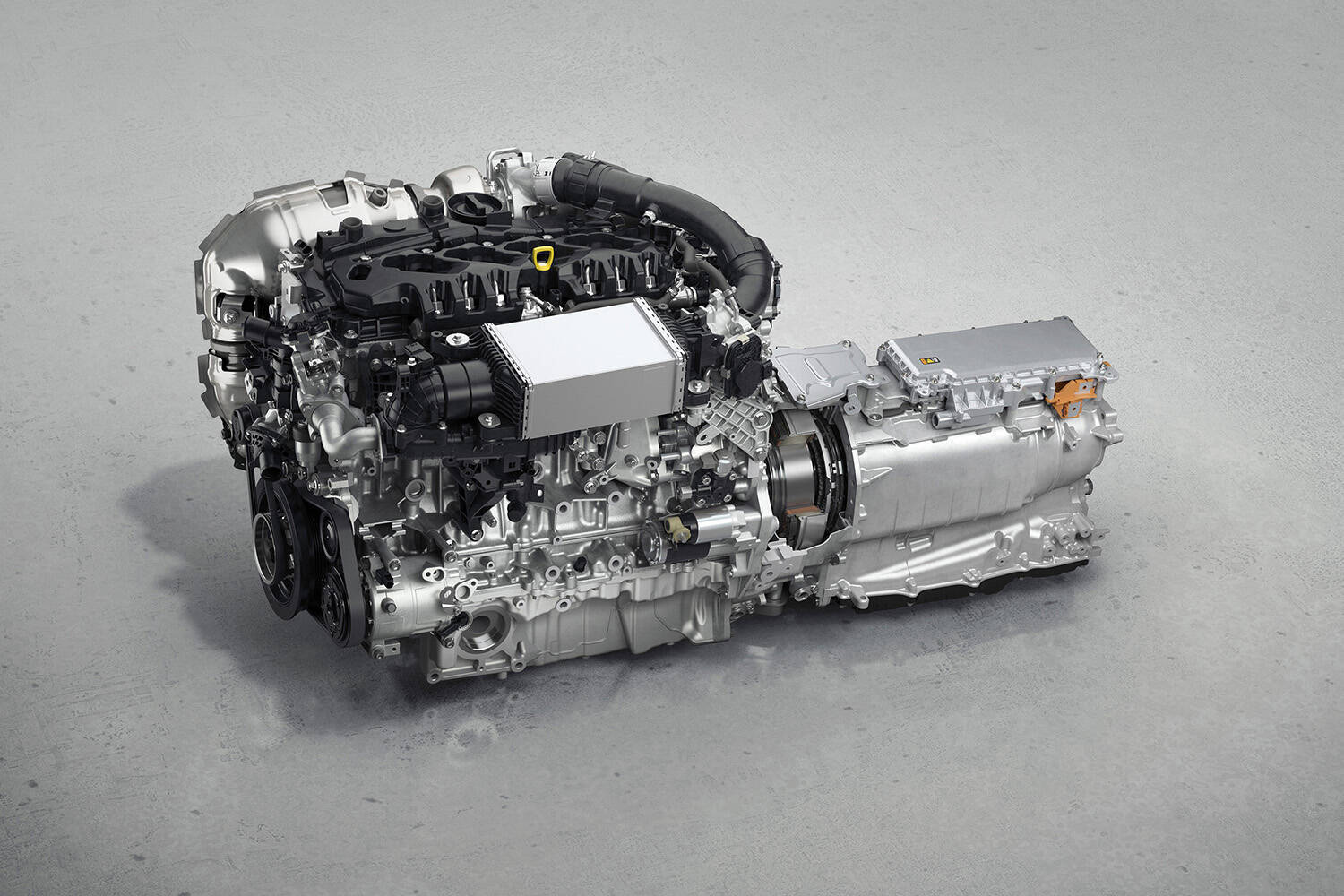

グローバルには、新開発した直列6気筒エンジンは3.0リッターガソリンと3.3リッターディーゼルを設定、日本市場には3.3リッターディーゼルを投入する。

それにしても、世界中が電動化に傾倒しているなかで、あえて6気筒エンジンを新開発したというのは驚きだ。それも横置きにも適用可能なV型6気筒ならまだしも、ほぼ縦置きしか考えられない直列6気筒というのだからなおさらといえる(過去にボルボなどで直列6気筒の横置きFFという事例はあるが)。

では、2020年代にV6ではなく直6エンジンを新規開発する合理性はあるのだろうか。そこでは「モジュール設計」という考え方がヒントになる。エンジン設計でいうモジュール化というのは、シリンダーごとの設計を共通化して、気筒数を変えることで排気量のバリエーションを増やすというアプローチだ。

カタログスペックでわかりやすいのがボア×ストロークが同じ数値で気筒数のみ異なるエンジンで、BMW MINIの1.5リッター3気筒と2リッター4気筒は気筒容積が同一の典型的なモジュール設計のエンジンファミリーとなっている。

そうした点でマツダの直6エンジンのスペックを見ると、ボア×ストロークは86.0×94.2mmとなっている。燃焼室設計などは最新の知見を活かしてアップデートされているのだろうが、これは4気筒のSKYACTIV-D 2.2と同じスペックだ。4気筒エンジンに2気筒を足して6気筒エンジンにするというモジュール設計的アプローチであれば、まったく設計の異なるV6よりも共通部分を多くできる直6を選ぶほうが合理的といえる。

それでも、このご時世に新規でFRプラットフォームを起こしてしまうことを前提として直6エンジンを開発するというのは、あまりにも常識外れといえる。それでもBMWのように直列6気筒エンジンをブランドアイデンティティにしてきているのであれば納得できる部分もあるが、マツダのアイデンティティといえるエンジンはロータリーであってレシプロではないだろう。

世界中がダウンサイジング、レスシリンダー、電動化に向かっている中での「大排気量・直列6気筒」というのは、あまりにも逆張りという印象さえ受ける。

マツダが生き残りをかけて掲げる「2%戦略」とは?

しかし、それこそがマツダの生き残る道ともいえる。

10年ほど前からマツダは「2%戦略」という言葉を使っている。これはマツダのグローバルシェアが2%程度であることを前提に、万人受けする商品企画ではなく、市場において2%のコアな層、マツダというブランドへのロイヤリティが高いユーザーに向けた商品づくりへとシフトしているのだ。

2%というのは、いってみれば50人にひとりという割合であるから、極端に少数派というわけではなく、かといってメジャー路線ともいえない微妙なターゲットだ。例として挙げるのは適切でないかもしれないが、2022年7月に行われた参議院選挙における比例代表の得票率でいうと、社会民主党とNHK党がいずれも2.4%だった。

シェア2%を狙うのであれば業界の主流となる商品企画でなくとも達成できるというのも想像できるだろう。むしろ逆張りによって目立ったほうがブランドとしての存在感は増す。逆張りという表現は失礼かもしれないが、マツダがあえて2020年代にFRプラットフォームと直列6気筒エンジンを新たに生み出したことは「2%戦略」からすれば正解といえるのかもしれない。

さらにいえば、日本向けのCX-60にはガソリンの直6エンジンを用意せず、あえてフラッグシップを直6ディーゼルに設定したというのも正解だと感じる。

かつてのように欧州自動車市場はディーゼル天国ではなくなっている。ユーロ圏での自動車販売をウォッチしている自動車ファンならばご存じのように欧州ではディーゼルが減り、そのままプラグイン車(電気自動車とプラグインハイブリッド)に置き換わっているというのが、ディーゼルゲート(フォルクスワーゲングループによるディーゼル不正)以降のトレンドだ。

さらに欧州はもとより、アメリカや韓国といった自動車産業が盛んな国々では、ディーゼルエンジンが使う軽油は、ガソリンよりも高価な燃料となっている。実際、日本でも税金を除くと軽油のほうがレギュラーガソリンよりも高かったりする。

世界的に大きな自動車市場のなかで、軽油がガソリンより安くなっているのは、日本と中国くらいだろう。つまり、日本ではディーゼルというだけでコストメリットが生まれるのだ。

直列6気筒エンジンならではの静粛性や気持ちいいまわり方を考えると、マツダというブランドを象徴する存在になり得るだろう。

将来的には「6気筒エンジンといえばマツダ」といったブランディングに成功しているかもしれない。そうしてブランドのプレミアム度を高めることにつながれば、2020年代に直列6気筒エンジンとFRプラットフォームを新開発したことは英断であったと後年評価されることだろう。

![[医食同源ドットコム] iSDG KUCHIRAKU MASK (クチラクマスク) ホワイト 30枚入 ダイヤモンド型 くちばし型 メイクが付きにくい](https://m.media-amazon.com/images/I/51S5YMnLMNL._SL500_.jpg)

![[医食同源ドットコム] iSDG 不織布マスクPREMIUM 50枚入り (個包装) (ふつう)](https://m.media-amazon.com/images/I/51XlQaY1QuL._SL500_.jpg)

![[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入](https://m.media-amazon.com/images/I/51m0nKLQ+rL._SL500_.jpg)