教員が不足している学校では「裏技」として、体育の先生が技術の授業を受け持つなどといった「免許外教科担任制度」を使い、人員の不足を補っているという。だがYouTuberで教育評論家の静岡の元教師すぎやま氏曰く、専門外の教師が行う授業は、憲法26条の「すべての国民がひとしく学ぶ権利を有する」を違憲している状態だと警鐘を鳴らしている。

書籍『教師の本音』より一部を抜粋・再構成し、「免許外教科担任制度」の闇を明らかにする。

深刻すぎる教員不足の実態

「教員採用試験が定員割れ!?」「先生が4700人足りない!」「メンタルで休職の先生が過去最多」今、学校現場は教員不足でてんやわんやの状態です。

ニュースやSNSでも毎日、驚くような見出しを見かけるようになりました。

「今の学校大丈夫?」「教員ってやっぱブラックなんだな……」「やっぱり子どもは私立に行かせた方がいいのかしら……?」と、心配になる人も多いですよね。

実際、今、教員不足はとてもとても深刻な状況です。この話をするとみなさんビックリするんですが、

「4月になっても技術の教科担任がいない!」……なんてことは、よくある話。新年度あるあるなんです。

技術の先生が転出したのに、新しい技術の先生が着任しませんでした。今年、技術の先生が1人もいないみたいなことがよくあります。

がんばればなんとかなることなら、先生方はがんばって対処しようとするのですが、それはさすがになんともならないですよね?だって誰も教える人がいないんですから。

こういうのは私が教員になった当時からよくあったことで、私が経験しただけでも、5、6回はありました。

もちろん最初に経験した時にはさすがに私も驚きましたよ。

それで教務主任の先生に訊いたんですね。

「え、技術の先生がいなくて、授業はどうするんですか?」と。すると教務主任は、ちょっとだけ困った顔をして、「ねぇ……どうするんだろう。まあ、時々あるんだけどね」と答えたのです。

もうビックリ。教務主任は時間割を決める担当者です。その教務主任ですらも、どうなるか見通しがもてないような状態で、新年度がスタートしているのです。

しかも教務主任も、そして他の先輩教員たちも、別にそれほど非常事態という感じでもなく、淡々と新年度の準備を進めているんです。よくあることなので、みんな慣れっこになってしまっていたんですね。

教員不足の真実

私が教員として働き始めたのはもう20年ぐらい前の話。

教員が足りないというのは最近になって始まったことではないんです。実はその頃から、毎年毎年、教員は足りていなかった(むしろ万全な体制で新年度を迎えられた年の方が少ないくらい(笑))。それが最近になって事態はさらに悪化していき、いよいよ世間の知るところとなってきた。

これが教員不足の真実です。

全教・教組共闘連絡会の調査では、34都道府県11政令市で4739人の教職員未配置(教員未配置は4714人)が起こっていることが明らかになりました(「教育に穴があく(教職員未配置)」実態調査結果(2024年10月1日時点))。

本来必要な教員が4700人以上も足りない状況になっているのです。

中学校の場合、先生1人あたり、20~300人ぐらいは教えていますから、9万~140万人の生徒が教員不足の影響を受けていることになります。

文科省も、もちろん教育委員会も少なくとも数年前からはすでにこの現状を認識しています。それなのに抜本的な対策が打てていないことにビックリですよね。

なぜこういうことが起こるのか?

まず第一の理由は少子化。現在、生徒数が減少しているからです。教員の配置数って、生徒の人数に応じて、決められるんですね。

だから生徒数が減ると、どうしても教員の配置数も減ってしまう。それは少子化が進んでいる現在において、仕方がないことなのかもしれません。

臨時講師も見つからないギリギリの年度初め

でもちょっと待って、と。人が少なくて忙しいだけならまだ許せます。

でも、技術や美術など、学校で1人しかいない教科の担当の先生が着任しないのは、さすがに困るでしょ。

そうなったらどうするかというと、まずは、その教科の臨時講師(非常勤講師)を探すんです。

ところが、それがなかなか見つかりません。

ご存じの通り、ただでさえ教員になりたい人が年々激減しているこのご時世。そんな中で、4月時点でたまたま無職で、臨時講師という過酷で不安定な職に就きたいという教員免許保有者がどれだけいるでしょう?

しかも、さらにひどいことに、臨時の代替教員を探すのは、学校ごとにやらないといけないんです。教育委員会は講師登録した人のリストを持っていて、一応、そのリストから紹介してくれたりはします。

でも、ただでさえ教員が足りない時代ですから、リストに登録されている人なんて、もうほとんど赴任先が決まっているんですね。結局、そこから紹介してもらえることはほとんどありません。

だから探すのは学校ごと。教頭が必死になって探し回るハメになります。

昔の知り合いのツテをたどって、もう引退して10年も経つような先生にまで、ひたすら電話をかけまくります。教頭が汗を拭きながら「なんとか来てもらえませんか?」と、電話越しに頭を下げている……そんな光景は年度当初の風物詩。

教師不足は、そこまでヤバいことになっているのです。

教員不足を誤魔化す究極の裏技『免許外教科担任制度』

それでも、どうしても代わりの講師が見つからない場合もあります。

そういう時どうすると思います?実はそういったピンチを乗り切るための、すごい裏技があるんです。

それは、『免許外教科担任制度』。

これは、その教科の教員免許を持っていない教員が、専門外の教科の指導をすることを教育委員会が臨時的に認めるという制度です。

つまり教育委員会が許可すると、他教科の先生でも技術科を教えていいことになっちゃうんです。ビックリですよね。

私も、「今年度は技術の先生が見つからなかったので、体育の山田先生に臨時で技術を受け持ってもらうことになりました」と校長が発表した時には、思わず「えー!?」と声をあげてしまいました。

「そんなのホントにアリなの?」と思いますよね?私も思いました。でも、これはもうずっと前から行われている手法です。

そうやってその年度をなんとか乗り切る。まさに究極の裏技なのです。

この制度は、本来は緊急事態として欠員が出た時や、過疎地の学校で教員がどうしても足りない時に、有効期限1年という条件で、緊急措置として使われるものでした。

でも、現在、この制度が、教員不足を補うために使われたり、教員の業務量の偏りを是正するために使われたりしてしまっているのが現状なのです。

保護者からのクレームにも繋がる

たとえば、美術、家庭科、技術など、授業時数が少ない技能教科の先生が、臨時で英語や数学を教えるなんてこともあります。これは20年以上前からありましたし、もちろん今でも日常的にあることです。

本来、授業というのは、教員免許を持った教員が行わなければいけないものです。

でも、免許外教科担任として認められた教師が授業をすることで、生徒はその教科のカリキュラムを履修したことにされてしまいます。

ただしその授業の質は、まったく保証されていません。教育委員会は、申請書類のチェックはしますが、その授業の質のチェックはしないからです。

そもそも臨時の先生は、その教科の専門性なんてまったくないのです。もしかしたら、近所のおじさんが趣味で教えているのと、同じようなレベルかもしれないのに……。それでもこの制度を使うことで、その教科をちゃんと履修しましたということになってしまうのです。

でも、教員の立場からすると、臨時で授業をさせられる側も大変なんですよ……。だって専門でもなんでもない教科を教えるんですから。授業の準備や計画もすべてゼロからです。

何をどう教えればいいのかもわかりません。右も左もわからない中で、毎時間のプリントをつくったり、テストを作ったりするんですよ?自分の本来の教科の準備よりも、よっぽど時間がかかります。

マジメにがんばってやろうとする先生はまだ良い方で、中には手を抜いて毎回、ワークブックをやらせるだけとか、動画を見せるだけで乗り切っている先生もいることでしょう。

そしてその一番の被害者は生徒ですよね。ちゃんとした授業が受けられないんですから。

教育を受ける権利というのは日本国憲法で保障されている権利です。

生徒には教育を受ける権利があります。だから、国や自治体は責任を持って、教育を受ける機会を、平等に提供しなければいけないはずです。

専門の先生から教えてもらえる生徒と、専門の先生がいない生徒。明らかに平等じゃありません。

実際、免許外の先生が英語を教えたりすると、「2組の先生は専門じゃないからちゃんと教えてくれない。うちの子のクラスは他のクラスより平均点が低い」と保護者からクレームが来ることも、けっこうあるんです。

教育委員会も学校も、こういう状況を知りながら、ずっと前からなんとか誤魔化しながらやりすごしている。それがずっと続いている教員不足の現状なのです。

写真はすべてイメージです 写真/Shutterstock

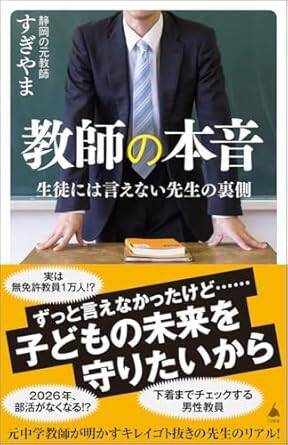

教師の本音 生徒には言えない先生の裏側

静岡の元教師すぎやま

本音をすべて書きました

10年以上中学校教諭を勤めた私が、教師の裏側を明かします。

「先生に相談しても迷惑じゃない?」「不登校で将来が心配」といった保護者が抱える悩みから、「『成績を上げろ』と5時間監禁される」「実は熱血教師が学校をダメにしている」といった気になる現場の実態まで。

保護者、教師、そしてすべての人が子どもの未来のために何ができるか、考えるきっかけになることを願って、書きました。

SNSの総フォロワー数70万人超!

日本一バズっている元教師が包み隠さず話します!

第1章 保護者への本音

第2章 学校現場の本音

第3章 働き方の本音

第4章 生徒が気になる先生の本音

第5章 教師への本音

第6章 持続可能な学校にするための5つの提言

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)