若者の間で利用が急増している「退職代行サービス」。マイナビの調査によると、2024年には企業の3割以上が退職代行業者からの連絡を経験しているという。

退職代行が突出して多いのはこの業種

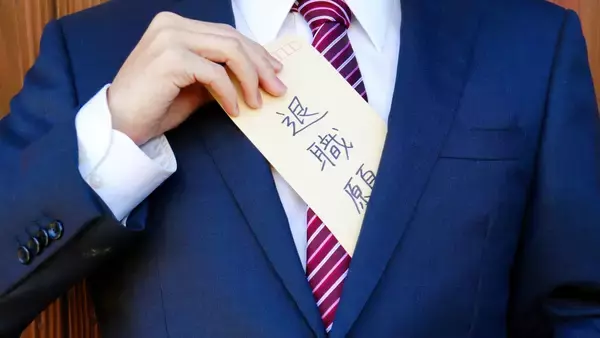

本人に代わり、勤務先に退職の意向を伝える「退職代行サービス」を使って退職する若者が増えている。今や離職・転職したいと思えば、転職サイトに登録すれば多くのスカウトメールが届き、代行を使えば簡単に退職もできる。

マイナビの調査によると、「退職代行サービスを利用した人がいた」と回答した企業は、2020年は16.1%だったが、2024年(1~6月)は23.2%に増加(「退職代行サービスに関する調査レポート」2024年7月)。

また、同社の「2025年卒企業新卒内定状況調査」(2024年9~10月調査)によると、「これまで自社の社員が退職する際に、退職代行業者から連絡を受けたことがある」と答えた企業は31.0%と3割を超えている。

中でも上場企業は44.0%と大企業ほど多い。業種別ではどの業種も30%前後であるが、「小売」は52.9%と突出して高くなっている。

退職代行依頼が増える背景にはその利便性がある。本来は、上司に退職の意向を伝え、退職届を提出し、人事部を通じて所定の手続き(貸与物の返還、離職証明書の発行など)を取る必要がある。

退職代行業者は2~3万円の手数料を支払えば、本人に代わって「退職の通知」と貸与物の返還などの事後処理をしてくれる。

何より上司や同僚、人事に対する退職理由の説明など人間関係のわずらわしさがない。コスパ、タイパを重視する今の若者にとっては便利なツールとなっている。

退職意志も伝えられないなんて「社会人失格」なんじゃないのか

一方で、退職代行サービスを利用する人に、「辞めたければ自分の意志を直接伝えれば、いつでも辞められるのに、その勇気と意志がないのは社会人として失格だ」という批判的な意見も多い。もっともな意見だが、退職代行を利用する若者にとっては相応の理由もある。

1つはブラック企業からの離脱だ。ブラック企業の中には「辞めたくても、辞めさせてくれない」ところもあれば、労働法規を無視した長時間労働やパワハラ、セクハラ体質の企業も少なくない。

例えば退職代行業大手のアルバトロスが運営する「モームリ」の発表によると、今年4月1日の入社式当日に依頼してきた新入社員の理由には「社長が入社式の最中に新卒社員ともめて、みんなの前で怒鳴ったことに加え、廊下に出して『なめてんのか』と説教」(事務関連・女性)というものもある。

また、4月11日には新卒新人が退職理由に「入社から間もなく背後から突き飛ばされる、複数回にわたる長時間の叱責、肩を叩かれながらの詰問」を挙げている。

7月8日の事例でも、課長が他の従業員がいる中で「会社に来る意味はない。お前は給料泥棒だ」「給料もらって恥ずかしくないの?なんで平気でもらえるか理解ができない。お前病気なんじゃないの」と罵倒され、会社に行くのが怖くなったという理由もある。

「モームリ」の担当者が人事担当者に伝えると「『課長からパワハラですか……』と言葉に詰まっていました」という。

新入社員のリアリティショック「2つの要因」

こうした人格を傷付けるようなパワハラ体質の企業や、執拗に慰留し「辞めたくても、辞めさせない」企業に対して退職代行を利用することに異論はないだろう。

そしてもう1つ、特に新卒の新人が退職代行を利用する背景には「リアリティショック」(理想と現実とのギャップの衝撃)がある。

新入社員研修など企業研修を手がけるALL DIFFERENT事業開発推進本部コンテンツマネジメント部の宮澤光輝ユニットリーダーはこう指摘する。

「リアリティショックには2つの大きな要因がある。

もう1つは新入社員側が過度な期待をしてしまい、思い描く仕事や職場でなかった場合だ。例えば、会社に入ったらすぐに責任ある格好いい仕事を任せてもらえると思っていたら地味な仕事だったり、先輩や上司は仕事を優しく教えてくれるだろうと思っていたらそうではなかったというケースなど、ショックを引き金に離職してしまう」

「思ってた業務と違った」事前の説明と違うと退職の引き金に

実際に前出の「モームリ」が公表している退職理由にも「入社前に給料は26万あると聞いていたが、入社後20万円と書かれた契約書にサインさせられた」(販売業・女性)、「入社後に休日出勤の必要があると説明を受けた。入社前はそのような説明は一切受けていなかった」(教育関連・女性)という事例もある。

昔のように入社させればなんとかなるという時代ではない。これは明らかに正確な情報を周知しなかった人事部や採用担当者のミスである。今の若者は残業時間や休日など労働条件に敏感であり、事前の説明と違うと退職の引き金になる。

もう1つの若者の過度な期待によるリアリティショックの事例としては「思っていた接客業務と違い、やりがいを感じる機会がないと感じた」(飲食業・女性)、「入職前の研修があり、マナーやコミュニケーションなどの5時間ほどの研修で講師の方が脅しのような言葉、看護学生と社会人とは違うとの言葉があり、自信をなくしてしまった」(医療関連・男性)という理由もある。

また、「面接で聞いていた職務内容と実際の勤務内容が異なっていた。人間関係も良好ではなかった」(「モームリ」2025年7月1日の利用事例から)というのもある。この会社にモームリの担当者が連絡すると「担当者の方は大笑いされ、『なぜ自分で言えないんだろう』と、退職理由を聞かれずに終了しました」という。

今の若者は「入社」より「就職」意識が強い

笑っている場合ではない。今の若者は「入社」より「就職」意識が強く、職務へのこだわりも強い。

特に今年の新人はその傾向が高い。文化放送キャリアパートナーズ就職情報研究所の平野恵子所長は2025年入社の社員の特徴の1つとして「恵まれた環境を当たり前と思う感覚の世代」と指摘する。

「25年卒は売り手市場の中で、初任給アップの恩恵を受け、配属先を固定してもらうなどの企業の細かい配慮が目立った年でもあった。

何かをしてもらって当然とか、自分たちがチヤホヤされることを当たり前と思っている感覚が23年卒、24年卒に比べて高い可能性がある。初任給を大手企業並みに上げられない中堅・中小企業にはそのぶん育成など、より高い配慮を求める可能性がある」

つまり、配慮が足りない、優しくないと思えばこの会社では無理と決断する可能性もある。しかも25年卒は就活中に5~6社の内定をもらった学生も多い。平野所長は「5社以上の重複内定者の割合が24年卒以降、年々上がり、内定バブルの状況になっている」と語る。

入社3カ月で離職した場合のコスト損失は187万円

あいまいな説明で入社までこぎつけたとしても、雇用契約を結ぶ際には企業に「労働条件明示義務」があり、さらに2024年4月から労働基準法15条の明示義務の労基法施行規則が改正され、雇入れ直後の就業場所および従事すべき業務に加えて、就業場所および従事すべき業務の「変更の範囲」についても明示が必要になった。

採用に多額の予算を投じながら、労働条件の正確な説明を怠ったことで退職されるのは企業にとって大きなリスクとなる。退職代行を使った早期の退職が増えることになれば企業の採用のコスパも悪化する。

エン・ジャパンの調査によると、入社後3カ月で離職した場合のコスト損失は、1人あたりの採用経費が62.5万円、在籍費用が112.5万円、教育研修費が12.5万円。

入社しても早期に一定数が辞めることが恒常的になると、それを見込んで内定・採用数を増やすことになり、さらに採用コストが高まる。採用活動におけるミスマッチの解消が企業にも求められている。

文/溝上憲文

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)