「雑学」のニュース (423件)

-

犬にまつわる『雑学や知識』4つ 思わず驚く意外な習性や生態などをご紹介

犬にまつわる雑学や知識1.鼻にある鼻紋で個体を識別することができる犬の鼻にあるシワは、犬それぞれで異なり「鼻紋(びもん)」と呼ばれています。人間の指紋と同じようなものです。鼻紋を活用し、犬を特定するた...

-

猫の『お腹側の毛色・柄』にまつわる3つのおもしろい話 黒猫以外で“腹黒い猫”がいない理由とは?

1.「腹黒い」猫がいないのはなぜか?猫の身体は、背中側の色が濃く、逆にお腹まわりは薄め、もしくは白っぽいのが通常です。たとえば、黒白猫を筆頭に、キジシロ、茶白、ハチワレはお腹が真っ白、一方、キジトラや...

-

猫の『鼻の色』は変わることがある!?考えられる原因3選 そもそも鼻の色は何パターン?

実は、状況によっては、猫の鼻の色が変わる場合もあります。今回の記事では、変化の要因を挙げながら、病気を疑うケースについても解説します。ひと通り読んで、猫雑学、愛猫の健康面、両方で新しい知識として加えて...

-

【カラオケ『JOY SOUND』でいつもより歌がうまく聞こえる裏ワザ】え、設定の黄金比があるって!?大公開!

友だち同士や職場の仲間など…、老若男女問わず一緒に楽しい時間を過ごせるのが「カラオケ」。ただ歌が苦手な人にとっては、人前で歌うことそのものが、苦痛な時間だと感じるのではないでしょうか。そんな時「カラオ...

-

「立ち読みの歴史」とはイコール「読書の歴史」だった⁉

立ち読みをしていると、本屋の店主がはたきを持ってやって来る――漫画やドラマでおなじみの光景だが、実は海外には見られない日本独自のものだという。『立ち読みの歴史』は、日本において「立ち読み」がいかに生....

-

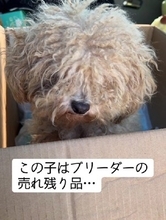

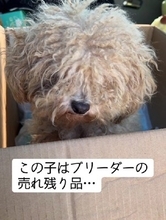

『ブリーダーの売れ残り品』だったボサボサの犬を保護…1年後→見違えるほど『別犬に生まれ変わった光景』に感動「幸せ」「本当に良かった」の声

あるトイプードルの感動の物語がTikTokアカウント「purinpurin0726」に投稿されました。投稿は記事執筆時点で3万9000再生を突破。別犬のようになった姿は、たくさんの話題を集めています。...

-

猫があまり『まばたき』をしないのはなぜ?考えられる2つの理由 逆に多いのはよくない?

猫にはいろいろと不思議なところがありますが、めったにまばたきしないのもそのひとつでしょう。今回は、猫のまばたきがなぜ少ないのか、2つの理由を挙げながら解説します。猫雑学のひとつとして、みなさんの知識に...

-

猫の見える色、見えない色は?『視覚』にまつわる3つの話

1.猫が見える色とは?姿かたちと同じように、猫の視覚もまた、私たち人間とはかなり違っています。特に際立つのは、色を見分ける能力です。人間は、赤・青・緑が見える三色型色覚を持っています。一方、猫は二色型...

-

猫の『歩き方』には種類があった!“歩く”にまつわる4つの話 音を立てずに歩ける理由も

猫は音も立てずにすばやく移動します。さっきまで隣の部屋にいたのに、いつの間にか足元にいたのでしっぽを踏みそうになって慌てた経験や、愛猫の歩き方に違和感を感じたものの、獣医師にうまく説明できずに困った経...

-

【こちら…実は苗字です】「四月一日」は「しがつついたち」とは読みません!何て読む?雅なお名前なの♡

4月1日はエイプリルフール。軽めのうそなら許されるという、遊び心のある記念日ですよね。そこで本日は、4月1日にちなんで、ネットで見つけた「日付が苗字の難読漢字クイズ」を、おひとつ♪4月1日を漢数字で書...

-

パソコンで作業していたら、横にいた猫が…まさかの『奇跡的すぎる瞬間』が201万再生「一瞬ファービーいたw」「妖精に変身して笑った」

TikTokに投稿されたのは、パソコン作業している飼い主さんにかまってほしそうな猫さんの姿です。座る位置や動きが重なり、モンスター化してしまった様子に8万5000件ものいいねが付き、「一瞬ファービーだ...

-

実はかなりの強引手段だった!江戸時代の盗賊はめちゃくちゃ重い「千両箱」どのように盗んだのか?

■盗賊が狙った千両箱江戸時代には千両箱というものがありました。小判が1000両分詰まった箱で、大名屋敷に忍び込んだ盗賊の狙いはこの千両箱でした。市川小團次が演じる鼠小僧(2代目歌川豊国画)Wikipe...

-

江戸時代の闇!江戸の大盗賊たちの栄枯盛衰と殺人ライセンスを持つ「火付盗賊改方」との闘い

■大都市化と犯罪徳川家康が江戸で開府した17世紀初め、江戸の人口は十数万人だったと伝えられています。それが数十年で増加し、百万人規模の大都市に成長しました。パリやロンドンをしのぐ、当時世界最大の都市と...

-

戦国時代、最も落城回数が多かったのは織田信長の居城だった「岐阜城」!名城はなぜ頻繁に落城したのか?

■難攻不落の名城?戦国時代、落城した回数がいちばん多い城はどこでしょうか。それは岐阜城です。織田信長は、尾張国(愛知県)の出身ですが、故郷よりも岐阜のほうが気に入っていたとみられます。彼が美濃の居城に...

-

お城の”松の木”は食用!?戦国時代、武士たちは何を食べていた?籠城戦のため備蓄していたものとは?

■中・下級武士の食事最近は、米不足や、それに伴う政府備蓄米の放出など、米に関する話題に事欠きませんね。今回は戦国時代の「コメ事情」について見ていきましょう。※あわせて読みたい!これが戦国時代のリアルだ...

-

日本刀、実戦では最大で何人まで続けて斬れたのか?”日本刀のリアル”を解説

■真剣のリアルいまの時代、刀剣を所有するには許可を取る必要があり、真剣をじっくり見たことがあるという人は少ないでしょう。「真剣のリアル」は、いろいろと忘れられつつあります。今回は、一本の真剣で何人まで...

-

なんと犬が伝達の使者に!?変装、暗号……戦国時代の「密書」はどのように届けられていたのか?

■煙・炎・音による「合図」戦国時代は、城を敵に包囲された際に援軍要請のため、しばしば密書が作成されました。敵の包囲網を突破して、遠方にいる味方に助けを求める手紙を出したのです。現代なら電話やメール、S...

-

雨の日に火縄銃は使えたのか?戦国時代、欠点だらけの武器は涙ぐましい努力により使いこなしていた

■信頼されていなかった火縄銃戦国時代、ポルトガルから種子島に火縄銃がもたらされて以来、日本国内で鉄砲の使用が急速に広まっていったのはご存じの通りです。※関連記事↓戦国時代の日本、実は世界一の武器輸出国...

-

戦国時代、城主が自刃するような「落城」はほとんどなかった!?想像以上に地味だった落城劇の現実

■「ドラマチック」な落城戦国時代の「落城」と聞くと、どのようなイメージが頭に浮かぶでしょうか。燃え盛る天守閣、城を包囲する兵士たち、逃げ惑う人々、そして城主は一族もろとも自刃……。そんな情景が思い浮か...

-

日本が世界に誇る「崩れない石垣」に秘められた建築技術!戦国時代の城はプロによって支えられていた

■築城のスペシャリストたち戦国大名の中でも、特に豊臣秀吉や池田輝政、加藤清正は巧みな築城技術を身につけていたと言われています。しかし、どれほどの知識と資金を持っていても、高度な技術をもつ専門家の助けな...

-

鉄砲が伝来した時、種子島の人はポルトガル人とどうやって会話したの?素朴な疑問の解答がこちら

■素朴な疑問日本史で鉄砲伝来という場合、狭義では16世紀に日本の種子島(当時は大隅国、現在の鹿児島県)に伝来した事件を指します。当時ヨーロッパから東アジア全般へ火縄銃が伝わっており、広義ではこうした世...

-

戦国時代の日本、実は世界一の武器輸出国だった!鉄砲をはじめ武器・防具なんでも揃っていた

■大河ドラマの題材にも日本の戦国時代は、ヨーロッパでは大航海時代。日本にも、東南アジアと交易する商人がけっこういました。その代表例が、1978年に大河ドラマの主人公にもなった呂宋助左衛門です。彼は安土...

-

「財閥」のルーツは戦国時代の”御用商人”にあった!彼らはどのように財をなしていったのか?

■戦国武将と商人戦国時代も後半になると、大大名は何万という家臣や部下を抱えていました。いざ、合戦になれば、その何万もの兵士たちに、十分な食料や日常品を与えなければなりません。もちろん、大量の武器や弾薬...

-

なんと日本には戦国時代から戦車があった!加藤清正が発案、その名も「亀甲車」その威力のほどは?

■加藤清正発案の「亀甲車」戦車というと、第一次世界大戦以降に登場した近代兵器で、ヨーロッパが世界史上最も早く考案したというイメージがありますね。しかし実は、その原型のようなものならすでに日本の戦国時代...

-

戦争は始めるより終わらせる方が難しい!では戦国時代はどのように「停戦」にこぎつけていたのか?

■戦争は終えるのが難しい世界史でも日本史でも、歴史を見れば―もちろん現代でも―戦争は、始めるよりも終えるほうが難しいのが普通です。それでは、戦争が当たり前だった戦国時代、大名たちはどうやって合戦を終わ...

-

ほとんどの守護大名が「戦国大名」になれなかったのはなぜ?両者を分かつものは何だったのか

■戦国大名の定義室町時代は、各地に守護大名と呼ばれる大名たちがいました。しかし、彼らの全てがいわゆる戦国大名になれたわけではありません。それはなぜなのか、理由を探っていきます。まずはそもそも守護大名と...

-

戦国時代の「抜け駆け」は命懸け!?徳川家康はルールを破った家臣をどう処罰したか

■今も使われる「抜け駆け」という言葉「抜け駆け」という言葉は現代でもごく普通に使われていますね。特定の集団の中で、一人だけ他人を出し抜いて先に行動し、利益を得ようとする行動のことです。実はこの言葉は非...

-

相撲、ギャンブル、鳥撃ち、女…戦国時代の武士たちは合戦中にどんな息抜きをしていたのか?

■お金がかからない「相撲」戦国時代の合戦は、短いときは数時間で終わります。しかし城攻めなどということになれば数年間に及ぶこともありました。戦闘が長引くと、武士たちは本陣を張り、そこで寝起きをすることに...

-

戦国時代の海戦で活躍!海上専門の戦闘集団「水軍」はどんな船でどのような戦いを繰り広げたのか?

■海上の戦闘集団戦国時代の合戦は、陸だけでなく海の上でも繰り広げられました。海上で戦うのは海上戦闘専門の集団・水軍であり、瀬戸内の村上水軍や、織田軍の下で戦った九鬼水軍などがよく知られています。戦国時...

-

大将の討死、敗走、殲滅…戦国時代、合戦の勝敗はどのように決められていたのか?判断基準を紹介

■判断基準は「敗走」今回は、戦国時代の合戦が「どのように終わっていたのか」について見ていきましょう。まずは、合戦の勝ち負けの判断基準から。こうした判断基準はいろいろあったようですが、最も分かりやすいの...