「雑学」のニュース (423件)

-

あなたの「前方後円墳」の描き方は間違い!?江戸時代にあった古墳の築造に関するトンデモ説

■前方後円墳とは古墳の一種である前方後円墳。一般的には、日本の古墳時代に築造された、特定の形態の墳丘墓を指す歴史用語です。別称を「高塚」「墳丘墓」ともいいます。前方後円墳はその古墳の形式のひとつで、円...

-

織田信長が戦国きっての”引っ越し魔”だったのは何故?安土に城を築き、京に築かなかった理由【後編】

■交通の便が良かった安土城【前編】では、織田信長が居城を次々と変えていった「引っ越し魔」の一面を持っていたことを説明しました。織田信長が戦国きっての”引っ越し魔”だったのは何故?安土に城を築き、京に築...

-

「壇ノ浦の戦い」で敗れた平家の女性たちはどこへ消えた?言葉の語源が示す彼女たちの哀しき運命

■「平家」の女性たち平安時代末期、栄華の頂点を極めた平家一門が壇ノ浦の決戦で敗れ、壊滅しました。ところで、その後、平家の一門はどうなったのでしょうか?『安徳天皇縁起絵図』の壇ノ浦の戦い(Wikiped...

-

織田信長が戦国きっての”引っ越し魔”だったのは何故?安土に城を築き、京に築かなかった理由【前編】

■信長の居城に関する三つの疑問織田信長の居城について調べていくと、いくつかの疑問が湧いてきます。①彼はなぜ城から城へと頻繁に引っ越して居城を変えたのか。②あまり栄えていない安土に城を構えたのはなぜか。...

-

平賀源内の転落・破滅の原因は「炎上」だった!?当代きっての文化人を悲劇的な最期に導いた不運

■「エレキテル」をめぐる不運江戸時代を代表する才人を誰か一人挙げよと言われたら、多くの人が平賀源内の名を挙げるのではないでしょうか。しかし彼の悲劇的な最期については、詳しいことはあまり知られていません...

-

武家のルール「御成敗式目」はなぜ50ではなく51箇条?中途半端な数字には理由があった!【陰陽思想】

■御成敗式目とは日本初の武家法である御成敗式目は、鎌倉時代の1232年に施行された法令です。御成敗式条とか貞永式目とも呼ばれ、その後も室町時代・戦国時代・江戸時代と長く武士の法律の手本とされました。御...

-

戦国時代、借金のカタに国土を譲渡!?日本の国土が外国領土になったのは昭和だけではなかった

■沖縄でもなく、小笠原諸島でもなく…第二次世界大戦の敗戦国となって、日本は連合国軍の占領下に置かれました。そして、サンフランシスコ講和後も、沖縄と小笠原諸島が長らくアメリカの統治を受けることになってい...

-

いまだ作者不詳の名作『平家物語』、実は吉田兼好が『徒然草』に正体を書いていた!?その人物とは?

■琵琶法師が語り継ぐ軍記ものの名作「祇園精舎の鐘の声諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色盛者必衰の理をあらわす」の名調子で始まる『平家物語』。鎌倉時代に成立したとされ、平家の栄華と没落、武士階級の台頭...

-

幕末期、米国の初代・駐日領事「タウンゼント・ハリス」は日本人のことをどう思っていたのか?

■好意と信頼幕末期の日本史に目を通していると、米国の初代・駐日領事であるタウンゼント・ハリスの名前が必ずと言っていいほど目に入ります。※あわせて読みたい記事!悪名高い「不平等条約」はまだマシな方だった...

-

太古のアクセサリーは男が付けるもの!?縄文~弥生時代の装身具の内容とその役割の変遷

■縄文・弥生時代のアクセサリー文字の記録が残されるよりも前から、日本人はさまざまなアクセサリーをつけていたことが分かっています。縄文時代のアクセサリーとしては、動物の骨・牙・角、貝殻、ヒスイ、木、粘土...

-

鎌倉時代、関東の武士は本当に無粋で無学な田舎者だった!?実は「あの人」も恥をかいていた【逃げ上手の若君】

■中国に由来する「東夷」アニメ化されて話題沸騰中の『逃げ上手の若君』ですが、原作漫画のストーリーの中には、北畠顕家が率いる、粗野で無教養な関東武士たちが登場しますね。北畠顕家(Wikipediaより)...

-

伝説の仏師・運慶のギャラは天井知らず!国宝級の彫刻家が求めた報酬は想像以上の莫大さだった!

■運慶とは運慶(うんけい)は、鎌倉時代を代表する仏師です。仏師とは、仏像を専門に作る彫刻師のこと。東大寺南大門の金剛力士像(仁王像)や円成寺の大日如来像を作製したことで知られています。ご存じ、東大寺の...

-

南北朝時代、そもそも後醍醐天皇はなぜ「吉野」の地を根拠地としたのか?その3つの理由

■建武の新政から南北朝時代へ鎌倉時代の末期、後醍醐天皇の命によって各地の武士が発起。当時、権勢を握っていた北条氏に対して反乱を起こし、鎌倉幕府は滅亡します。そして有名な建武の新政が始まりました。後醍醐...

-

尼将軍・北条政子の有名な暴力行為「夫の浮気相手の家を”破壊”」実は当時の風習だった!?

■浮気をしていた頼朝尼将軍と呼ばれ、烈女としてのイメージが強い北条政子。しかし、夫である源頼朝とは実は熱烈な恋愛の末に結婚したといわれています。当時としては恋愛結婚は珍しく、ふたりの愛の深さがうかがえ...

-

フランシスコ・ザビエルとルイス・フロイス、日本でキリスト教を布教した後どんな最期を迎えたのか?

■二人の「代表的西欧人」ヨーロッパの文化が続々と流入してきた戦国時代、代表的な西欧人と言えば多くの人がフランシスコ・ザビエルを思い浮かべるでしょう。また、かの『日本史』を著したルイス・フロイスのことが...

-

そんなことある!?日本初の「弥生式土器」発掘場所は…分からない?実は出土場所は90年も不明だった

■「弥生時代」の名称の起源日本列島では、縄文時代の後に弥生時代が到来しました。この「弥生時代」という名は、その時代を象徴する「弥生式土器」から生まれたものです。吉野ケ里遺跡そしてその弥生式土器の名は、...

-

身近な犯罪・万引きの雑学 金持ちも頻繁に万引き、海外で盗まれる意外なもの、万引きのゴールデンタイムは午後…

「ちょっとくらいならバレないだろう…」そんな軽い気持ちで手を出してしまう万引き。しかし、その行為は犯罪であり、世界の小売業界は2017年に万引きにより推定340億ドルの売上を失い、これは総収益の約2%...

-

実は女性の地位が高かった鎌倉時代!当初は珍しくなかった「女性の地頭」が消えていった理由とは?

■「地頭」という役職鎌倉幕府や室町幕府によって、荘園や公領を管理・支配する「地頭職」が置かれました。「泣く子と地頭には勝てない」と言われた地頭は、御家人から選ばれていました。彼らは荘園や公領の軍事・警...

-

日本史上最強の世捨て人!西行法師、吉田兼好…実はまったく「世を捨てて」いなかった!

■西行と兼好日本史上「世捨て人」として有名なのは、やはり西行と吉田兼好の二人でしょう。西行像(MOA美術館蔵)Wikipediaより一応簡単に説明しておくと、西行法師は俗名は佐藤義清。鳥羽上皇にも仕え...

-

なぜか”中国の貨幣”が流通していた室町時代…幕府はなぜ自前の貨幣を造らなかったのか?

■影が薄い室町時代室町時代といえば、足利尊氏が京都室町に幕府を開いたときから、第15代将軍・義昭が織田信長に追放されるまでの約240年間を指します。足利尊氏像後半は幕府の力が弱まり、各地でいざこざも起...

-

筑前と筑後、上野と下野など…旧国名に「前後」「上下」があるのはなぜなのか?

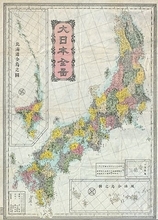

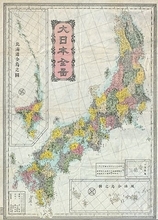

■「律令国」という区分古代律令国家は、日本全土を66国2島に分け、それぞれに国名をつけていました。これを律令国といい、昔の日本の地方行政区分でした。この区分が使われてきた歴史は長く、飛鳥時代から明治時...

-

”にせ金” 造ると家族にも厳しい刑罰が!日本最古の貨幣「富本銭」と「和同開珎」のトリビアを紹介

■「富本銭」の発見「日本最古の貨幣は和同開珎」と学校で教わった人もいると思いますが、現在はそうは教えていません。1999年に、和同開珎よりも古いと見られる銅銭が発見されたからです。この銅銭のことを「富...

-

想像するだけでゾッとする…なぜ縄文人は健康な歯を「抜歯」したのか?その理由についての学説を紹介

■健康な歯も抜いていた縄文時代の人骨は、貝塚や墓地遺跡から多数発掘されていますが、それらにはなぜか「抜歯」されたものが少なくありません。それでも現代は麻酔が発達していますので、抜歯の苦痛は最低限に抑え...

-

天皇の皇位継承の証「三種の神器」は本当に実在する?今どこにあるの?その由来と現況を解説

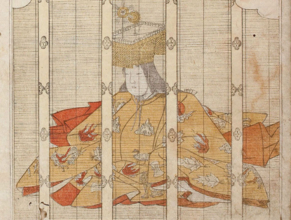

■「三種の神器」のラインナップ「三種の神器」とは、皇位のしるしとして天皇に代々継承されてきた三種類の宝物です。Wikipediaより「三種の神器」(画像は想像図であり、実物は非公開)しかしこれらの名前...

-

古代日本の都は糞尿まみれ!?藤原京がわずか16年で遷都した理由を衛生問題から考察

■藤原京が遷都した理由694年に持統天皇が、飛鳥京の西北部(現在の橿原市)に、唐の都長安をモデルに造営した都が藤原京です。しかしこの藤原京は、わずか16年で奈良の平城京へ遷されてしまいました。江戸時代...

-

「大工さん」はかつては公務員だった!古代日本の建築職人の社会的地位に関するトリビア

■あの偉人が「大工の神様」歴史上の人物で、大工の神様と呼ばれているのが聖徳太子です。聖徳太子と言えば飛鳥時代の政治家で、長年、遣隋使の派遣や冠位十二階・十七条の憲法を定めた日本史上屈指の偉人として学校...

-

どう見ても”使えない”!実用性に乏しい「縄文土器」はなぜ作られていたのか?

■実用性に乏しい食器!?縄文土器といえば、複雑な文様が施され、手の込んだ造りになっている土器をイメージする人が多いことでしょう。深鉢形土器(Wikipediaより)実際、博物館に陳列されている縄文土器...

-

幕末期に悲劇的な最期を迎えた「彰義隊」トップ2のサムライ!大きく分けた人生の明暗

■彰義隊結成の経緯徳川幕府の最後の将軍である徳川慶喜は、1868(慶応4)年2月11日、新政府に対して恭順の意を示し、翌日に上野の寛永寺に蟄居しています。しかし、新政権に不満をもつ幕臣たちが慶喜の警護...

-

新選組「近藤勇」実は全くの別名だった!泣く子も黙る新選組の局長が3回も名前を変えた理由とは?

■最初は「近藤勇」ではなかった近藤勇(こんどう・いさみ)といえば、言わずと知れた新選組の局長です。日本史に詳しくない人でも、彼の名前はエンタメの世界を通して知っている人も多いでしょう。近藤勇(Wiki...

-

紛失、借りパク、あの戦国武将も略奪!宝物庫「正倉院」の保存物はかなりぞんざいな扱いだった!?

■「シルクロードの終着駅」奈良の正倉院といえば、古代の宝物が集められたタイムカプセルのようにイメージする人も多いでしょう。正倉院(Wikipediaより)正倉院は東大寺大仏殿の西北にある建物です。その...